ようやく、ロガー・コントローラーが形になってきたので、温水器に取り付けてみました。

ロガーは、作っていきながら、部品が足りない!やら、これ必要ない!やらやっているのでまだ完成していません。が、3点の温度(集熱板、蓄熱漕、外気温)をサーミスターで測定しつつ、集熱板の温度が蓄熱漕の温度より10℃以上高いときにリレーで循環ポンプをONにすることができます。

また、他には蓄熱漕の水位を測定、太陽光パネルの電圧(ポンプは太陽光パネルの電力で回すつもりなので)も合わせて測定しつつ、SDメモリーに記録していくことができるようになりました。

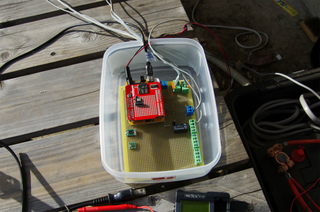

これがロガーの基板で、arduinoボードの上にマイクロSDシールドを乗せて、arduinoボードの下にIC基板をつなぎ、リレー、RTC、端子板などを配線しています。この乗せ方にするため、Arduinoボードのコネクターはちょっと出し方を変えています。RTCがI2C接続なので、analog端子を2つも消費してしまいます。AD変換も本当はもっと必要(バッテリー電圧や蓄熱漕も複数点で温度を見たい)なので、これは、後でI2C接続のAD変換器を増設することにしています。

私はよくこういう方式でまとめるんですが、基板が収まっているケースは、100円ショップで売っているレンジOKのタッパーです。ねじ止めもせず、線をつないで放りこんでいるだけです。完成したら両面テープで留めるかもしれませんが、まだ未完成なので、このまま。配線はタッパーに切り込みを入れてそこからまとめて出します。

基板も大き目のものを使って、配置もぎりぎりにせず、あえてテキトー感があるような感じで配線していきます。アイデアが湧いても後から直せるのでこれがよいです。

arduinoはなかなかプログラムも簡単でよいですね。人の書いたコードを都合のいいところだけ、コピペしまくりですが、とりあえずロガー・コントローラーのソフトが1晩ででき、楽しいです。

たとえば、リアルタイムクロックの操作には、こちらのライブラリを使用させていただきました。

ただ、USBコネクターを抜き差しすると、外部電源で動かしていてもリセットがかかってしまうようで、なんでだろ?って思っています。とりあえず、リセットボタンを押してスタンドアローンで動くことを確かめておきました。`

–> あとで回路図を見返したら、USBの状態が変わったらリセットがかかるような回路になっていた。うーん。問題はないけどね。

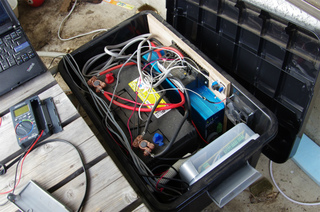

ロガー・コントローラーの電源は、すでに使用している、太陽光パネルで充電する蓄電池システムから14V程度を取りました。しばらく動作を検証したら、ポンプの電力もこのバッテリーから取ろうと考えていますが、今のところは商用電源から取っています。

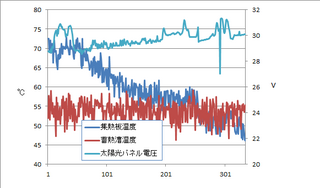

とりあえず、最初のデータをグラフにしてみました。測り始めてすぐに雲がかかって集熱板の温度が下がっていきます。温度のデータはノイズが大きいですねー。もうちょっと手当てしないとだめだね。

一応、集熱板がアツアツの時は、ポンプが回り、雲がかかったときには、ポンプが停止することを確かめました。蓄熱漕の中の水は53℃程度まで上昇しました。データが取れるのが楽しみです。

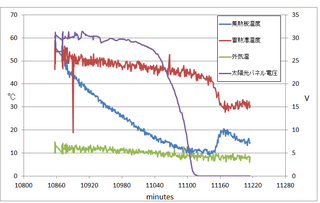

夜になってデータを吸い上げてみました。

なんか、夜になってから、急に循環が勝手に起こって蓄熱漕の温度が下がっています。

ポンプを回した形跡もないのですが、これって集熱板のなかに残っている水が自然循環した?

かなり温度が下がっているので、今後の改良では無視できない要素です。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録