今度の家は、太陽熱温水器を付けようかと思っています。

太陽熱温水器はよく田舎の家の屋根の上に乗っていますが、結構かっこが悪いとの評判ですね。

長府などの装置は結構高価で、一番安くても工事費合わせて20万以上かかりそうです。装置だけ10万程度のものもありますが、どうしよう、という感じです。

また、ほとんどの温水器は屋根の上に重いタンクとセットになったもので、地震などをかんがえると、重いものを屋根の上にあまり置きたくないし、台風も心配ということで、悩ましいところです。屋根の上に置くタイプは温めた水をタンクにためておいて、重力落下式で風呂などに落とし込むために、どうしても高さがいりそうです。

庭に十分置くスペースはあるのですが、庭に置くとなると水道直結式のものになりますが、たいていの温水器は、直結式になると値段がグンと上がります。これは水道の水圧にタンクなどが耐える必要があるからでしょう。

お金がかなりかかることと、建てる当初からお金を払って装置を買ってただ付けたのでは、なんか面白くありません。ただ、「エコノミー」というだけの話で、趣が足りません。やはり、じっくりと時間をかけて装置を用意するところから楽しむべきかと思いました。

米国出張中に本屋に行くと、DIYでソーラーシステムを作るという本が何冊か置いてありました。手に取ってみるとさすがDIYの国、なかなか面白いです。ソーラーシステムのメーカー製のものを買って取り付けるのではなく、集熱器や温水タンクまで木の板やホームセンターで売ってそうな材料で作る!という内容で非常に面白い。

その本を見た後、こりゃいろいろな情報がWebにありそうだということで、googleの検索範囲を英語のWeb全体に広げて調べてみると、簡単に面白いDIY ソーラーシステムのページリンクが見つかりました。

Build it solar

http://www.builditsolar.com/Projects/WaterHeating/water_heating.htm

これなんかは、実例がたくさんリンク張られているし、いろいろな温水器の方式の説明も詳しい!

上位リンクの

http://www.builditsolar.com/

に行くと、他の太陽光利用なども含めていろいろな情報が得られます。

他には、太陽熱で水を蒸留とか、太陽熱で木材乾燥など、素晴らしいです。

すごいね。

うちは、集熱器を壁面に取り付けて、地下に埋めた大型タンクで温水をためておくというのがいいかも。

収納

比較的現在のプラン、収納スペースが少なめです。

明示的に収納といえるのは、玄関収納、和室に1間押入れ、階段下収納、脱衣室にタンス置けるようにして、子供室にクロゼット、寝室の隣に2.5畳のウォークインクロゼット。以上終わり。ちょっと少なめですね。

一応、リビングは、窓際に収納を置けるように掃出し窓を減らしています。

それから、我が家は、車庫兼倉庫を作ることにしています。ガラクタと季節外れの品、菜園や庭いじりの道具、タイヤなどの車関係の道具、工作道具はこちらに押し込むことにしていますが、現状でもガラクタが多いので、車庫のスペース程度ですから、10畳弱物置が用意されているのですが、こりゃ引っ越しいきなり車は置けないようになるな!って感じです。車の高さより上は大々的に棚を作って物置として使いつつ、車もできたら置きたいなと思ってはいますが。

ウォークインの利用ですが、服のほかに、夏の間冬布団、冬の間夏布団、その他季節外れの衣服をまとめて仕舞う必要があるので、これも、棚を上方に用意して使えるようにする必要がありますね。今のところ、クロゼットは、勾配天井になっていないのですが、勾配天井にしてもらって、上の勾配スペースを収納として活用しないと、布団の行き場がない!ってことになりそうです。

2Fのリビング上の吹き抜けに面したスペースは、9畳程度の「多目的室」と言って、図書館のような感じで使おうと思っていますが、こちらもある程度の収納を考えていかなくては。。。家具をやっぱりある程度は購入しないといけなさそうです。

建築確認申請

建築確認申請をしました。

図面は4セット、市役所建築指導課提出分、消防確認分、土木事務所提出分(正副)です。

設計士である叔父に設計していただいているので、変更等の事務関係が発生したときにすぐに助けていただけるよう委任状もつけます。

確認申請書は、いくつかの規定の様式、面積・概要、案内図、敷地配置図、仕上げ表、配置図、各階の平面詳細図(延焼ラインと防火設備の関係、開口部・採光計算、階段の内容、排水設計)、立面図(建物の高さ)、断面図(斜線制限、平均GL)、展開図(建物仕上げ)、衛生・空調・換気設備機器表、給排水設備(平面図)、換気空調設備(平面図)、電気設備(平面図)がつき、消防と市役所にはそれぞれ必要頭書の書類を添付しています。

まず、市役所の建築指導課に行き、正副、市役所提出分を見せてハンコをもらいます(「経由」と言うらしい)。次に消防署に行き、消防の確認をもらいます。この時に指摘事項があったのでその場で訂正をしています。そして、最後に県の土木事務所の建築指導課に行き、3部の申請書を提出しました。いろいろ指摘事項をここでももらいましたので、その場で訂正できるものは訂正、そうできないものは至急提出する旨相談をして、受理されました。申請にあたって、申請手数料を払いますが、これは、建物の総面積で値段が決まっているようで、私のところは、建物と倉庫を合わせて120平米程度なので、28000円でした。

土木事務所の担当者は、地域で分担がわかれているようで、その境界がなぜか鉄道線路なのが不思議でした。まあ、誰にでもわかる分担ってことなのでしょうね。

一応、受理ということですが、市役所は8:30過ぎに出向いて最後土木事務所で受理されたのが、11時すぎでした。提出する人がたくさんいるかと思って早めに出向いたつもりだったのですが、私が手続きをしているときに、並行して提出している人はいませんでしたので、少し、肩透かしという感じもします。

見積もり合わせ用図面のプラン

見積もり合わせのために工務店に提出した図面のプランですが、またまた、最後に事務所から見せてもらった案から変化していました。

一つは、リビングの上の吹き抜けの高さです。これまでは、2Fの勾配天井そのままの高さだったのですが、これだと少し1Fから見上げると高すぎる、ということで、リビングのところの勾配天井を低めにして、平均で1Fの床面から4.3m程度としています。これによって、吹き抜けの上の天井と屋根の間に大きな空間(小屋裏)ができますが、ここの熱気を換気扇で屋外に排出することによって、夏の夜に室内の温度を少しでも速やかに下げることを可能にしよう!というアイデアです。空気のため込むことのできる熱量は大したことはないので、あまり効果があるかは不明ですが、私は、まあ、試してみよう!というスタンスです。

こういった温熱環境について、家屋の構造に関する様々なWebページで議論がされていますが、私はいろいろ読んでみたもののすんなり納得がいったというわけではないのです。今回は自分で家を建てるわけですから、実験、ということで、建てた後の温熱環境についてもデータどりをして、考えてみたいと思っています。テーマとしては、1)夏の屋根の熱射の影響はどうすれば下げられるのか?2)吹き抜けのある、リビングに窓がいっぱいある家で床暖房の光熱費ってどれぐらいかかる?3)床下や小屋裏、押入れなどの湿度、結露環境はどのようにコントロールできるか?

などです。

そんなデータ取りをするために、ちょっとフライング気味ですが、

温度湿度ロガー

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04793/

というのを2個買ってみました。

2個買ったのは、熱や湿度の移動を知るためには、最低でも2か所での温度、湿度の違いを見ることが必要だろう、ということからです。

とりあえず、今日は今住んでいるところの室内と屋外の温度差を見てみよう、っていうことでデータを取っています。

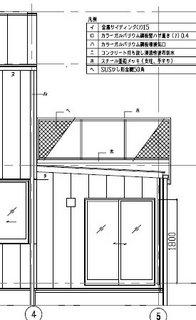

もう一つ、私の気に入っている表も裏も使えるバルコニーが図に書かれました。手摺は、どぶ漬けめっきパイプとステンレス金網、足の乗るところは、木張りという「高級仕様」になっていました。

バルコニーから庭やダイニングと洗面室に面したウッドデッキや隣の畑も見下ろせ、気持ちがよさそー。