見積もり合わせのために工務店に提出した図面のプランですが、またまた、最後に事務所から見せてもらった案から変化していました。

一つは、リビングの上の吹き抜けの高さです。これまでは、2Fの勾配天井そのままの高さだったのですが、これだと少し1Fから見上げると高すぎる、ということで、リビングのところの勾配天井を低めにして、平均で1Fの床面から4.3m程度としています。これによって、吹き抜けの上の天井と屋根の間に大きな空間(小屋裏)ができますが、ここの熱気を換気扇で屋外に排出することによって、夏の夜に室内の温度を少しでも速やかに下げることを可能にしよう!というアイデアです。空気のため込むことのできる熱量は大したことはないので、あまり効果があるかは不明ですが、私は、まあ、試してみよう!というスタンスです。

こういった温熱環境について、家屋の構造に関する様々なWebページで議論がされていますが、私はいろいろ読んでみたもののすんなり納得がいったというわけではないのです。今回は自分で家を建てるわけですから、実験、ということで、建てた後の温熱環境についてもデータどりをして、考えてみたいと思っています。テーマとしては、1)夏の屋根の熱射の影響はどうすれば下げられるのか?2)吹き抜けのある、リビングに窓がいっぱいある家で床暖房の光熱費ってどれぐらいかかる?3)床下や小屋裏、押入れなどの湿度、結露環境はどのようにコントロールできるか?

などです。

そんなデータ取りをするために、ちょっとフライング気味ですが、

温度湿度ロガー

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04793/

というのを2個買ってみました。

2個買ったのは、熱や湿度の移動を知るためには、最低でも2か所での温度、湿度の違いを見ることが必要だろう、ということからです。

とりあえず、今日は今住んでいるところの室内と屋外の温度差を見てみよう、っていうことでデータを取っています。

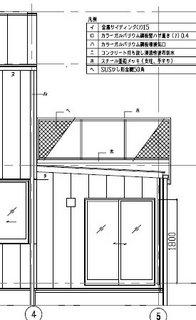

もう一つ、私の気に入っている表も裏も使えるバルコニーが図に書かれました。手摺は、どぶ漬けめっきパイプとステンレス金網、足の乗るところは、木張りという「高級仕様」になっていました。

バルコニーから庭やダイニングと洗面室に面したウッドデッキや隣の畑も見下ろせ、気持ちがよさそー。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録