工事は進んでいます。

今日は、外壁の透湿防水シート張りが終わった後、通気胴縁の工事がされました。

通気胴縁というと、専用の部品を使っている例がWebで見られますが、それとちょっとやり方が違うようです。

我が家は、金属サイディングを縦張りしますので、横に胴縁をつけますが、

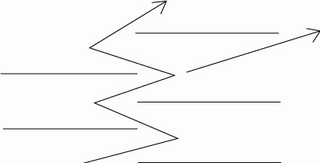

こんな感じで、胴縁自体に通気孔が開いているのではなく、胴縁を互い違いにつけることで、ジグザグに空気が抜けるようにしています。

図式的に書くと、

こんな感じで、空気が上に上っていく感じですか?

換気量を比べてみると、胴縁の1本の長さが900程度に対して、胴縁のピッチが450mm程度であるので、全体の1/3程度の面積が通気孔になっている計算になるのかなと思います。

これは、よくある胴縁自体に通気孔が開いているものよりも圧倒的に面積が広いので、とても有効なやり方と思うのですが、あまり見かけません。何かデメリットでもあるのでしょうか?

(施工は手間が増えると思います)。

そのほか:

ユニットバス(タカラスタンダードのステンレス浴槽のにしています)が設置されていました。シンプルな感じの仕上がりになっていました。

南側の窓の上にアルミ庇がつけられました。アルミ庇は250mmしか出ていませんのでとても薄いですが、google sketchup を使った日陰シミュレーションによれば、夏はこれでかなり室内に入る日差しを遮ることができますし、冬は当然窓全体で日射を室内に引き込むことができます。

玄関ドアの上の庇は、取り付けられていませんでしたが、現場に搬入されていました。鉄製の庇で、亜鉛メッキしてあります。

室内は、ウォークインクローゼットの区画が作られており、また、壁の断熱材の一部が施工されました。また電気工事はどんどん進捗しています。とても作業が早い。電気工事と合わせて断熱材を入れてしまうのかな?

倉庫は、透湿防水シートが張られ、外に胴縁が取り付けられました。こちらの胴縁は、母屋とは違った張られ方で、横胴縁なのは同じなのですが、互い違いにはなっていません。これはちゃんと理由があり、外壁材が波板だからだと思われます。波板の波の部分が通気層になります。

倉庫の屋根には、波板が張られましたが、驚いたことに、これも胴縁を入れて波板をうっているので、野地板と波板の間に空気層ができています。よく考えて施工されていると思いました。

倉庫のなかから外を見るとこのようになっています。

ドアや窓、それからシャッターも、もう取り付けられていて、倉庫に関しては、あとは電気配線をして外壁を張ったらおしまいという感じです。

シャッターを妻が見て、一言「安っぽいね」。確かに、このシャッターは一番安いものですが。。。

それから、倉庫を見て、「農家の納屋みたい」とも。確かに、納屋をイメージして作りましたので、こちらは褒め言葉?

でも、この倉庫に「自転車を収納したい」とか、早くも陣地合戦が始まった模様です。

ほったらかし菜園

3D間取り

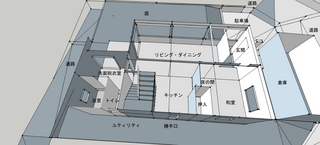

ちょっと前から、google sketchup で家のモデルを作ってみていますが、ある程度できたので、これを使って間取りを紹介します。

家のモデルですが、本当ですと、柱や壁の厚みが表現されていないといけませんが、はしょって壁は厚みなしにしています(つまり、芯々の壁)。そのため、柱の10.5cm-12cm分だけ、部屋が大きめに、また、外見が小さ目に表現されることになります。結構この違いは大きいので、印象が実際とは異なったものになっている可能性がありますが、良しとしました。

建物を北側から見たところです。

間取りを見るため、屋根と天井を取り外しています。

1階

玄関は、右上のところですが、1畳ちょっとと、少し小さ目です。もうちょっと大きく、という気もしますが、気にしていません。これは、叔父の設計のもっと小さな玄関の家に小さなころから馴染みがあるため、気にならないのかもしれません。

というのは、私の祖父の家が叔父の若い時の設計で、コンクリ打ちっぱなしの建築家っぽい建物で、新建築にも載っているのですが、かなり変わった設計で、2Fの部屋に仕切り壁はないし(表現しにくいが、床だけで1Fの吹き抜けとつながっている)、そこへ行く階段は片持ちの手すりもない階段で、天井に照明はついていないし(確か壁に裸電球がついているだけ)、そういうへんちくりんな建物なのですが、確か玄関が半畳だったと思う。祖父はいつもその玄関からではなく、台所の勝手口から出入りしていたように記憶しています。

そういうのと比べると、非常に普通っぽいので、問題はないかと。設計した叔父も「よく考えて設計した」と言っているのできっと大丈夫(!?)

建物の中心に壁が全くありませんが、ここにはすべて3連引き戸が計3式入ります。引き戸を開けると、和室、キッチンを含めてワンルームです。

脱衣室と浴室、トイレがそのワンルームからはみ出すような形で付け加えられていて水回りを独立させたような形になっていますが、建物の東側のウッドデッキに面したところにあるので、まあ、一等地に水回りを配置したということで、決して、水回りを軽視しているわけではなくむしろ重視している、と思っています。

玄関の正面には、別棟の倉庫を作っています。

まだ建築中ですが、近隣の方や、不動産屋さん、ホームメーカーの営業の方などに必ず、「これはなんですか?」と聞かれます。また、建築確認の申請を土木事務所に提出した時も、建築主事の方に、わざわざ、「倉庫付の住宅を建築するのですね?」と確認されましたので、相当変わったことをやっているように思われているようです。

別棟の倉庫にしたのは、前にも書いていますが、和室に光と風を通すことや、ある意味でのコストダウンを図るためですが、結果的には分電盤やLANがあったり、水場もすぐそばにあったりと、結構贅沢な建物になっています。倉庫と和室の間には、ちょっと和風テイストの草木を植えようと思っています。今の季節ですと、アジサイなんか植えたらとか思うんですが、季節が変わればまた違ったものを植えたくなると思います。

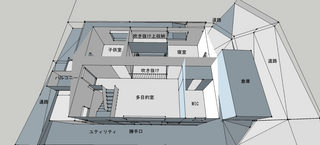

2階

水回りとキッチンの間の階段を上がると、多目的室というか本棚や広い机を置いて、みんなで勉強したりする部屋を作りました。この部屋は吹き抜けで1Fのリビングとつながっています。

また、この部屋に子供室と寝室がそれぞれ接続されています。

寝室の北にはウォークインを作りましたが、クロゼットといえども、換気をよくする必要がありますので、換気ダクトに加えて、横滑り出しの窓をつけました。

また、吹き抜けの南側には、「吹き抜け上収納」を作っています。この収納は、寝室からものを出し入れできるようになっています(子供室からも出し入れできるといいですが、お金がもったいないのでやめました)。ここでおおよそ押入れ2間分ぐらいの収納能力があると思います。WICと寝室の間の頭上部分にも収納できるスペースを作っていますから、それなりに収納能力があがりました。

バルコニーは、階段上がったところから多目的室と反対向きに歩けばすぐドアがあり、そこをあけると長さ2.7mの桟橋状のバルコニーがあります。桟橋状にしたのは、お金をかけずに高いオープン感を感じること(ここからの風景が結構いいのです)と、もう一つ、バルコニーの南、北両面を使って布団干しをするためです。

ジャガイモの花咲く

吊戸棚の製作(1)

キッチンの吊戸棚を自分で製作して施主支給するという無謀な計画です。

工務店への引き渡しが6/9に設定された今、もう無駄にする時間はありません!

材は、ネットで切り出しを含めて購入済みでしたが、材が届いてから放置していました。というのも、失敗できない(?)ので、緊張して手が出なかったのです。

今日、ようやく梱包を解きました。

梱包を解いて、まず材の寸法をコンベックスで計測して確認をします。一応OK.

端材も送ってもらっっています。4’x8’材から切り出したので、比較的端材は出ませんでいたが、それなりの量があり、また、表面がとってもきれいなので、平棚などを作るのに利用しようと思います。

写真は、吊戸棚の扉板に使う、18mmのシナ合板です。

シナ合板の準両面という仕様のものを使いました。これは両面にシナが貼ってあるのですが、「準」ということでなのか、片面は非常に木目がすらっと通っていて美しいのですが、裏は少し節が見られたり、少し落ちます。とはいっても、どちらも十分にきれいな面です。

一応、発注時に業者に送った板取は、木目のことを考えて、扉板や側板などに縦に木目が流れるようにしてあります。

木目と表面の状態を見ながら、それぞれのカット板をどの面のどの方向で使用するか検討して、鉛筆で記入していきました。

今日は、今後の段取りを、箇条書きにしつつ、図面にマークしながら、材へのケガキの仕方を検討しました。

製作の段取りは、

1. 図面の作成 (組み立て図、板取図、加工図) 済

2. 部材の確認 寸法の確認(シナテープ t0.6mm シナコアランバー材 15mm 0.2mm 程度厚みにばらつきあり。 シナ合板 7ply 18mm, ニッケルダボ メスの厚み6.7mm ) 済

3. 寸法 図面上で寸法どりの基準を決める。 オモテ面、下面を基準(上板と壁面取り付けようの桟は例外)。 ケガキするものしないものを図面上でマーク。 済

4. ケガキ

5. 穴あけ練習 バリの出方をチェック。 垂直に穴をあける方法、座繰り穴のあけ方をチェック。

6. 穴あけ ダボ穴と軸細コーススレッド用の下穴、スライド蝶番用の座繰り穴など。ねじ頭用に座繰りを入れるかは、実験の結果を見て決める。

7. 仮組み この時に耐震ラッチをつける位置を検討してつけてみる。

8. 木口シナテープ張り、研磨、マスキング、塗装 油性ウレタンニス2回塗り。

9. 組み付け ダボ 木工用ボンド仕様。 ねじ頭をふさぐ。

10. 動作確認

本当は今日は4.のケガキまで進むつもりだったのですが、日食観測用の道具作ったり、外に家族を連れだしたり、今日は母の日ということで、夕食の準備をしたりで、結局できませんでしたー!

まあ、焦らずやっていきます。