室内は、石膏ボード張りが朝の段階で、脱衣室と台所が終わったなと思っていたら、夕方には、2階のすべての天井が張られちゃってました。

天井かなり低いですが、勾配天井のためか、圧迫感はないです。

ちょうど、夕方見に行ったときに、棟梁さんが片づけをしているところで、少し話をしたのですが、勾配天井で、しかもクロスを張るのではなく、ペンキ仕上げなので、ごまかしがきかなくって大変だとのこと。しかし、同時に棟梁に、出来上がったらきっといい建物になるよ、と言っていただいて、とてもうれしい気持ちになりました。

外壁の方は、金属サイディング張りが続いていますが、これも超速で工事が進んでおり、今日の夕方には、1階のみの部分と、建物南面のサイディングが張り終わっていました。

写真は、南面のサッシとサイディングの様子です。ガルステージZERO-Jの黒を張っており、「まっくろクロ助」になっちゃいました。

サイディングが張られるとずいぶん雰囲気がしっかりしてきて、とても強い存在感のある建物になっていました。

他には、1階の屋根の上にバルコニーを乗せるのですが、バルコニーは直接屋根に荷重が乗るのではなく、1Fの柱から、下の写真のような金物を張り出して、その上に乗せることになります。ちゃんと1Fの屋根の樋を避けるよう張出がされています。

明日は、余所の建前があるため、大工さんは来ないとのことですが、その間、床暖房パネルの工事屋さんに入っていただいて、床暖房の工事を進めるそうです。いよいよ床が土足で上がれなくなりますね。。。

虫が食べる前に食べる!

家庭菜園の、虫に食べられて瀕死になったカブとチンゲン菜ですが、幼虫撲滅作戦が功を奏して、助かった株は成長を続けることができました。

ただ、いつ次の敵襲がくるかわかりません。

ということで、敵が来る前に、人間様の胃袋に入れてしまう作戦を敢行。

とはいえ、育ち方が様々なので、大きく育っているもののみ今朝収穫しました。

チンゲン菜3株、カブは6株程度収穫。

今晩、カブは味噌汁に、チンゲン菜は炒め物にしていただきました(ありがちレシピ)。

味は、何と言っていいか、あくが強い味ですねー。

カブは、収穫時期が遅かったのか、少しスジが入っていました。前に成長途中で収穫したカブの方が、甘みがあっておいしかったように思う。

残りのカブも、早めに収穫した方がいいかもしれません。

チンゲン菜は、ちょうどってところでしょうか。こちらも、積極的に収穫して食べていこうと思いました。

次にこれらの作物をやるときには、害虫対策をとることと、土の作り方をよく検討してみたいところです。やはり、甘みのあるカブをまた食べたいです。

スナップエンドウが実り始めています。

また、ゴーヤーは芽がでました。

同時に種まきした、モロヘイヤはまだ、影も形もありません。時期が不適切だった?

吊戸棚の製作(5)

あまり、吊戸棚の工務店への引き渡し(6/9)まで時間がありませんので、頑張って製作を進めました。

仮組みの後、寸法を修正できるところを修正した後、木口にシナテープを張りました。18mm厚の合板に18mm幅のシナテープを張るのは、余分がなくて大変かなと思いましたが、結構簡単に張れました。

張った後、手間ですが、板の表面とテープのエッジがきっちり合うようにやすりで修正しました。

結構きれいになりました。

扉を閉めたところ。少しずれているのは寸法を修正したら少しましになりましたが、まだ残っているので最終くみ上げ時に修正しようと思います。

一応、板取で木目がそろうように配慮していますので、左右の扉板の木目がつながるように気を使っています(表裏、左右の組み合わせを考えたということ)。いつもあまり考えずに作業して穴をあけた後に気が付いたりするのですが、今回はちゃんと考えました!

扉を開けたところ。木口にはシナテープを貼っています。シナテープ10mで1600円ほどとかなり高価な代物なので、見えないところには貼っていません。それでもこの吊戸棚全体で10mのシナテープ全部が必要でした。

今日は棚板の幅をかんなで修正もしました。棚板の木口にシナテープを貼ろうとおもっていましたが、足りなくなってしまった。とりあえず後からということで。

残りは、塗装と、木工ボンドを使った組み立てなのですが、ここから後戻りのできない工程が続きますので大変そう。時間から考えると平日の夜を使って塗装工程をしていかないと大変そうです。

立てハゼ葺屋根、吹き抜け上収納

吊戸棚の製作(4)

今日は家や菜園を見に行ったり、車を修理に出したりしましたが、もっとも重要なイベントはこれ、吊戸棚の製作でした。

穴あけをしたところまでで止まっていました。

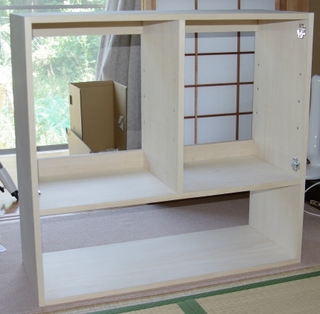

今日は仮組みまですすめました。

一部ダボで組みますので、ダボ穴のペアを平面側と、木口側で用意します。

平面側のダボ穴は、まあ普通の穴あけと同じで、ドリルホルダーを使って、ダボ穴を深さ15mmで掘っています。

木口側の穴あけはなかなか難しかったです。

問題は、8mm径の穴がずれやすいことで、普通に手で持ったのでは私はまともな位置に穴をあけることができませんでした。

ドリルホルダーをつかってあけるために、木口にドリルホルダーを固定するための治具を作りました。

これを木口にはめて、その上にドリルホルダーを置いて穴あけしました。

ドリルホルダー、ターゲットの木、この治具それぞれをしっかりクランプで固定すべきです。

固定すると少しはずれが小さくなりますが、それでも木口のダボ穴開けは、ちょっと難しい。

1mm以下の誤差でないと組むのが大変ですが、一部しくじりました。まあ、適当に組めたので「気にしない」ことにしたい。。。(実は、下に書いた通り、組めただけではNG)

とりあえず、ダボには、木工ボンドをつけず、仮組み。軸細コーススレッドと合わせて組んでいきました。

穴あけ誤差が蓄積して微妙に辻褄が合いませんが、なんとか組みました。

これは、裏側から見たところ。

これは表側から見たところ。

下側は扉のかかっておらず、オープン棚として使います。

上の扉のかぶさる箱は左右分割になっていて、棚板の高さと数を左右で選んで使い分けることができるようにしました。たとえば、左側を水筒、右側を食器、などという使い方などを想定しました。

扉を閉めた写真でないのは、実は、扉をかぶせると、きっちり左右がそろわず恥ずかしいからです。それは、本体側の組立て誤差の蓄積のせいだということは分かっているので、ずれている原因を作っているところを少し削ったりして修正するつもりです。

木口の見えるところは、シナテープを張るつもりですが、まず、このずれを修正してからですね。

木口にテープを張った後、塗装をして、本組立てで出来上がりということですが、今日はここまでで限界です。疲れたー。