昨日、ようやく行ってきました。国立科学博物館(科博)で開かれています、特別展「深海2017」。

ちょっと関係者なので、自分が関係したところを見ることも目的の一つですが、自分の専門外の展示も楽しみに出かけてきました。

ずいぶん混雑している、って聞いていましたので、少し(?)早起きして、9時開場だったのですが、7時半に科博に行きましたら、すでに何人か並んでいました(びっくり)。開場の時間には、結構な行列が科博前の道路にできてた、と思います。

幸いにして曇り空で比較的気温も低かったので、9時の開場まで本を読んだりのんびり待つことができました。そして、9時開場とともに入場できましたので、割合落ち着いて見学できました。

オンデンザメの標本! 超巨大な深海ザメとのこと。

写真を取り忘れたけど、あごが飛び出して魚を食べるサメ(ミツクリザメ)の映像は衝撃でした。なんで写真がスマホに残ってないんだろ?って思いましたが、動画は写真撮影しないでね!っていう注意がありました。そういえば。著作権の問題などからだと思いますが、ぜひ会場で皆さんご覧ください。それか、NHKで8月末になんか放送をやるって書いてあった気が。

あとは、新種なんだけど、まだ認められてないから、写真撮影NGというのが展示にあって、そんなん展示していいの?なんて思いました。私は。

あと、ダイオウイカが浮いているのがアンモニアが水より軽くて、浮力材になっているからということが衝撃でした。それから、深海8400mより深いところでは、タンパク質が圧力で壊れちゃうので魚が住めない、という話も衝撃でした(ホント?)。

とかとか、いろいろなことが展示してあって、お腹いっぱい。

そんななか、個人的には、シロウリガイとかハオリムシなどの標本がなじみ深いのでほっと落ち着きます。

展示は、最初の半分が、深海生物の展示。

後半は、地震・津波の災害のことと、資源開発のことなどを少々。ですが、前半でちょっと疲れ気味のところに、少し文字数多めで疲れ度UP?

地震・津波災害は、東北太平洋沖地震の震源がどのようなメカニズムで動いたのか?を地球深部探査船「ちきゅう」で実際に震源の断層を掘って調査した話が中心。かなり丁寧に展示が作りこまれていましたので、これはおすすめ。

これは、地球深部探査船「ちきゅう」で、海底下の地層を掘ってサンプリングするために使われる、コアビットの実物。ほかに深海底の掘削に使われる太ーいドリルパイプの実物が展示されていて、印象的でした。

私の関係しているところの展示は・・・うーん、ちょっとショボかった。もう少し丁寧に図版をつくればよかったかな。。。あとは、もう少し現場の写真を大きく展示すればよかったかなーと反省。

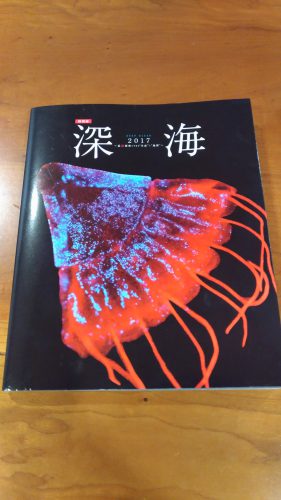

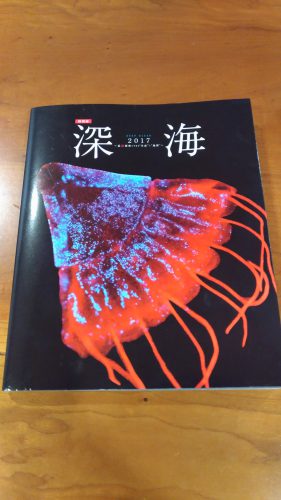

いろいろと展示を見て、最後にお土産ブースがありました。

お土産を我が家の家族はいっぱい購入してましたが、私のお土産一押しは、上の、深海展「図録」です。2200円ですが、とてもきれいな深海魚などの写真などが載っていることももちろんですが、文字の情報量もかなり豊かで、読みごたえがあると思います。

さて、科博好きの我が家は、お昼を科博のレストランで食べてから常設展を見て回ろう、って思ってたんですが、レストランに入るのが55分待ちとかで、挫折。

一端外にでて、精養軒で食べることにしましたが、こちらも25分待ち。でも、まあ、たまにはいいかということで待って久々に洋食をいただきました。

ステーキ、エビフライどちらも美味。

窓から見える景色も落ち着きがあって、科博のレストランもなかなか良いですが、こちらも好きですね。

食事をしてから、常設展を見ようと、科博に戻ると、深海展は、入場制限がかかっていて、70分待ち(チケット持ちの場合)とのことで、うーん。

常設展は、今回は地球館の今年模様替えをしたところを中心に見て回りましたが、標本数が多くて、やっぱり見ごたえあります。もう少し、展示に関連情報をつけてくれればって思うんですが、それは端末で読んでねってことのようです。が、端末数が少ないので、個人的にはもっとパネルで書いてくれている方がいいかな、って思いますが、科博も見せ方を模索しているところ?と思いました。

ともあれ、なんやかんや4時過ぎまで科博にいましたので、お腹いっぱい、とっても疲れたーという一日でした。

科博に行った後、我が家は、さいたまの妻の実家に帰省をしました。都内の交通量はあまりなかったので、結構運転が楽でした。