ずーっと昔のことになりますが、無線をやっていました。今は、無線局免許も切らしてしまっていますが。

米国に1年間居たときに、テクニシャン級とエクストラ級の資格を、住んでいたところの近所のアマチュア無線クラブに行って取り、FCCのコールサインも取ってあったのですが、10年以上経っているので失効しているし、ずっと無線からは離れています。

それで、ふと、思い立って、Webで無線の記事を見ると、今や無線機もデジタルの時代の様子。自分であれこれ作るのが好きな私は、無線をやっていた時も、交信するより、機材を作ったりする方が好きでしたが、その性質は相変わらずのようで、気が付けば、無線機のキットをWebで検索しまくっていました(微妙に現実逃避?)。

そこで見つけたのが、短波帯のデジタル無線機のキット mcHF QRP transceiver kitです。出力5Wとはいえ、SSB変調などが基本デジタルで処理されているのはすごい、とか浦島太郎状態です。変復調の処理はなんと秋月とかでも安く売っているSTM32F407とかのマイコンでやっていて、まじか!と驚きました。

気が付けばキットの購入ボタンをポチリしていました。残念ながら表面実装部品を含めすべてを手付けするキットは売り切れていましたが。。。

このキットは、基板とそこに乗せる部品のみのキット、しかも部品は、送信の終段のFETやスピーカーが入っていないというなかなか自由度の高い設定。昔(20世紀)だと終段は2SC1971とかだったような気がするんですが、時代は流れ、このキットの回路図を見ると知らない三菱のFET(RD16HHF1)が使われている・・・(FETといえば、日立2SK409(飛びやすい)だったけどなあ)。しかし今はWebの時代、検索するとすぐに販売店が見つかりましたので、速攻ネット通販で終段FETもいくつか購入。スピーカーは、その辺に転がっているのを使います(たぶんあると思う)。

基板を収めるケースは3Dプリンタで作れると書いてあって実際デザインファイルもダウンロードできるのですが、ここは中国のサードパーティ製のケースがebayで売られていたので調達しました。見ると、なんとこのキットを勝手に製品にしている中国の業者があり、驚きましたが、私ははんだ付けとかして遊ぶのが目的なので、製品を買ってもしょうがないので、ケースを購入。

結構あっさりしたパッキングでそれぞれの部品がほぼ同じタイミングで届きました!

少し時間があったので、製作を開始しました。

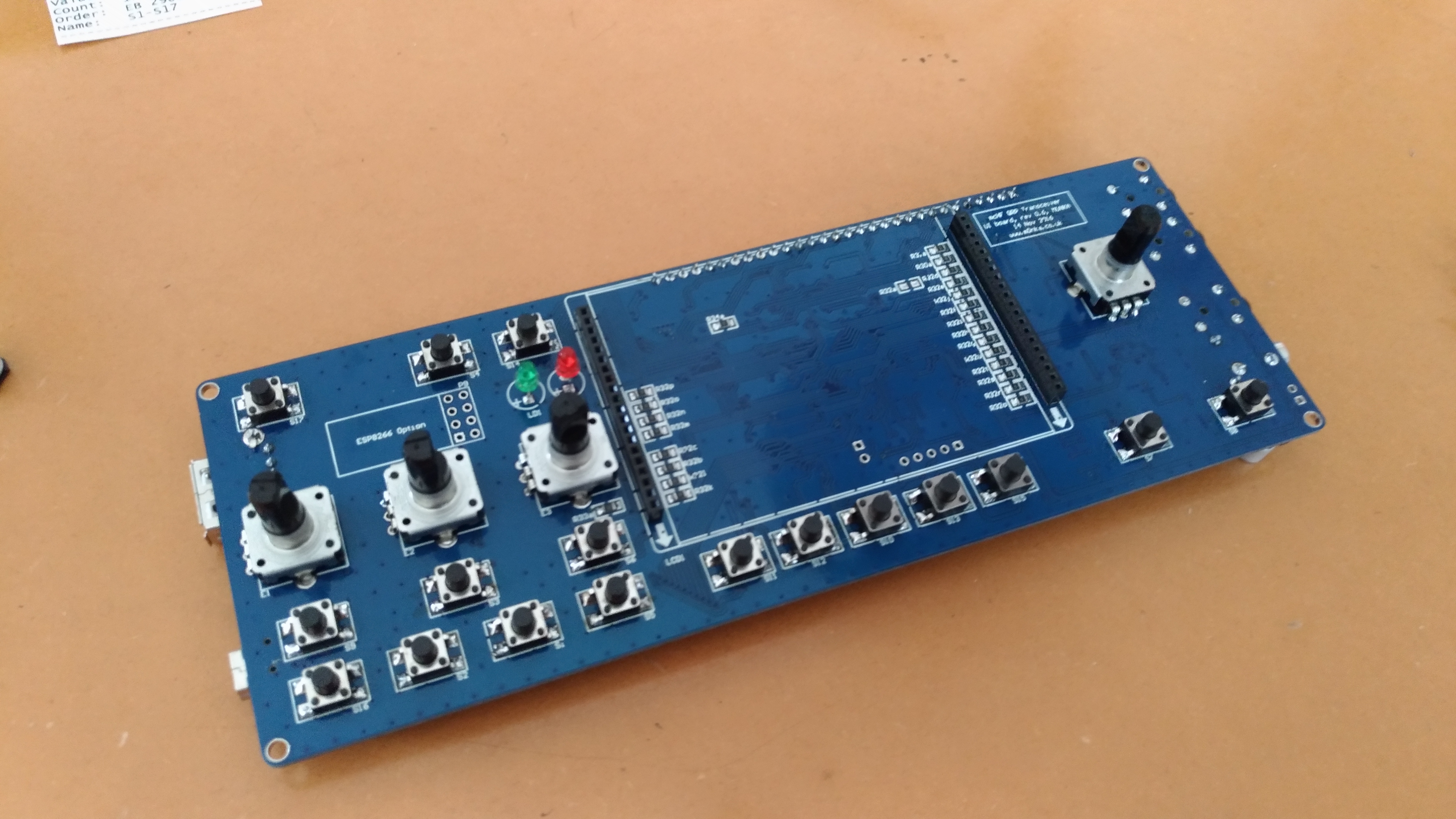

(1) まず、UI基板(マイコンとコントロール用のスイッチとか表示用のLCDが搭載されている基板)を作成しました。とはいっても、基板上に表面実装部品はすべて搭載されているので、はんだ付けするのは、LED、コネクター類、スイッチ類だけで、あっという間に終了。

と思ったけど、ちょっとしたことで基板上の電解コンデンサ(C32b: 220uF 16V)に手が触れたらぽろっと取れた。。。うわー。やばっ。

220uFのコンデンサの手持ちがないので、手持ちの100uFを1こつけてごまかすか、無理やり100uFを2個パラレルにつなぐか、はたまた表面実装の220uFの部品を調達するか、はたまた取れちゃった部品を無理やり修繕して何もなかったかのようにつけてごまかすか、今悩み中。

こちらは表面のエンコーダーやらLCDやらスイッチがついている面。

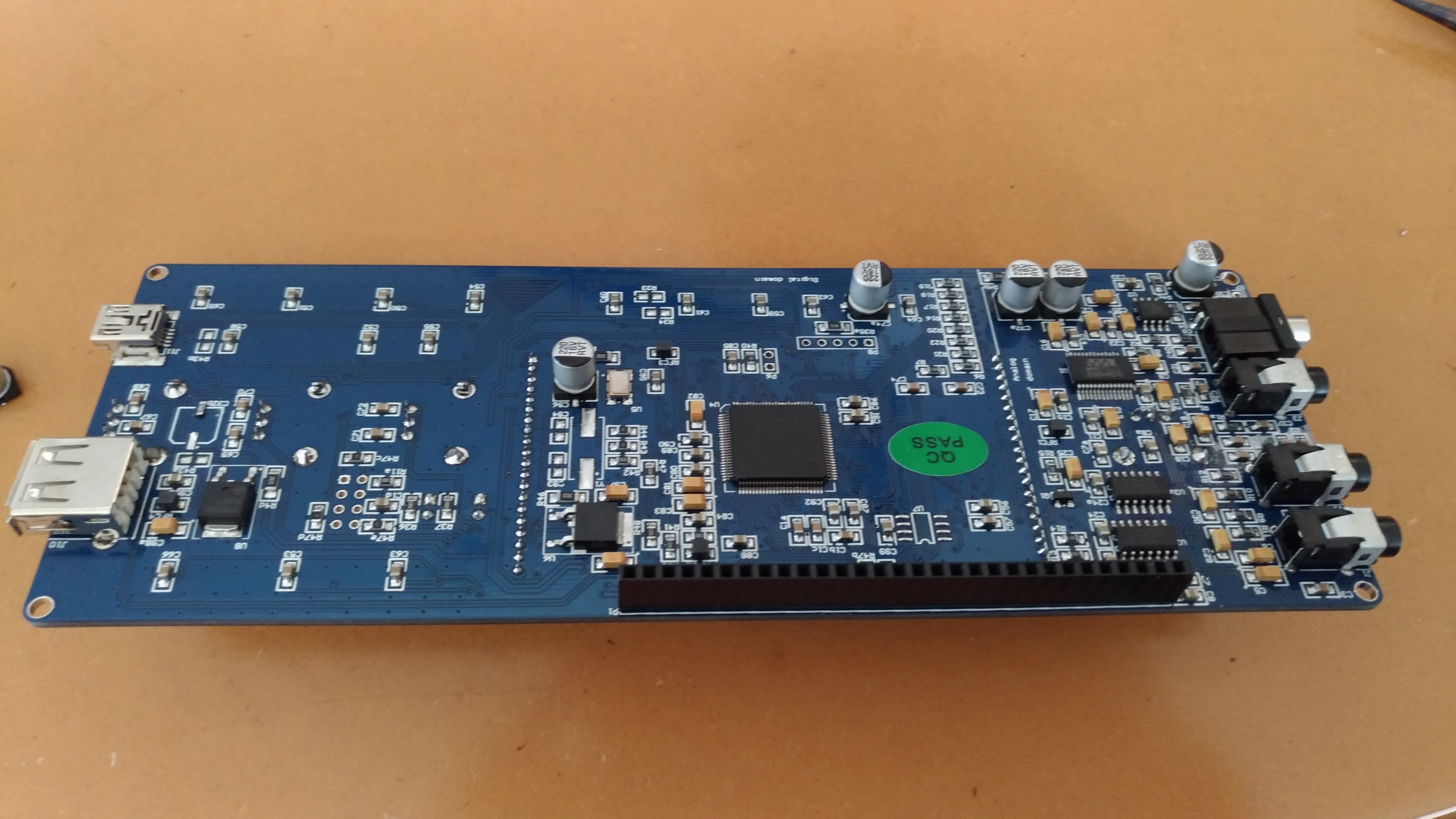

こちらは裏面のCPUやらコネクターやら、が実装されている面。左側に電解コンデンサーが取れちゃった様子が見えています。

どうも、この基板、USBデバイスとしてPCに接続すると認識されるとのことで、実はマイクとかも要らないのかな?中国の業者から1個マイク買ってしまったけど・・・ うーん楽しみ。

次はRF基板(送受信のアンプとか、切り替えスイッチとかが搭載されている基板)の製作ですが、トランスとかコイルとか巻かないといけないようでちょっと面倒に思って後の楽しみにとっておこうと、これを書いています(怖気づいただけとも言う)。

目標としては、これを使って再開局をして山の上に持って行って無線をしてみたいな、電池はモバイルバッテリーを昇圧して供給とか無茶な設定で。。。とか妄想しているところです(微妙に現実逃避・・・)。