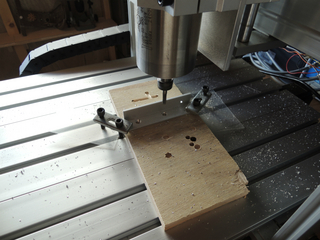

アルミテーブルを切削してしまうという痛恨のミスはありましたが、なんとか、USBカメラのアタッチメントの8mm径の穴あけができました。

切削はZ軸のフィードはおっかなびっくりの100mm/min にしましたが、X,Y方向へのフィードは300mm/minに設定してみました。Z軸方向の1回の切り込みは1mm程度にしましたので、3mmのLアングルを切削するには3回切削が繰り返されます。

切った様子を見たところ心配していたフィードは問題なし。

ただ、位置決めが難しいですね。アングルを試しに機械につけてみたら、少し傾いているので、修正が必要です。それに、位置が不適切で、平らにつかないことも後から判明。もうちょっと調べてから作れよ、って自分に突っ込みを入れたくなりました。

USBカメラも、おさがりのUSBカメラがwindows7に対応していなくてショックだったので、今度はちゃんと確かめてwindows7対応のものを購入してみました。店でワゴンセールになって、ほこりをかぶっていた1個798円のUSBカメラ。なぜに激安に走るのか・・・また、写らなかったりして苦労したりして。

200万画素って書いてあるけど、こういう目的に画素数とか大して関係ないと思いますので、テキトー。

位置決めは、USBカメラがついたら画面を見て座標変換をすれば済むので、今は苦労しているけどあまり深く考えないことにしています。

3040Z-SにUSBカメラをつける(1)

ゆっくりと3040Z-Sをいじくって遊んでいます。

planet CNC コントロールソフトに、USBカメラで位置合わせをするという機能があり、これ、結構簡単そうと思いましたので、試してみることにしました。

USBカメラは、妻のおさがり(だいぶ古い)のElecomのもの。本体にネジ穴がありましたので、スピンドルを留めている金具にアルミのL金具を取り付け、そこにネジ止めしてやろうと思います。

L金具を切り出しましたが、スピンドルの留めネジがM8なので、8mmの穴をあける必要があります。

そういえば、8mmのドリルなんて持ってなかった。–> あ、そうだ、CNCで8mmの穴を切削しよう。

CNCマシンの部品をCNCで作る。これだよ。って感じです。

(今思うとこれが間違いの始まりだったような)

手持ちの6mm のエンドミルで8mmの穴をあけるには、直径2mmの穴の円周上をエンドミルを動かして切削すればOKのはず。

ということで、JW_CADで2mmの穴の図面を書き、NCVCでそれを読み込んで、Gコードを出力。planetCNCでそのGコードを読み込むといいと思ったのですが、planetCNCでそのままGコードを読み込めない(?)ようなので、テキストエディタでGコードのファイルを開いて、コピー&ペーストでplanetCNCに用意しました。

ここで、大チョンボ。

Z軸の設定を間違い、機械(3040)の台座に孔をあけちゃいました(涙)。

台座には、12mmのべニア板で万が一ミスしても、大丈夫なようにしていたつもりでしたが、やってしまった。

この時は、試行錯誤しながらだったので、機械のソフトリミットも解除していた。

Gコード読み込んだ段階で横から見た図で刃物の現在位置を確認すれば間違えなかったのですが、これをさぼりました。ソフトの使い方にも慣れていないので、ミスした。

さらに、つけようと思ったUSBカメラを試しにPCに挿してみたら、ドライバーがインストールできず。ELECOMのサイトでドライバを検索すると、古すぎて、windows7に対応してません。。。

激安1000円のUSBカメラどっかで買ってこないとなあ。

うーむ。今日は空回りでした。

(なので、写真もなし)。

3040Z-Sにリミットスイッチをつける(3)

リミットスイッチの配線に少し間違いがありましたので、直しました。

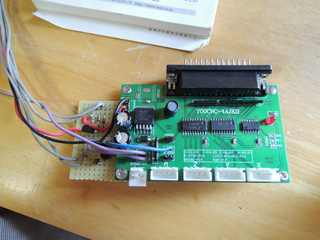

2つのリミットスイッチをNORしてモーターコントローラー基板に入れる様子はこんな感じ。

基板のprobe には、Emergency switch を接続。

Estop には、limit1 (X) を接続。

LimitX, LimitY にはそれぞれLimit Y, Limit Zを接続。

ソフトは、Z軸のみ、normally close のスイッチとなるので、反転の設定としました。

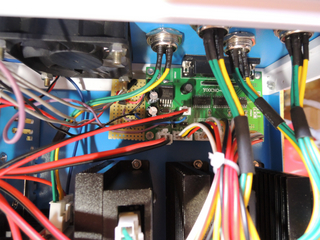

コントローラーBOXの中に入れた様子。とっても配線がdirty!

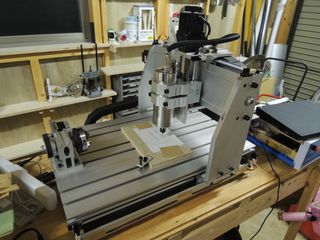

リミットスイッチがついた3040Z-S。リミットスイッチの配線は、手抜きでクラフトテープで張り付けていますが、後でもうちょっとましな感じに直します。

こちらは、リミットスイッチを使った原点位置設定のテストの様子(動画)。

一応まともに動作するようなので、スピンドル軸にボールペン軸を挿して、即席プロッタにしてマルや文字を書いてソフトの操作の練習。

PCにインストールされたフォントで字が書けました。

3040Z-S にリミットスイッチをつける(2)

リミットスイッチの配線をします。

ちょっと勘違いがありました。

Omronのフォトインタラプタは光が遮蔽されていない時に導通(0出力)なので、2つのフォトインタラプタを並列接続してORをとることができません。そこで、+側と-側に1つずつフォトインタラプタを実装したX、Y軸については、NORを取ってモーターコントローラーの中のLIMITスイッチ配線に入力をしました。

Z軸については1つしかフォトインタラプタを使っていないので、そのままLIMITスイッチ配線に入力し、コントローラーソフト側で反転させておけば良いことにしました。

NORの回路は、IC基板にダイオード2個と抵抗2個とNPNトランジスタ1個の回路を2式(X,Y)組み付けました。

モーターコントローラーからリミットスイッチへの配線の接続は手持ちのDB9ピンコネクターを使うことにしました。

さて、作って試してみると、一応回路としてはOKですが、リミットスイッチの対応が1つずつずれていました。

調べてみると、

モーターコントローラーの方は、

パラレルポートのpin 10 – E-stop pin11 LIMIT1(X) pin12 Limit2(Y) pin13 Limit3(Z) となっているのですが、

USBコントローラーの方ではパラレルポートのPin10 – Limit1(X) pin 11 Limit2(Y) pin12 Limit3(Z) pin13 Limit4(A)

となっていることが原因のようです。これはE-stopの配線は今は使用していないので、そこに順次配線を入れ替えればよいので、明日にでも直そうと思います。

まあ、とりあえず動く感じにはなったので、よかったよかった。

エアコンをつける

倉庫の工房にCNCルーターを導入はじめましたが、大変暑い毎日が続いていました。

昼間に作業をしているとくらくらするぐらい暑く、いくら麦茶を飲んでもきりがないほどです。

手元の温度計を見ると38℃!

この高温は、夜になっても収まらず、夜間、倉庫に入っても作業が進みません。

というわけで、くじけて、エアコンをネットでぽちっとしてしまいました。

倉庫にエアコンを付けるために。

ヤマトのお兄さんが届けてくれたのが8/19日。

買ったのは、三菱電機の廉価版の2.2kWのエアコンです。我が家は、三菱電機が好きです。3万7000円ぐらいでした。今年は、猛暑のためかエアコンの値段が高めですが、仕方がないです。

これを今回自分で取り付けてみました。

標準取り付けを一緒に頼むことももちろんできますが、今回は、倉庫への取り付けなので、ちょっと利用するハードルが高いです。

1. 内壁の構造が普通の家と違っている。

2. 外壁が波板。

3. 倉庫の横には植栽があるので、室外機を母屋の方の室外機が並んでいるところに置きたい。室外機までは約10m の配管長があるのと、途中の配管は地下埋設したい。

こんな理由があると、追加の費用が読めない、ということと、すぐにでも動かしたかったので、配管セットをホームセンターで購入して自分でつけました。

室外機からの埋設配管は、塩ビ管(VU50)とエルボーを使って埋設部をつくり、浅いトレンチを作って埋めましたが、エルボーを配管に通すのがとっても大変でした。VU65を使った方がよかったです。

こんな感じの配管です。

室内機は端材を倉庫の柱に貼り、そこに取り付け金具をつけてやりました。

倉庫のドアを開けたらその真上に冷風吹き出し口がある感じです。

配管は、ホームセンターで調達した関係でちょうどいい長さの物が見当たらず、3.5mのセットと7mのセットを購入しました。

そうすると、ちょうど倉庫の壁を出たところがつなぎ目になってしまい、往生しました。

それに、長さが微妙に(40cm程度)余ってしまいました。壁の出口のあたりにつなぎ目が来てしまったので、うまく長さ調整ができませんでしたので、配管を切って調整しました。

配管の長さ調整をしたところ。倉庫の外壁の波板のところは、9mm程度の孔をあけて、ハンドニブラーを使ってグロメットが収まるサイズに孔を広げました。

配管の長さ調整をするには、パイプカッターで切断。フレアツールでフレア加工をしてつなぐ必要がありますが、パイプカッターは持っていましたが、フレアツールを持っていませんでした。他に使うあてもあまりありませんでしたが、仕方なく2000円程度の激安な工具を購入。

初めてのフレア加工。おっかなびっくりです。

何とかできたって感じ。

また、エアコンの配管をしたら、真空引きをして、冷媒を配管に導入する必要があると工事説明書に書いてあります。

当初、配管のエアパージは、冷媒を大気解放して押し出そうと思っていました。ところが、いろいろと調べると、大気解放の温暖化インパクトもそうですが、機器のトラブルの原因になるなどの、恐ろしー脅し文句があちこちで見つかります。というわけで、怖くなって、高価な真空ポンプと真空ゲージ、それから、室外機への接続ホースを買いました。道具はなるべく買わずに済まそうと思ったのですが、仕方ないです。。。

(この時点で赤字・・・)

失敗したと思ったのは、購入手配をした直後にヤフオクでエアコン取り付け用工具のレンタル(格安)を見つけてしまったこと。こちらに気が付いていたら、迷わずレンタルしたことでしょう。

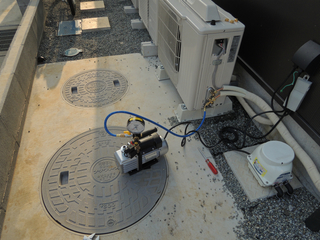

というわけで、高い真空ポンプ(もちろんお金がないので、売っているなかでは最安値のレンジの物を購入!)で真空引きをしました。

真空引きをした後、冷媒を配管に入れ、工事説明書に書かれている通り、リークテストをしたところ、配管に漏れを発見。再度、エアコンを運転して室外機に冷媒を回収した後、リークしているところのフレアをやり直しました。

リークは、真空引きの時にわかりそうなものですが、ポンプを止めて数分待っても気圧に変化がほとんど見られない程度の漏れだったようで、真空引きの時のテストで良しとせずにリークテストは絶対すべきですね。

リークテストは、石鹸水を使ってやりました。わずかな漏れで、泡が膨れていく様子が見えるので、簡単に漏れを検出できます。

また、リークしていたフレアなんですが、今回の場合は、自分が激安ツールで作ったフレアでなくて、フレア加工済みの配管キットの方のフレア部でした。締め方に問題があったのかもしれませんが、増し締めしても漏れはなくなりませんでしたので、配管キットをそのまま使う方もリークテストはさぼらずにしましょう。

そんなこんなでようやく取り付けが終わり、涼しい風が出るようになりました。

ところが、それで終わりにはなりません。

冷房をかけて、確かに気温は下がるのですが、蒸し蒸ししてあまり快適ではありません。

どうやら、倉庫は通気がよいので、外から湿気がどんどん入ってきてしまう様子。

除湿的な運転で使う方が良いのかもしれないのと、それから、倉庫の通気を止める必要があるかもしれません。倉庫の通気は土台と基礎の間に通気スペーサーが入っていることで確保されているもので、そこの部分に木の板でも張ればいいんですが・・・

まだ、もう少しやることはありますが、38℃とかにはならなくなったので良しとしましょう。