だいぶ前にmchf のキットを買って組み立てていることをこれに書いていたんですが、ケースに収めようと買った中華のケースが微妙な品物で収まらず、当時局免を切らしていたこともあり情熱が続かず放置してました。久しぶりに局免をおろしたので、このキットも完成させよう、と考えました。

それで今回は頑張って作って、ダミーロードを使った送信テスト、まではこぎつけました。

ケースへは、一度は入れてみようということで、無理やり入れてみました。4つのMOSFETやらレギュレーターをアルミケースに取り付けるのは、FETの放熱タブにM3ナットをはんだ付けする力業で解決。また、そのままではケースにLCDのゲタの高さ分だけ高くて収まらないなということで、思い切ってLCDをUI基板に直付けの暴挙までやりました。でもこれは大失敗。ここまでしても約2mm分収まらないということがわかり、これはもうこのケースに収めるのをあきらめて、ほかのケースを買いました(納品まち)。こちらにも収まらなかったらケースを自分で穴あけして作るかな。。。と思っています。

さて、一応形になって送信テストをしてみたんですが、20m バンドが4Wぐらいしか出ない。ハイバンドが軒並みほとんど出ない。という状況でした。いちおうこれを完成させたら移動用のリグとして使ってみたいと思っているので、送信ができる状態にして、各バンドのスプリアスをスペアナで計測して、JARDか何かで保証認定取って、局免許の第2送信機にしたいと思っているんです。が、まず、パワーが出ない。ので今それを直そうとしているところです。

40mや80mバンドではばっちりパワーが出ているので、これはLPFだな。ということで、一度無理やりケースに収めたmchfをバラシて、RF基板のLPFに、最近思いつきで買ったNanovna v2 をジャンク箱に転がっているBNCコネクターやSMAコネクターにバラ線をつないだ治具を使ってつなぎます。

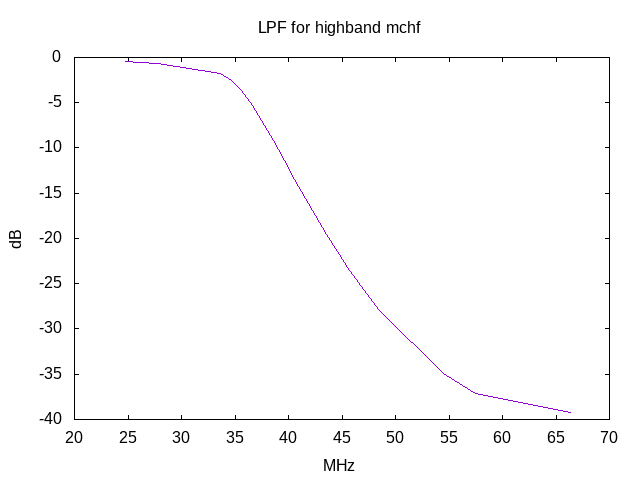

それで、パワーの全くでないハイバンド用のLPFを測定したところ、24.4MHzで-3dB 28MHzで-13dB 程度でした。パワー出るわけない。また、20mバンドも4Wしか出なかったのでこちらも測定してみたら、13.5MHz で-3dB 14MHzで-5dB程度。こちらもLPFの周波数が低すぎます。

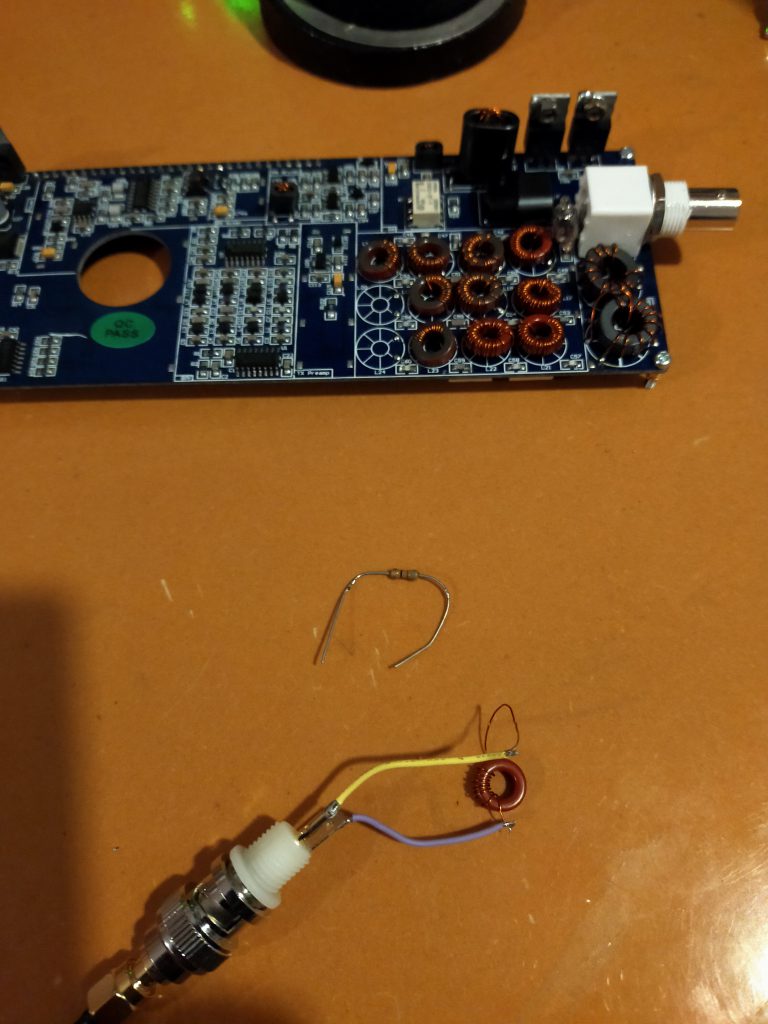

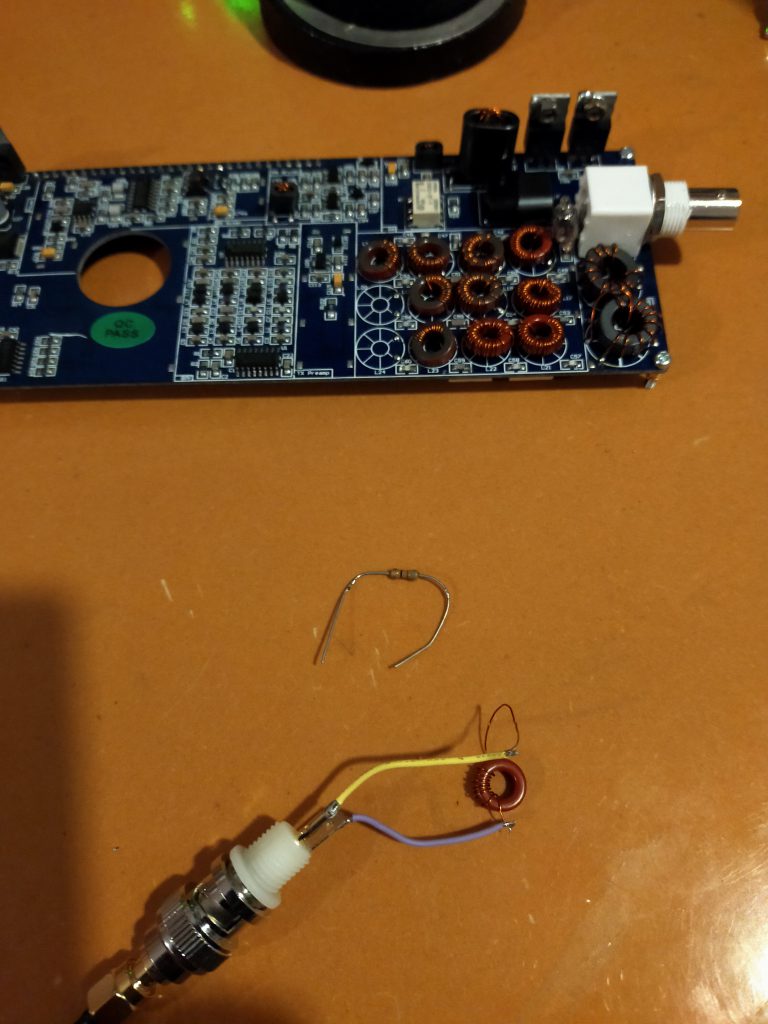

それで、LPFに使っている手巻きのトロイダルコアのインダクタンスを同じくNanovnaで測ります。

インダクタンスをNanovna v2で測定。

インダクタンスをNanovna v2で測定。

そうしたら、回路図に記載されているインダクタンスと全く違う値。ある意味原因がわかって安心しました。巻き数を減らしながらインダクタンスを測り、大体1Tで0.09uH程度ということで、ずいぶん1T当たりのインダクタンスが回路図と違うなあ。なんでやねん。。。

一通り、回路図の定数に近い値になるようにして一度組みなおすことにします。

MCHF rf board 51ohm for reference! and toroidal coil for LPF

MCHF rf board 51ohm for reference! and toroidal coil for LPF

一方、あまり緩いLPFだと高調波-60dBが通らないような気がしている。

そのあとは、近接のスプリアスもクリアできるのか?不安は尽きませんね。。。

それと、保証認定を通すのに1GHzまで測定データが必要そうなので、思い切って安めのスペアナ(RIGOL DSA815-TG)もe-bayでポチってしまいました(1年以内に校正証明、がなくても保証認定はとれそうなので・・・).スペアナを買ったので、40dBぐらい落とせる100W 50ohmのATTもポチる。

それから、mchfの免許を通すのに挫折しても春になったら移動運用はしてみたいので、IC-705もポチってしまう。という本末転倒な状況です。mchfはとりあえず第3送信機ってことで。