今年は夏休みに娘連れてあちこち行ってきました。

まず、乙女高原星空観望会に行きました。ここのところ、参加しても雨が降ったりとなかなか星空を拝めず、今回も雨でずっと鏡面の検査してたりかな?と思ってましたが、今回は夜半から晴れてきて、ペルセウス流星群と思しき流れ星をいくつか見ることができました。

今回はいつも使っている20cmのドブソニアンに上下微動をつけて持ってきたけど、微動機構と耳軸をクランプする方法に難あり。ドブソニアンで散開星団や球状星団、あとはアンドロメダ銀河などを眺めながら、並行してペルセウス座流星群の観測をしようと、この間買ったカメラをPCにつないで、全天の写真キャプチャをしてみた。写真撮影の方も、準備不足でピントを合わせ切ることができず、あんまりうまくいかなかったけど、一応流れ星が写っているのを下に。

天の川ってこんなに明るかったっけ?というのが今回の観望での印象。

左側が北天で、左下にペルセウス座が見えている。

娘も流星群を観望会に来た人たちと一緒に見て楽しかった様子。観望会で見ると、流星を見つけた人が声を出すので、見えた!見えない。。。で盛り上がれます。

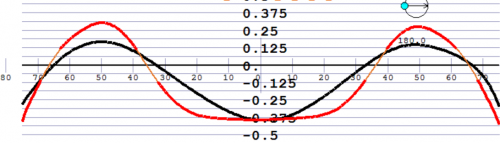

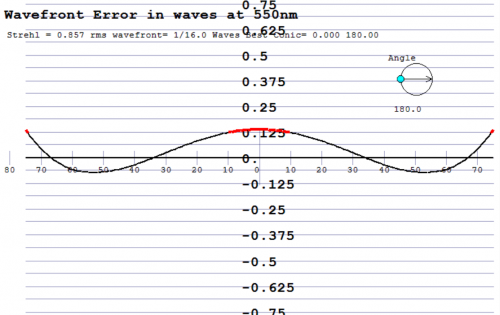

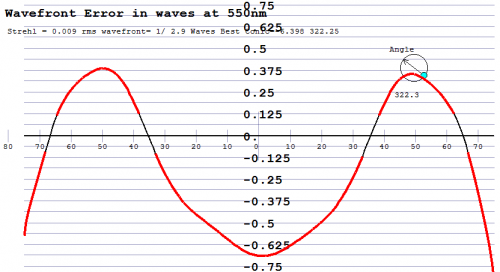

父は、さらに並行して研磨ワークショップで使っているフーコーテスターの部品を変更設計して、3Dプリントしたりしていたので、割と忙しく、娘はほぼ放置、独立にそれぞれ好きなことをやっているような感じ。

何やかやと、結局4時ころまで起きていて(11時過ぎから1時間ちょっと娘に起こされるまで寝たけど)、そのあと8時半まで爆睡。朝ごはんを頂き、道具の片付けをしたりして、あーもう少し逗留できたらな、なんて思いながら神戸方面の実家に向け出発。この時点で昼前だったので、神戸までの道のりが長いなーと不安に。

そうそう、今回は11日に神奈川県から観望会会場まで圏央道、中央道を勝沼まで走りましたが、渋滞ほぼ無し!どうも、通常の土日の高速割引の日程が9,10 日に前倒しされたための様子。道理で9日10日がいつもより夏休みっぽい車が多くて、通勤が大変だったんだと納得とともに、お盆の帰省シーズンをみんな前にずらしちゃったのねということで、料金の高い安いの影響は非常に大きいんだなということを再認識。