CNCルーターの基板切削で、買ったままほったらかしになっているAVRのマイコンを使ったロガーを作ってみようと思う。

基板設計は以前はEAGLEを使っていて、基板製作やさんにEAGLEのファイルそのまま送って製造してもらっていたり、自分でパターンマスクをプリンターに出力して感光基板に焼いたりしていたが、今回CNCを導入するので、ワークフローを再整備してみたい。

基板CADは、KiCADというのがいいかな。EAGLEからファイル変換もできるみたいだし。–> まだあまりうまくいっていない様子。kicad はlibrary はまあまあそろっているので、いいか。

ガーバーデータ-> Gコード。

python のスクリプトがある。

pygerber2gcode

python 2.7.5 とwxPython をインストールすることが必要。x86_64のをインストールする。

GコードになったらあとはUSBCNCボードに送り込んでCNCルーターを動かせばいいのだけど、Z軸の原点合わせや両面基板の位置合わせなど、少し小細工を覚えなければいけなさそう。

あとは、ドリルやらVカッターやらの刃物を確認しないと。

とりあえずメモ。

CNCルーター調達

試作工房の整備が先か、こちらが先かは謎ですが、CNCルーターを整備します。

電子基板の切削やら、アルミの穴あけ、切り出しなどに使うつもりです。

前から欲しかったのですが、高価で手が出ませんでした。

温水器の製作で、中華な通販(aliexpress)で時々物を買っているのですが、ふとCNCで検索するといろんなものが引っかかります。うぉー、こんなのもあるんだ!って感じで検索しまくりました。

激安3DプリンタやCO2レーザー彫刻機にも惹かれるものがありますが、いろんなところで似たような製品が販売されている、3040 というモデルのCNCルーターを購入しました。

正直、中華な激安ルーターといえども、趣味で手を出せるものの値段の限界に近いのと、半分ぐらい衝動買いな気がしますが、男の子なので、仕方がない(なんのこっちゃ)。

似たような製品を購入されている日本の方もいらっしゃるようですが、安いなりにいろいろ問題もあるようで、そのあたりのトラブルシューティングも含めての値段かな?と思って決断。

FEDEXでの配送にしたにも関わらず、それなりに時間がかかりましたが、届きました。

とりあえず、作業台にモノを並べてみただけ。

800W の水冷スピンドルと4軸制御(XYZに加えて回転軸)というモデルを選びました。

ごてごていろいろついていて、トラブルの巣に手を出してしまったような気もします。

(4軸なんていらないし、800Wのスピンドルはたぶんベースとのバランス悪い)

さて、組立てよっと。・・・マニュアルと、MACH3という制御ソフトがCDに入っているはずなのですが、読めません・・・・

梱包はそれなりにしっかりしていましたが。

このCNCの制御は、PCのパラレルポートをコントロールボックス(青い箱)につないで、PCではMACH3を動かしてやるようなのですが、我が家にはすでにデスクトップPCがありませんでした。

というわけで、5年前あたりの中古のデスクトップPCを購入したのですが、動かなまくりでくじけました。(動作確認して家に持って帰って1日動作させたら立ち上がらなくなるなんてどんだけ・・・)

中古PCを使うのはやめにして、ちゃんと動いているノートPCにUSB接続できるCNC制御基板を大枚はたいて調達しました。

Planet CNCのCNC USB CONTROLLER MK2/4というもの。

MACH3の代わりに制御ソフトが基板のメーカーから提供されています。

パッと見では、Emergency Stop の配線だけ何とかすればそのままDB25のケーブルをつなげば動きそうな感じ。

まあ、CNCに添付のCDに入っているはずのマニュアルがまだ読めていない状態なので、追々・・・

試作工房の整備

太陽熱温水器が実用に至った今、次のプロジェクトにかかります。

といっても、家の建築前に構想したことは、構想どおりではないもののおおむねやってしまっているので、ちょっと宙ぶらりんな感じです。

これまで、温水器の完成を急いでいたので、どのような形でもとにかく作業をすることが優先でした。そのため、作業工具などは、整理して収納していませんでした。これからは、何かするにしても、工具や素材を探すのに時間をかけてというのは、大変なので、環境整備をすることにしました。

我が家は、別棟の木造倉庫(ガルバリウム波板外装)を建てています。材料の保管やら、菜園の道具や収穫物の保管、セメントやら、割合雑多なもの、自転車などを収納するために使ってきました。引き渡しの時の写真が夢のように、今はとても散らかっています。

一方、この別棟倉庫があるおかげで、主屋の方は、割合すっきりと過ごせています。私は、がらくた好きなのですが、主屋には、置かないように気を付けています。

さて、この、今はもっぱら物置と化している倉庫を、試作工房として快適な空間にしていきたいと思います。理想は、設計・製作・評価が同じ部屋ででき、工具と材料も同じ部屋に整理されていてすぐに利用できるような感じ。

整理するためには、まず工具、材料とも棚が必要。一応木材は棚を作っていたのですが、工具や、部品を整理するには不向きで、そのために、これまで何かやろうとしたときには、道具の発掘、材料の発掘から始めるような感じでしたので、それをまず是正しようと思います。

棚は、壁にべニア板で作りこもうと思います。間柱に棚受けをこれも合板で作り、受けにべニア板を渡しただけのシンプルなもの。これなら材料費がほとんどかからないので、たくさん用意できそうです。

棚を作る前に、べニアで壁を張りました。

間柱に受けの木材をとめて、グラスウールを張ります。

壁を張ってしまうとアクセスがしにくくなるので、この機会にコンセントや保護管の増設をしました。

壁板は、下地用の12mmのべニア板を使いました。縦方向の切断は結構面倒なので、間柱の間の離隔を測っておいて、ホームセンターで切断してもらいます。(結構寸法がバラバラなので、それぞれ実測しておいた)。DIYなので、あとからやり直すことを考えて、釘ではなくコーススレッドでとめます。

筋交いのあるところ以外は、このように間柱も顕しにして、その間に5cm程度のニッチができるようにしました。このニッチを使って棚板をとめると便利。

コンセントは、工作機械を入れようと思うので、200V+アースや接地極つきの100Vを増設してみました。200Vは余計かもしれませんが・・・

同じようにひたすら壁を張ります。

ペーパーをかけてニスでも塗れば、見栄えも耐久性もよいのでしょうが、壁を張る作業で疲れ切ったので塗るかどうか謎。

一度外したものを含め、棚をつけまくります。

一番下の棚が、今回、家具作りで余ったシナ合板18mmで受けを取って、その上に壁を張るので余った12mmのべニア板を張って作った棚。

安定化電源のような重いものを載せてみたけど十分保持できているので、こんなもので大丈夫そう。

合板は接着剤を使っているせいか、薄くても結構強度でますね。素晴らしい。ネジを打っても割れにくいし、今後はこの方式でいこうっと。

すっきりさせるつもりが、すでに雑然としているような気が・・・まあ、きっと全部の棚ができた暁にはすっきり収納です!

別のところでは、壁掛け工具収納をいろいろ試す。

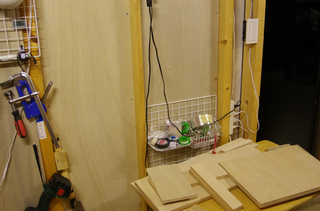

IKEAの台所用の壁掛け収納、S字フックや100円ショップの網収納などを組み合わせてみました。

IKEAのは結構良い。網はいらないような気がします。単に壁にコーススレッドを打ち付け、そこに引っかけても十分なようにも思える・・・

ちりとりとほうきは大型のS字フックを使って一緒に壁にかけておくと便利です。

別のところでは、パソコン棚と測定器棚を作ろうと思っているところ。板を切り出したところで時間切れ。また続きは来週・・・・

東電えらい

今日、夕方雷がすごかったです。

雷が鳴りだしたかと思うと、ズドンズドン落雷があったようで、我が家も停電がありました。

「あ、停電した」

ということで、非常用電源装置の出番だ!ってことで、切り替えスイッチを非常用に切り替えたんですが、切り替えて「あー、作ってよかったね」と話している間に、商用電源復旧です。その間数分間ぐらいですかね?

これって、落雷の影響で東電のどこかの施設に問題がでて、送電ルートを切り替えて復旧するまでが数分間ってことですかね?人の手を煩わせずとも復旧できるなんてなんて素晴らしいシステムなんだ。

我が家のシステムは、能書きは立派ですが、水漏れしたり、PCが止まったり、なかなかほったらかしで安定稼働というわけにはいきません。まあ、それを前提に楽しんでいるんですが、やっぱり、人からお金をいただいてサービスしているところのは信頼性が違うね。

なんて、思いました。

まあ、我が家は脱原発派・発送電分離派ですが、こうやって太陽光やら太陽熱で自分でエネルギー地産地消をやろうとするとなかなか大変なことだなあと思うところもあるので、責任もってちゃんと電力を供給する会社があるのも大事なことだと思います。

というわけで、我が家の太陽熱温水システムの稼働状況。

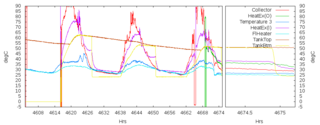

グラフは、見づらいですが、赤い線がCollector(集熱板)表面温度。

熱交換器の温度(HeatEx)、温水タンクの上端(TankTop) 下端(TankBtm)の温度などを示しています。

晴天時には、温水タンクは65℃程度まで上昇しています。

お風呂に湯を張ると、タンクの底から水が供給されるので、下端の温度は水道水の温度になりますが、上端は暖かいままです。暖かいお湯の方が軽いので、お湯と水がほとんど混じらずに維持されるようです。

連続4日ガスを給湯のために使用しなくて済んでいます。曇天でも前日の残り湯と曇天のなか温度上昇する分で、230リットル程度浴槽に適温の湯を供給することができています。

我が家はLPガスなので、この節約でどれくらいガス代が減るかな?たのしみ、たのしみ・・・

太陽熱温水器の大チョンボ

太陽熱温水器が出来上がった次の日の朝のことです。。。

朝、温水タンクを見ると、少し水漏れ。

「あれー?締め方が甘かったかな?」と水漏れしているところのホースバンド等2か所程度を増し締めしました。

その日はとても天気がよく、タンクの水温がよく上がります。。。

温度をリモートで見られるようにしてあるので、時々温度をチェックしていました。

すると、タンクの温度が50℃を超えたあたりで、突然、タンク底の温度が急低下!

あっという間に水道水の温度程度になってしまいました。明らかにこれは異常。ということで、タンクを見に行くと。。。

すごい勢いで水がタンクから溢れていて、周りの地面が「池!」になっていました。

あわてて、タンクの覆いを外して中を見ると、配管の一つが完全に外れてしまって、水道水がそこから、じゃんじゃか漏れていました。

あわてて、元栓を閉めて、配管をつなぎなおします。

「あー、配管の締め方が足りなかったのかな。。。」周りが水浸しになっちゃったよ。。。

そのあとは、問題も起こらず。夜は、半分ぐらい沸いたお湯でお風呂に入りました。

次の日、念のため、水道の元栓を止めて、配管が外れても、周りが池にならないようにしました。

ところが、同じような温度で同じように同じところの配管が外れて水漏れ!

何かがおかしい。。。。同じことが繰り返されるということは、何か根本的な原因があるということです。

考察。配管が外れたということは、タンクの中の圧力が高まっているということ。これは、水の温度が上がると膨張するから、当然。でも、圧力が高まった場合は、逃し弁が開いて圧を調節するはず。。。

逃し弁じゃないところが外れちゃったってことは、逃し弁が規定の圧力で働いていないのではないか?

と思って、逃し弁のマニュアルを見てみると、何か違和感が。。。

そう。逃し弁の使い方(向き)が反対!

向きが反対だと開く圧力がすごく大きくなってしまいます。当然、他のところの耐圧が低いところが先にぷしゅーってなってしまいます。理屈が通ります。

原因がわかったらすぐに対策。弁の取り付け方を変更して逆向きにしました。幸いにも追加の部品がなくても対応できました。

対策後3日経ちますが今のところ水漏れは再発していません。原因確定ですね。

ここの所毎日お日様がよく照っているので、連日タンクのお湯が65℃程度になっています。

300リットルの65℃のお湯が使い切れるわけもなく、シャワーを使わず湯船のガス代タダのお湯をふんだんに使って体を洗っていますが、大丈夫。

しかし、タンクの配管をしてから数か月の間トラブルを起こしていなかったのは、タンクの水の温度が変わらなかったからですね。幸いにも、タンクの配管に高い圧力に弱いところがあったので安全弁になっていましたが、全部配管がしっかりつながっていたらタンク本体を痛めてしまったところでした。

不幸中の幸いです。

DIYならではの、いろいろな失敗、失敗に学んで成長できているかな。。。