先週進捗を再開した太陽熱温水器の製作、集熱板を半分作りましたが、今日は、残りの半分を作りました。

左半分のアルミ板と銅管からなる集熱セクションを取り付けました。パイプの長さに計算違いがあったため、フィッティングのはんだ付けを現物合わせで長さを調整してからやり直しました。

また、2分岐と集合の部分はチーズを使っていますが、集熱板の裏に配管を出すのに、穴あけをしたりちょっとした手間のかかる作業があり、ここまで約2時間を要しました。

先週、日焼けしたのに、今日も日焼け止めを塗らずに作業をしてしまい、全く学習がない!

(作業を始めた時は曇り空だったのでOKかなと思ったけど、甘かった)

昼ごはんの前に、つや消し黒を塗りました。ぎりぎりこれだけの面積1.35m*4.2mの面積のアルミ板を塗るのに1缶の塗料(5m2分)で足りました。足りましたというか実際は微妙に足りないので、雑な塗り方なのは気にしない技術で対応。。。

ここまで作った時点で、水道をつないで、リークテストと温水を作って遊んでみました。

ちょっとした日差しで、触れないぐらいの熱さのお湯が出てくることが確認できたし、心配したリークも今のところなさそうなので、一応合格。

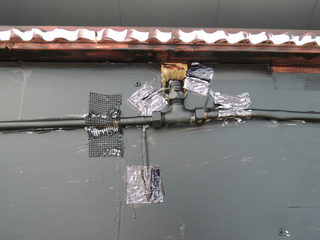

集熱制御に必要なのと、目で見ても確認したいので、温度計センサーをいくつか取り付けました。

水の入力部分の配管温度と出湯部の配管温度、それから、ポンプ制御に使う集熱板の温度。

取り付けは手抜きで、ブチルゴム付きのアルミテープでセンサーを貼り付けただけ。

もうちょっと真面目にやった方がいいかなとも思いますが、問題起こったらまた直せばいいので、とりあえずこれで。

集熱板は、ポリカの波板をかぶせますが、1.35mのスパンをそのまま波板をかぶせると、温度変化で、ポリカの波板が激しくたわんで見栄えが悪いので、半分のところに台座の木材を置きました。

この木材があるとかなり集熱板の面積がけられて損をするのですが、仕方がない。

これで波板をかぶせると、しばらく手を入れないと思いますので、木部を手持ちのガーデンカラー(ワインレッド)で塗装しておきました。超手抜きの2回塗りです。2回の塗装の間30分ほどしか置かなかったので、2回塗りとは言えないかも。

ポリカの波板を釘で留めて、その上にガルバで作った水切りをかぶせて集熱板の部分は一応完成。

明日以降時間が空いたときに、温水タンクの間の配管をつないでテストをしようと思います。

集熱板の製作(再開)

太陽熱温水器の製作、結構のんびりやっています。5月から、ここ1か月程度仕事が忙しかったので殆ど放置。アルミ板を曲げたり、なまし銅管を曲げたりして、そのまま倉庫で放置状態でした。

このまま夏が過ぎて冬が来るまで実用に持っていかないというのもなんなので、不良資産化しないよう、製作を少しでも進めることにしました。

放置状態になっていたのは、製作の難しいポイントだからってのもあります。半端に製作すると、失敗につながるので、ここからは段取りをしっかりやっていく必要がありそうなので。

製作再開で、まず、曲げた銅管にフィッティング(G1/2)をはんだ付けで取り付けます。

まだへたくそですが、トーチを使ったはんだ付け、少しは慣れました。

フィッティングをつけたので、配管のリークテストを水道をつないでやってみました。

手持ちの道具で水道ホースをつなぎました。一応合格。

アルミ板と銅管を組み合わせて、集熱パネルにコーススレッドで留めつけていきました。

ここ結構難しくって、まず、アルミ板と銅管を組み合わせたユニットをつくり、それの全体を集熱パネルの合板に留めました。

隅々までアルミ板を切り張りして、銅パイプに熱的に結合できるよう、少し重ね合わせつつ貼り付けました。天気が良かったので、作業が過酷です。なにせ、アルミ板で反射した太陽の光を受けると、マジで熱いです。焼けちゃいます。

今回全体の作業を終わらせるには時間が足りないと思いましたので、半分だけ作ることにして、アルミ板を貼り付けたところ。

アルミ板をそのままにしていると、反射光でまぶしくてたまらないので、すかさずつや消し黒(油性)を塗ります。これで集熱、アツアツパネルになります。もう、日光が当たっていると熱くて触れません。

パネルの温度を測ろうと思ったのだけど、温度計が見つからない・・・とりあえず、触れないぐらい熱くはなっていることを手で「触って」確認しました。

雨が明日以降また降ると思われるので、またポリカ波板とガルバの水切りをかぶせて雨じまいしておきます。残り半分をやるときは、雨が降らなさそうな日(でも曇りがいいな・・・)を見つけて、この波板とガルバをまた外して残りをやります。

基本的に週末しか作業ができないのと、雨だと作業ができませんので、この梅雨の中作業が進むかはわかりませんが次回には、集熱部分を完成させて、集熱の循環をさせてみたいです。

ジャガイモ収穫、ハーブ収穫など

建築設計事務所施主のブログカテゴリに人気のないこの家庭菜園ネタ。

まあ、菜園の歳時記替わりなので、しょうがないかな。

今日、ジャガイモの収穫をしました。

今年は出来が非常に悪い。ジャガイモの花が咲いたか記憶がないぐらいのうちに、しおれてしまって、これは病気なのか?土づくりも適当だったし、種イモの干し方も問題があったかもしれない。さらには、連作障害がでたのかなあ。。。

ともかく、小粒のイモばかり。それなりの大きさのイモは、数える程度しかなく、収穫かごに半分程度の収穫は、全然ダメと言ってもいいぐらいでした。

ここから何を反省すればいいのか?・・・ビギナーから一歩成長するにはここで何を学ぶかだと思うのだけど・・・

しばらく前に種まきした枝豆、オクラ、ホウレンソウは今のところ順調。例によってホウレンソウの種をまきすぎたので間引きました。

これは枝豆。

庭の方は、ここ最近は降雨もあったせいかそれなりに元気で、ブドウは、キャンベルの実付きはあまり良くないけど膨らんできました。巨峰は今年は実付きはなしの様子だけど、キャンベルの葉っぱの上に巨峰の蔓が延びてきて空中戦をしてしまってます。

これはキャンベルの様子。

ブルーベリーはもう少しかな。

妻は、ハーブを少し収穫しました。乾燥してハーブティーやポプリにするそうです。

レモンバーム、スペアミント、カモミール、ラベンダーを収穫したところ。

ジャガイモの跡地は、来週耕しますが、ちょうど植え付けにいいタイミングのものが思いつかないです。

博物館へ行く

娘に化石やら、石やらを出張の帰りなどにお土産にして渡していたら、少し興味が出てきたようで、

「石がみられる博物館あるけど、行く?」と今日誘ったところ、「いくいく」ってことで、父の日記念で、娘を博物館に連れて行ってきました。

妻は、今日お仕事だったので、二人で。

行ったのは、

神奈川県立生命の星・地球博物館です。

子供は無料!大人は510円です。

ここは、石や生物の標本が充実しているのが特徴の博物館で、

最初に、隕石がたくさんお出迎え(地球が太陽系で生まれ。。。)

岩石、鉱石の素晴らしい標本群が次に展示(岩石の世界が出来上がり。。。)

化石の標本がいっぱい(アンモナイト、その他その他・・・)(そこに生物が生まれ、進化がはじまる)

昆虫の標本、動物のはく製も、きれいに展示してあります。

3階の環境の展示は、ちょっとわかりにくいかなと思いますが、1階の標本を眺めるだけで訪れる価値があると思います。

2階には、図書館もあり、地球や生物の関係の本を読むことができます。

娘も、見かけた生物の本(展示物と関係がある本が置いてあるので興味がわいたのかな?)をじっくり読んでいました。

私は、ここの博物館と隣接の温泉地学研究所の刊行した本をいくつか手に取って眺めました。

神奈川の地質・生物の展示も充実しているので、地元のことがわかってなかなか楽しいです。

1Fには、お土産屋さんもありますが、私は、本をいくつか買いました。

地元の地質史の勉強、ってことで、有隣新書の「貝が語る縄文海進」、「南の海から来た丹沢」、と、博物館編集の神奈川の自然図鑑「岩石・鉱物・地層」というのを買いました。

どれも、ビジュアルも丁寧に作ってあってよい本と思います。

家から30分程度で来られるので、また石を見たくなったら来ようと思います。

恵みの雨と芽吹き

先週土曜日に蒔いた枝豆、オクラ、ほうれん草の種が、昨日、一昨日の雨でばしばし芽吹きました。芽吹きまで1週間ですね。

枝豆ストリート、全発芽。

ジャガイモももう収穫しないといけないですが、今日は雨ふりだったので、土をどけるのがめんどくさく、収穫は来週まで延期。

先日収穫した玉ねぎは、太陽熱温水器の架台を利用して干していましたが、雨で少し濡れるようなので、まとめて倉庫に移しました。倉庫に移してつるしていますが、扇風機で風を3時間ほどあてて少し濡れたのを慌てて乾かしました。

鈴なりー。

庭の草木も、恵みの雨を受けて息を吹き返した感じです。

ハーブも元気。タイムなんて、はびこりまくり。。。

同時に、雑草も芽吹いてきたのでできるだけ早期除去を心がけます。