先週進捗を再開した太陽熱温水器の製作、集熱板を半分作りましたが、今日は、残りの半分を作りました。

左半分のアルミ板と銅管からなる集熱セクションを取り付けました。パイプの長さに計算違いがあったため、フィッティングのはんだ付けを現物合わせで長さを調整してからやり直しました。

また、2分岐と集合の部分はチーズを使っていますが、集熱板の裏に配管を出すのに、穴あけをしたりちょっとした手間のかかる作業があり、ここまで約2時間を要しました。

先週、日焼けしたのに、今日も日焼け止めを塗らずに作業をしてしまい、全く学習がない!

(作業を始めた時は曇り空だったのでOKかなと思ったけど、甘かった)

昼ごはんの前に、つや消し黒を塗りました。ぎりぎりこれだけの面積1.35m*4.2mの面積のアルミ板を塗るのに1缶の塗料(5m2分)で足りました。足りましたというか実際は微妙に足りないので、雑な塗り方なのは気にしない技術で対応。。。

ここまで作った時点で、水道をつないで、リークテストと温水を作って遊んでみました。

ちょっとした日差しで、触れないぐらいの熱さのお湯が出てくることが確認できたし、心配したリークも今のところなさそうなので、一応合格。

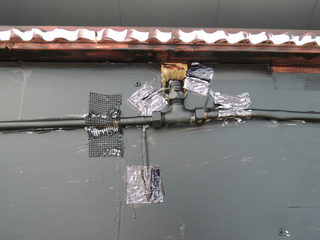

集熱制御に必要なのと、目で見ても確認したいので、温度計センサーをいくつか取り付けました。

水の入力部分の配管温度と出湯部の配管温度、それから、ポンプ制御に使う集熱板の温度。

取り付けは手抜きで、ブチルゴム付きのアルミテープでセンサーを貼り付けただけ。

もうちょっと真面目にやった方がいいかなとも思いますが、問題起こったらまた直せばいいので、とりあえずこれで。

集熱板は、ポリカの波板をかぶせますが、1.35mのスパンをそのまま波板をかぶせると、温度変化で、ポリカの波板が激しくたわんで見栄えが悪いので、半分のところに台座の木材を置きました。

この木材があるとかなり集熱板の面積がけられて損をするのですが、仕方がない。

これで波板をかぶせると、しばらく手を入れないと思いますので、木部を手持ちのガーデンカラー(ワインレッド)で塗装しておきました。超手抜きの2回塗りです。2回の塗装の間30分ほどしか置かなかったので、2回塗りとは言えないかも。

ポリカの波板を釘で留めて、その上にガルバで作った水切りをかぶせて集熱板の部分は一応完成。

明日以降時間が空いたときに、温水タンクの間の配管をつないでテストをしようと思います。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録