だんだんと秋も深まり、暖房が欲しい季節がやってきました。

まだ我が家の太陽熱温水器はできていません。

我が家は早くも床暖房を使い始めましたが、プロパンガスの値段が心配です。。。

一刻も早く太陽熱で床暖房をアシスト、ガス代の削減をする必要性を感じます。

今のところ温水タンクをコンクリ基礎をうって、据え付けているだけです。

今日は太陽熱を受ける集熱板を取り付ける架台の製作にかかりました。

架台は、単管パイプを金物で組んで作ります。

幅6m程度の架台を庭に作り、集熱板を組み付けようと思っています。

また、製作する太陽熱温水システムは、ポンプなどの動力を、非常用電源装置として使っているバッテリーからとろうと思っていますが、非常用電源装置の蓄電池を太陽電池パネルで行うつもりで、その太陽電池パネルも当座この架台に据え付けるつもりです。

単管パイプは本当は6mのを購入したかったのですが、運搬の手段がなく、4mものを購入してつないで使います。4mのパイプを7本、1mのパイプを8本、それから、多量の単管パイプ金物(自在、直交、垂木用)、それから、パイプのキャップを購入しました。さすがにFITに4mのパイプは乗らないので、ホームセンターで軽トラを借りて運びました。

また、足場管が乗る基礎が必要ですが、これは重量コンクリブロックの穴に単管を差し込んでモルタルで埋めて使うことにしました。

今日はとりあえず、買い出しが午前中いっぱいかかってしまったので、午後に、基礎が入る穴を掘り、コンクリを練って穴に入れ、そこにブロックを置いて、大体の場所を測って位置を決め、水平を取っておきました。

単管パイプはパイプカッターで切断したりしてみたのですが、あまりに大変なので今度からはディスクサンダーで切るかも。

他には、温水器コントローラーを非常用電源装置にどう組み込むか、床暖房の熱源をどのようにアシストするかなどの検討などをしたら、一日おわってしまいました。

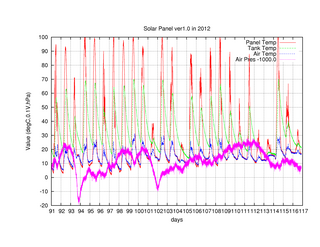

6月データ

温水器プロトタイプはとりあえずそのままです。

耐久性試験という感じです。

集熱板に雨避けなどかぶせていないのですが、集熱板の木の部分で雨や雑草の湿気にあたりっぱなしのところは灰色になってきました。やはりトタンかGL鋼板を使って雨が木の部分に直接かからないようにすることと、地面から木の部分を少しでも立ち上げることは必要そうです。また、ポリカーボネート板の継ぎ目をめんどうなのでガムテープで処理していましたが、そのような手抜きは、やはりNGではがれていました。本番のは、アルミアングルとか耐候性のあるものでjointすることが必要。など、さまざまな反省点が得られました(あくまでポジティブシンキング)。

コントローラーはちゃんと動作しており、データもSDカードに何も世話をせずともしっかりたまっていますが、コントローラーを動かしている鉛蓄電池の充電制御を当初失敗したため(不適切な充電閾電圧)、蓄電池がへたってしまっているようです。引っ越しの時にこの電池は捨てようと思います。

引っ越しの時このプロトタイプも引っ越しする必要がありますが、めんどくさいなー。

とりあえず6月1か月分のデータ。

台風が今月きましたが、当地では、気圧が980hPa程度まで下がったようです。

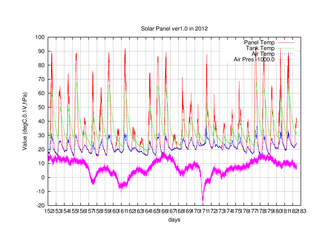

5月のデータ

太陽熱温水器忘れ去られているような感じですが、これ以上今の家で製作をしてしまうと、引っ越しが大変になるので我慢しています。

相変わらず動かしているものは同じ状態で稼働を続けています。

もう、気温もずいぶん上がってきて、水温は温水器で70℃前後まで上昇して朝に冷えて30℃まで下がるを繰り返しています。保温の改善は相変わらずしていないので、ちっとも面白くもないですが。

新居の方では、風呂桶に温水器の水を直接供給できるようにしたり、建物の南と北を塩ビのカラ配管を建物の中心に通して、温水器の温水配管を最短距離で接続できるようにしたり、温水器のコントローラーのための電源を通せるようにしたりなど準備は工務店と一緒に進めています。

新居にこれを移設したら、実用モードに移すことと、このデータプロットがそれなりに面白い(気圧・気温変化など、まあ、これは小さな気象観測所ですね)ので、毎日データを自宅のサーバーで自動的にプロットして眺められるようにしてみたいと思っております。

太陽熱温水システムの計画

相変わらず太陽熱温水システムの計画の段階ですが、現在の考え。忘れないうちにメモしておく。

不凍液を循環させ、熱交換器で蓄熱漕(300l)からの冷水を温め、蓄熱漕にためておき、給湯器へ温水を供給する。給湯器へは、ミキシングバルブを使って接続して、高温水を給湯器に入れないようにするが、お湯張りを直結でできるようにも検討する。

熱交換器は、2重銅管の周りに銅管を巻き付けたタイプ。巻き付ける銅管は、蓄熱漕側。蓄熱漕側を巻き付ける銅管にするのは、不凍液と蓄熱漕の上水が混じる危険を避けるため。2重銅管の外側の管は、集熱板に接続されていて、不凍液が循環するところ。2重銅管の内側は、通水することで、追加の蓄熱漕(常圧)に熱を廻すことができるようになっている。

水の循環はポンプの能力から10l/min程度。これを前提に熱交換器の能力を計算する。

集熱板は10m2程度作るつもりだが、交換熱量の計算をラフにしたところ、熱交換器で交換しきれない恐れがあるので、熱交換器をパラに接続することで容量の調整ができるようにしておく。

熱交換器を試作して、その能力を温度計を使って測定してその後の調整に役立てる。

床暖房の熱源にどのような系統で熱を供給するかはまだ十分に検討できていない。

ためしに貼ってみます。

![]()

にほんブログ村

太陽熱温水器プロトタイプデータ

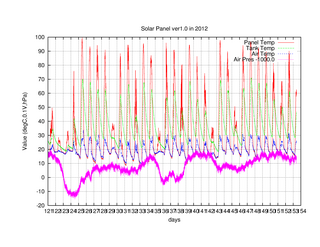

4月に入ってかなり気温が上がってきました。もう、朝晩が冷え込むということもないようです。

しばらく、ただただ動かしていましたが、データを久しぶりに回収します。ポンプをお風呂ポンプからソーラー用のDCポンプに切り替えて動かしてからは、特に何もやっていないので、ただデータがたまっているだけです。

タンクの断熱もちゃんととってはいないため、ただただ昼にお湯が沸いて夜にじわじわ冷めるが繰り返されているだけ。

家の工事の方が始まったため、こちらはお留守になっている感じなのです。

集熱板の改良をしてその効率向上を見たいのですが、家が落ち着いてから(=引っ越してから?)になりそうな予感。

集めたデータを見ると、嵐がやってきた時が気圧の変化と集熱量の減少(とはいえ少しはお湯になっているので驚き)ではっきり見えるので面白いです。平均気温もゆっくりとですが、上昇しています。