太陽熱温水器が実用に至った今、次のプロジェクトにかかります。

といっても、家の建築前に構想したことは、構想どおりではないもののおおむねやってしまっているので、ちょっと宙ぶらりんな感じです。

これまで、温水器の完成を急いでいたので、どのような形でもとにかく作業をすることが優先でした。そのため、作業工具などは、整理して収納していませんでした。これからは、何かするにしても、工具や素材を探すのに時間をかけてというのは、大変なので、環境整備をすることにしました。

我が家は、別棟の木造倉庫(ガルバリウム波板外装)を建てています。材料の保管やら、菜園の道具や収穫物の保管、セメントやら、割合雑多なもの、自転車などを収納するために使ってきました。引き渡しの時の写真が夢のように、今はとても散らかっています。

一方、この別棟倉庫があるおかげで、主屋の方は、割合すっきりと過ごせています。私は、がらくた好きなのですが、主屋には、置かないように気を付けています。

さて、この、今はもっぱら物置と化している倉庫を、試作工房として快適な空間にしていきたいと思います。理想は、設計・製作・評価が同じ部屋ででき、工具と材料も同じ部屋に整理されていてすぐに利用できるような感じ。

整理するためには、まず工具、材料とも棚が必要。一応木材は棚を作っていたのですが、工具や、部品を整理するには不向きで、そのために、これまで何かやろうとしたときには、道具の発掘、材料の発掘から始めるような感じでしたので、それをまず是正しようと思います。

棚は、壁にべニア板で作りこもうと思います。間柱に棚受けをこれも合板で作り、受けにべニア板を渡しただけのシンプルなもの。これなら材料費がほとんどかからないので、たくさん用意できそうです。

棚を作る前に、べニアで壁を張りました。

間柱に受けの木材をとめて、グラスウールを張ります。

壁を張ってしまうとアクセスがしにくくなるので、この機会にコンセントや保護管の増設をしました。

壁板は、下地用の12mmのべニア板を使いました。縦方向の切断は結構面倒なので、間柱の間の離隔を測っておいて、ホームセンターで切断してもらいます。(結構寸法がバラバラなので、それぞれ実測しておいた)。DIYなので、あとからやり直すことを考えて、釘ではなくコーススレッドでとめます。

筋交いのあるところ以外は、このように間柱も顕しにして、その間に5cm程度のニッチができるようにしました。このニッチを使って棚板をとめると便利。

コンセントは、工作機械を入れようと思うので、200V+アースや接地極つきの100Vを増設してみました。200Vは余計かもしれませんが・・・

同じようにひたすら壁を張ります。

ペーパーをかけてニスでも塗れば、見栄えも耐久性もよいのでしょうが、壁を張る作業で疲れ切ったので塗るかどうか謎。

一度外したものを含め、棚をつけまくります。

一番下の棚が、今回、家具作りで余ったシナ合板18mmで受けを取って、その上に壁を張るので余った12mmのべニア板を張って作った棚。

安定化電源のような重いものを載せてみたけど十分保持できているので、こんなもので大丈夫そう。

合板は接着剤を使っているせいか、薄くても結構強度でますね。素晴らしい。ネジを打っても割れにくいし、今後はこの方式でいこうっと。

すっきりさせるつもりが、すでに雑然としているような気が・・・まあ、きっと全部の棚ができた暁にはすっきり収納です!

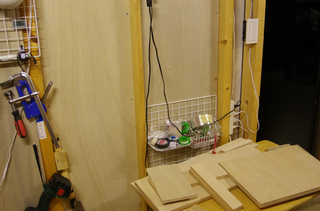

別のところでは、壁掛け工具収納をいろいろ試す。

IKEAの台所用の壁掛け収納、S字フックや100円ショップの網収納などを組み合わせてみました。

IKEAのは結構良い。網はいらないような気がします。単に壁にコーススレッドを打ち付け、そこに引っかけても十分なようにも思える・・・

ちりとりとほうきは大型のS字フックを使って一緒に壁にかけておくと便利です。

別のところでは、パソコン棚と測定器棚を作ろうと思っているところ。板を切り出したところで時間切れ。また続きは来週・・・・

ウッドデッキ洗浄

ウッドデッキはみなさんどうメンテされているのでしょうか?

我が家は、リビングと洗濯室に面したところに2.7m*2.7mの大きさのウッドデッキがしつらえてあります。

普段は、洗濯物干しに大活躍ですが、たまに夜寝っ転がって星を見るととてもいい気持になります。

建築からまだ1年はたっていませんが、ウッドデッキがだいぶ濃い灰色になってきました。

ウッドデッキは、セランガンバツを使っていて、無塗装なので、茶色い木のアクが抜けて、黒いほこりや汚れがしみこんでいくのでしょうね。乾いていると、灰色のデッキなのですが、雨が降ると、黒く見えます。

今日、ふと、「これって、洗えるのかなあ?」と思って試してみました。水兵さんって船の甲板をデッキブラシで、洗っているイメージがありますよね。それを真似てみました。

いきなり全面洗うのはためらわれたので、一部分だけやってみました。洗剤をいろいろ変えて、楽に掃除ができるのを調べてみました。

洗剤は、娘の上履きを洗うのに使っている専用洗剤と、バスマジックリンです。どちらも、目に入ったので使っただけ。

結果:

隅っこの木の地の色が出ているのが、上履き洗剤。

真ん中らへんの、少し色が薄くなっているのが、バスマジックリン。

というわけで、上履き洗剤最強です(2つしか試してないけど)少しこするとみるみるうちに、汚れた泡が出てきました。

洗剤を使わないと、落ちません。

パッと見、デッキの表面もあまり痛んでいないようなので、1年に一度程度リフレッシュしてみてもいいかな?と思っています。

ウッドデッキには、カッコ悪いのですが、普段は、布団干しを取り付けて、洗濯室から、3歩歩いたところに物干しをしています。

布団干しの足には、風で飛ばないようにフックの細工をしていますが、これは父が作ってくれました。

かなり便利です。

庭木増設

来週は法事なので、今週は家のことを進めます。

太陽熱温水の温水タンクは、サーミスターにコンデンサ(47uF 25V)を取り付けて温度測定のノイズを減らす対策をし(これは大きな効果があった)、熱交換器の効率を測定しようとポンプの電源を投入してみましたが、ポンプはウーンってうなるものの、温水が流れている気配がありません。フローセンサーも反応していないし、時々ポンプが異常を察知したのか、停止してしまいます。いろいろ試したのですが、配管を完全に繋いだ状態ではポンプがうまく作動していません。これは、もう少し悩んでみます。

というわけで、温水関係は少し頭を冷やすことにして、庭木を増やすことにしました。

買い出しはいつもの相模原の緑化センター。

ぶらぶら庭木を物色しながら中を散歩。今日は、アオハダがいっぱい植わっていました。株立ちのアオハダは庭木に人気なのでしょうか?同じアオでもアオダモが植わっていない。アオダモを買いたかったのになー。

売っていないものは仕方がないので、今日は、他のをいろいろと購入。

ソヨゴ。葉っぱの色が好きです。これは、隣家との間の並木の一つにしようと思います。常緑なので、落ち葉で迷惑をかけずに済む?3800円

果樹、リンゴ。リンゴは2本植えないと実がならないと聞いたけどホント?1本購入。これは東側の並木の一本に。4000円。

もう一本果樹。あんず。庭の南側に植えます。乾燥にも強いようなので。4000円ぐらいだったかなあ。いろいろ見て値段を覚えてない。

果樹、ブドウ。キャンベルを500円で購入。本当はピノ・ノワールとかがいいんだけど。。。ただ、根っこが弱弱しいので、ちゃんと根付く気がしません。ブラックベリーとか、モッコウバラを妻が生垣にしようとしているのですが、それと競う形で、庭の端に生垣になるように植えます。

白い花が咲いている低木(白ヤマブキ)をカツラの手前の芝生の端っこに植えます。これも大した値段しなかったと思う。けど値段忘れた。

もう一つ、モミジを1本買いました。名前もう忘れた。。。あとでまた調べよう。

爪紅(つまべに)モミジでした。緑の葉の端っこが紅で爪紅なんでしょうね。とってもきれいなモミジです。

緑化センターからの帰りは、この間開通した圏央道を相模原で乗って厚木インターで降りてみましたが、10分足らずで到着。家までの時間を考えてもセンターから30分程度と、かなりスムーズですね。片道割引があっても500円はちょっと高い気がしますが、たまには圏央道使うかも。

さて、

これだけの本数になると植えるのがなかなか大変ですが、慣れてきたので段取りもスムーズで無事日没までに植え終わりました。それなりの高さがある庭木ですと、添え木をする必要がありますので、杭を1本の庭木に2本ずつ買っておき、手元の角材で門型の添え木を作って庭木を麻ひもで結んで保護してあります。

・・・

というわけで、今日も風呂あがりのビールが旨い。庭仕事の後、お風呂に入って、これから、夕食にします。今日はホットプレートでステーキを焼いたり焼肉を食べながらビールを飲むつもりです。

焼肉に使うサンチュレタスを菜園で作っているのですが、結構増えていて、半分ほど収穫したら十分でした。

お疲れー。とっても今日は解放感。

温水タンク、熱交換器とセンサー配線

温水タンクの水を温めるのに、温水タンクの周りに巻き付けた銅管に集熱板からのお湯を通してあっためる構想ではありますが、銅管巻き付けてみたら、イマイチ感が高く、並行して、熱交換器を使った加熱ができるようにすることにしました。

熱交換器の1次側2次側それぞれにDCポンプと流量センサーを取り付けて、集熱板からお湯を得た時は、1次側2次側それぞれのポンプを回して、熱交換を効率よくする計画です。熱交換の効率を調べてみたいので、熱の1次側、2次側の収支を熱量=体積*温度差で計算できるように流量センサーをつけました。あとは熱交換器の入口出口それぞれに温度センサーをつければ熱の収支が計測できるはず。

とりあえず、2次側(温水タンク側)の配管をつなぎ、水が漏らないことだけ確認しておきました。

流量センサーやもとから温水タンクに取り付けられていたサーミスター温度センサー、それから、ポンプと、電気仕掛けのものをコントローラーに配線する必要があります。

コントローラーは非常用電源装置の倉庫内に入っていますので温水タンクからそこまでPF管を這わせて、その中にポンプ用配線とセンサー用配線を通しました。

配線をPF管に通すのを娘が手伝ってくれました。ありがとう。

通線ワイヤーは持っていませんが、農業用のロッド(しなやかに曲がる)を持っていますのでそれをビニールテープでつなげて通線ワイヤーの代わりに使いました。

テキトーに配線。

コントローラーのプログラムを書き換えて、温水タンクのサーミスターの抵抗値を読めるようにしてみましたが、ノイズが多いのかうまく行きません。チェックもせずいきなり線をつないだのがNGだったかな。

テスターで測ってからコントローラーにつなげばよかった。

おいおい直していきます。

温水タンクに最初からついていたサーミスターの抵抗特性なども資料がないので、再利用するにはタンクにお湯を入れたりして調べないといけないです。なんか、センサー再利用をやめて、手持ちのセンサーをタンクに貼った方が早いようなきもします。とにかく今度の週末、よく考えてみることにします。

まあ、手持ちのセンサーを追加で貼るにしても、温水タンクの保温性能も測りたいので、温水タンクの配管をちょっといじくって、温水タンクに給湯器のお湯を入れられるようにしてみようかな。(お湯をためて、外気温とタンクの温度を測ると冷めるまでの時間でタンクの保温性能がわかり、また温度センサーの校正もできるかな)。

あれやこれやと考えているところ。

庭の芝張り、石畳づくり(2)

夜、考えながら作戦を練り直す。

砂だけではやはり御影石の固定がやや心もとない。やっぱり、またバサモルを使うか。。。ということで、次の日の朝、400kgの御影石をいっぺん剥がし、砂に上からテキトーにセメントを撒きます。撒いた後で現場で適当に混ぜてバサモルを作りました。

今度は気合を入れて水平どり、レベル合わせをしながら御影石を置いていきました。かなーり疲れましたが、何とか置き終わる。

踏み石も、土を掘って、砕石、砂利をおき、水糸を張って御影石の位置合わせをしておきますが、こちらもちゃんと固定をしたかったので、おもむろにモルタルを練りました。モルタルを砂利の上に置き、レベル合わせをして、御影石を固定しました。

モルタルを練りすぎて大量に余ったので、御影石の目地に詰めてみる。。。

でも、素人仕事で、しかも、目地からはみ出したセメントがやな感じで固まってしまったらやだなーと思って、水で洗ってしまいました。当然、目地のモルタルはただの砂になってしまいました。無駄仕事だ。。。

それでも余ったモルタルは、ペットボトルの空き瓶の中に詰めて、ブロックを作って消化しました。

さて、何とか石畳を作ったので、芝を張る作業に戻ります。

芝を張るところをもう一度トンボで均しました。ほんの少しだけ水勾配を取って、庭の周囲に水が流れていくようにしてみました。

石畳を作るために掘ったところに、忘れずに土を戻して平面を作りました。

そのあと、土を踏み固めて、いよいよ芝張りです。

多めに目地を取って張っていきます。

芝は、最初勝手な計算をして14束買いましたが、全然足りず、さらに買い出しをしに行く羽目になりました。最初に購入した店の在庫がなくなってしまい、他の店にも行ったので時間が足りずに大変です。

ちゃんと計算をしましょうね。

結局、芝は計29束を購入。 一束350円ぐらいですから、1万円ぐらいで済みました。

計算上0.9m2*29=26平米張れることになりますが、密に途中から張ったので、張った面積は22平米くらいでしょうか。

芝の目土は16リットルの袋を10袋買いました。これも使い切りました。

芝は、最終的にはあまりそうになったので、後半、目地張りから密はりに変更。全部使い切って張りました。

そのあと、芝の目土を目地や隅っこなどに撒き、箒や靴で広げて均しました。

出来上がりはこんな感じ。

駐車場の階段を上がるところから。

駐車場から。

庭の途中から。ウッドデッキの前の石畳が見えるでしょうか?

庭の反対側のエントランス側から。

最後に水を撒いて、芝が下の土になじむことを祈りました。今晩、ちょっと気温が下がりそうなので、遅霜ならないといいけどなあ。。。お願い!

これからしばらくの間、朝、水やりが必要そうですが、芝がたっぷり水を吸い込んでくれますので、水やりの水の費用が結構掛かりそう。。。

2日間のプロジェクトでした。かなーり疲れましたが、何とか完成まで行ったので、充実感も高いです。

日焼け止めもつけずに作業をしたので、とっても日焼けしました。