昨年から乙女高原の観望会で15cmの反射望遠鏡の鏡面を磨いています。月に1日程度の観望会の一環なので、非常にゆっくりとした進捗ですが、何とか昨年11月の観望会の時にセリウム磨きまで到達しましたが、残念ながらそこで時間切れ、観望会は12月~3月は冬季のためお休みです。

その間家で「自習」しようと思って道具を持って帰ってきたんですが、なかなか進められていませんね。

まず、鏡面を調整するのに、鏡面が理想の放物面からどの程度ずれているのか検査する必要がありますが、その道具がありません。

というわけで、12月から、鏡面検査のための道具(フーコーテスター)を作ってました。

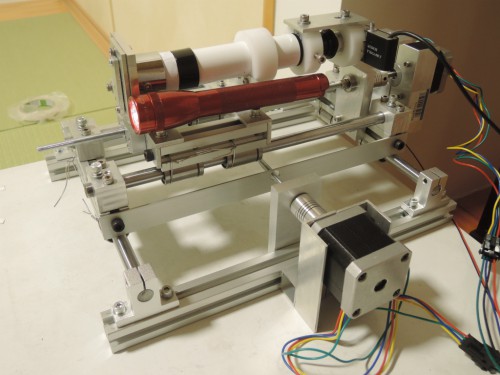

ようやく、フーコーテスターが一応形になって検査ができるようになりました。

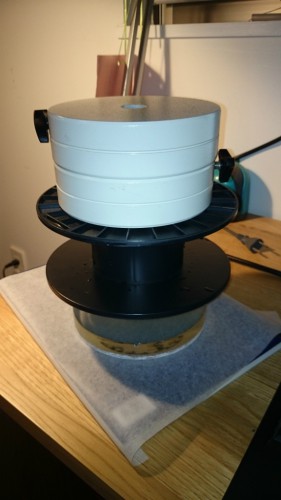

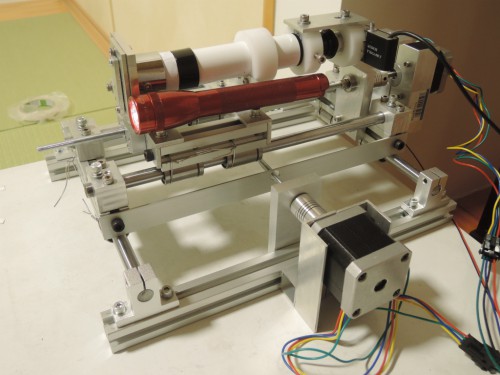

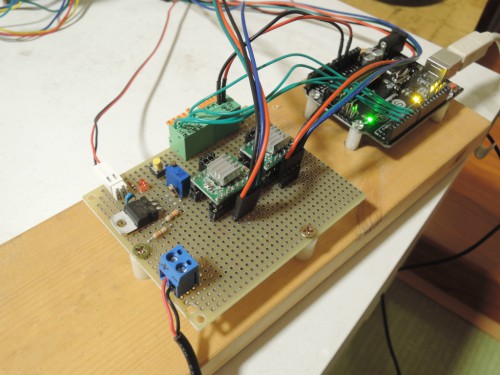

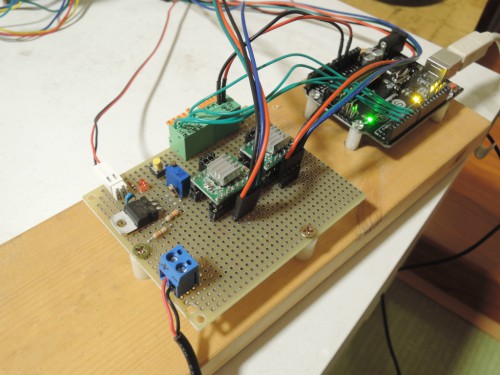

これがテスターの全景。3Dプリンターの部品のあまりもの(NEMA17モーター、LM10UUベアリング等々…)を組み合わせて、XY微動テーブルを作りました。

0.8mmピッチのM5ネジを使って微動をしていますが、ステッピングモーターのマイクロステッピングを活用すれば一応1/4000mm単位で送れるハズ(実際はこんなに細かく送れる必要はありません)。

フーコーテストをするのに、こんな可動範囲の広いテーブルは全然必要ない(数cmもあれば十分)なのですが、他の測定にも使えるかと思って欲張った内容にしてしまったため、精度的に辛いことになってしまった感じ。

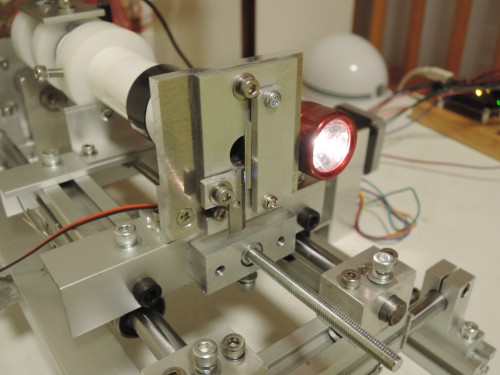

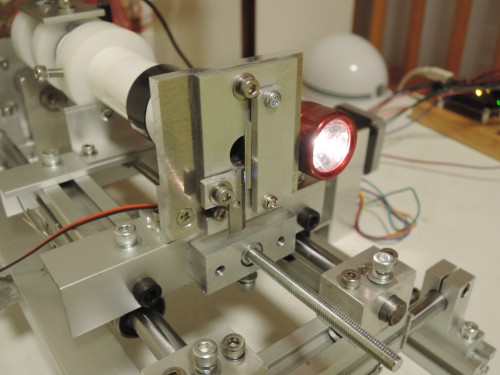

フーコーテスターのキモである、ナイフエッジと光源は、QCAMFTの図面をほぼそのまま頂いて作りました。

この方式、鏡の光軸合わせをするときに、光源の前のスリットを一時的に(ずらして)外して明るい光にできるので、合わせるのが非常に楽です。とは言っても、明るい日中の部屋でテストをする時などは、光源の像が見えにくいので、写真のようにマグライトで鏡を照らしてその反射像で大まかに合わせこんでから、LEDライトの光源を探すと割合簡単に合わせられます。

ナイフエッジは、鉛筆削り(2個入りで100円!)の刃を使いましたがほぼ問題なさそうです。LEDは、ダイソーのLEDライトから白色高輝度LEDを外して使っています。最大で、10mA程度流すように、LM317で定電流回路を組んで光らせていますが、実際はその1/10程度の電流で十分以上に明るいです、が、明るさを変えられるようにすることは、必要そう。

XYステージのモーターのコントロールは、これも3Dプリンターの部品のあまりものの、Pololu A4988ステッピングモータードライブモジュール2個を使い、これをArduino Uno (の互換品…)で制御しています。同じ基板にLEDライトの定電流回路も載せました。

最初は、Raspberry Piでこれを制御するように作っていたのですが、カメラのRaspberry Piの画像取り込みがあまりに遅いのが嫌になってArduino+PCベースに作り替えました。(かなりの回り道)

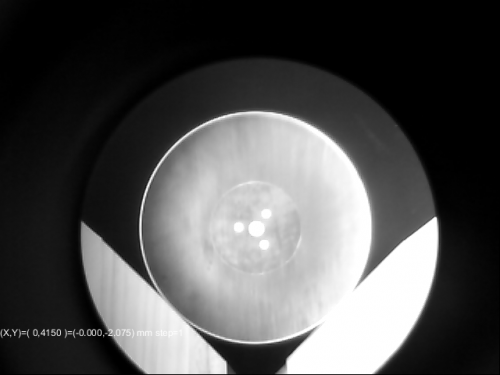

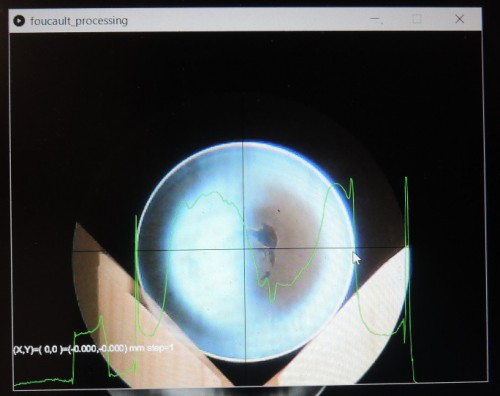

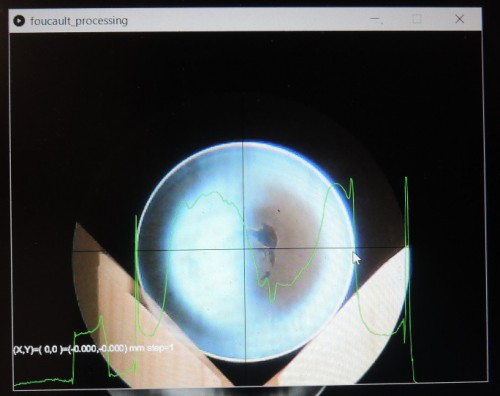

ナイフエッジの影の観測は、5xのファインダーを手持ちのUSBカメラをコリメート法で撮影し、PCで見られるようにしています。

XYステージの制御と、USBカメラの画像処理は、Processing を使って、キーボードでXYステージを操作しつつ、ゾーンテストができるソフトを書きました。ちょいちょいと400行程度で、かなーり便利なソフトが書けました。Processing 素晴らしい。

5xのファインダーを使ったので、15cmの鏡がかなり大きく映りますが、20cm鏡とかの検査だと5xだと鏡が収まらなさそう。

鏡を置く台は、手持ちの集成材(18mm厚)を適当に切って作りましたが、一応傾斜調節をM10ネジでできるようにはしておきました(まあまあ便利)。高さ調節は、ネジでもできますが、結局は子供の絵本を台座の下に入れたりしてやってます。

さて、テスターができたので、自分が磨いている鏡の検査をしてみました。

私が書いたProcessingのソフトでは、USBカメラの画像を10枚程度平均化して測定の安定化を図っていますが、かなり有効のようです。

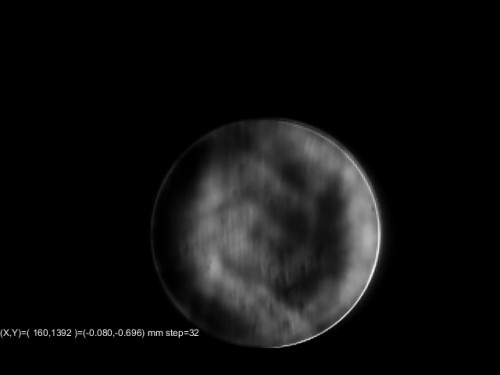

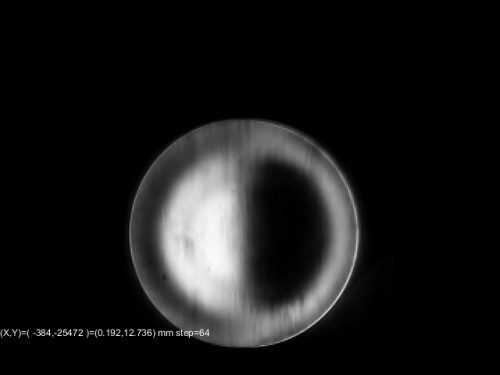

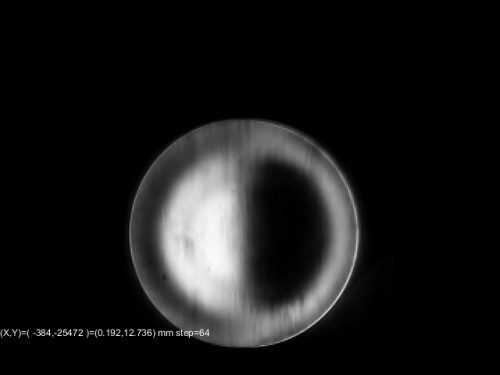

これは、周辺部の焦点に近いところのフーコーテスト画像。中心部に非常に大きな穴が掘れちゃってます。望遠鏡としては使い物にならないレベルなので、修正研磨を一生懸命やらないといけない感じ。。

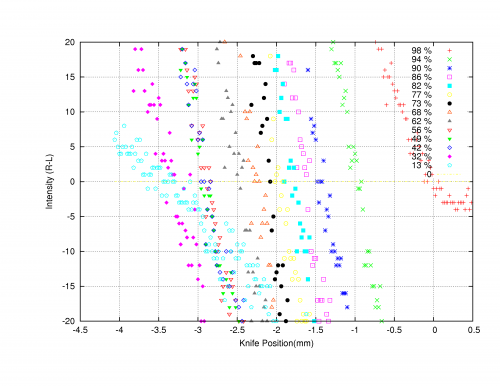

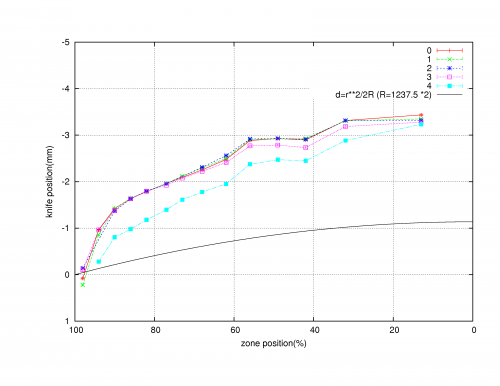

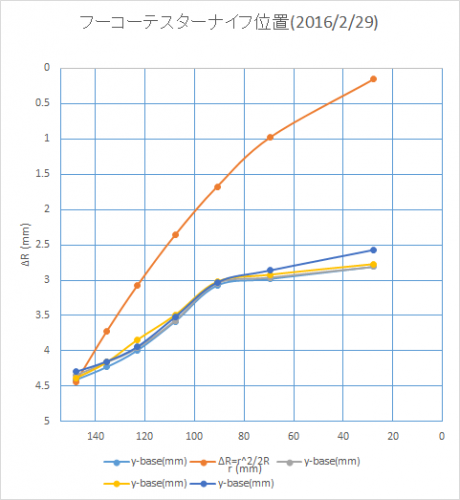

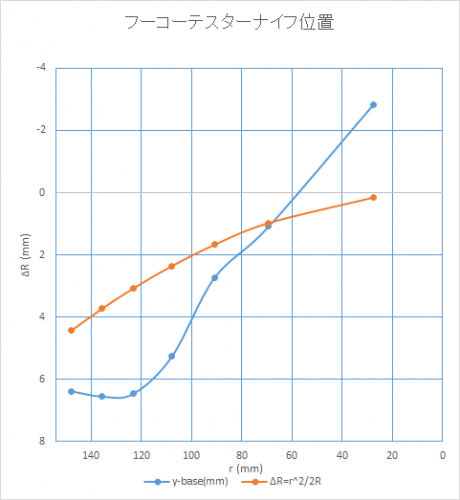

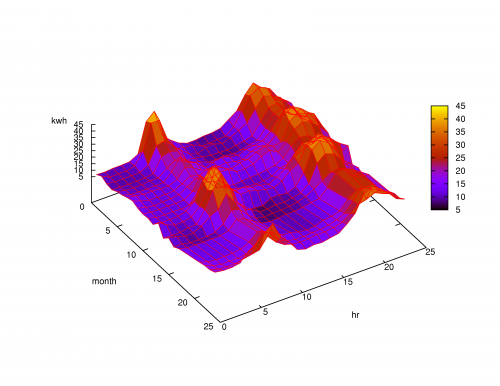

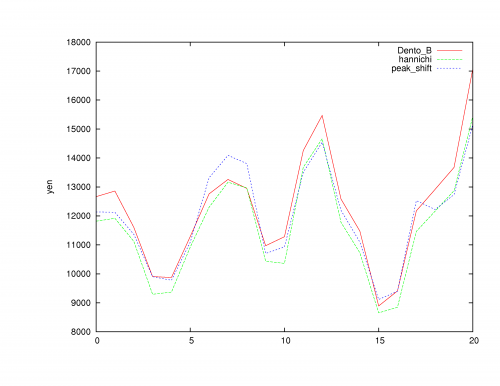

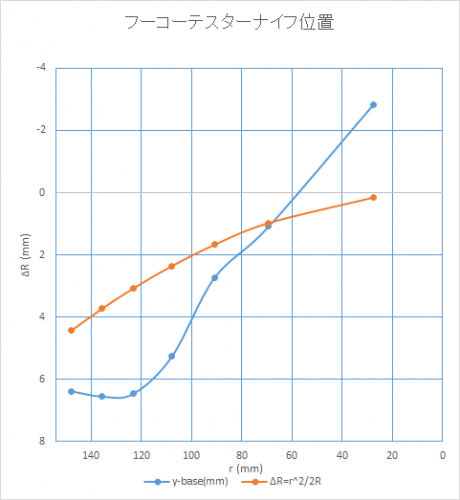

ゾーンテストも一応やってみたのでその結果。

橙色が、ちゃんとした放物面になっていた時期待される結果。青が私の鏡。話にならんです。

手持ちの望遠鏡(20cm F5)の鏡も見てみたいところですが、それより先に磨き中のこれを何とかしないと。「自習」を進めて、望遠鏡に組み込んで星が見られるレベルに持って行きたいところです。