太陽光発電と太陽熱温水器関係で、気温などを取っていると、我が家の気象のデータを取って、気象庁の発表している近隣の場所との関係を比較してみたくなりました。

そういうわけで、ずいぶん前に気象観測が一通りできるようなものを作ってみようと思っていましたが、家の建築とそのあとの整備が忙しくて、取り掛かれませんでしたが、この週末にようやく作ってみました。

いろいろな観測項目のセンサーは今はいい時代で安価に購入できます。それらセンサーをArduinoにつないでデータをとり、SDメモリーに書くとともにシリアル出力をして、ネットワークから読み出すように作りました。

観測項目とセンサーは下記のとおりです。

1.気温、家の温度

サーミスターを使って測定。サーミスターは、測定するときだけ電流を流すようにしてみました。家の温度というのは、家の屋根裏の空気を換気扇で排気できるようにしたので、その排気温を測って、屋根裏がどの程度暑くなっているのかを調べます。今の時期ですと、換気扇はとめていて、なるべく屋根裏が温まったのが室内に導入されるようにしていますが、どの程度屋根裏に熱がたまっているかも排気をしたら測定ができそうです。

測定プログラムは、arduinoのページにも記載があるので結構簡単にAD値から温度への変換も含めてできました。

2.風向、風力、雨量

Sparkfun のweathermeters というのをGalileo7から購入しました。

arduinoへの接続もサンプルプログラムがダウンロードできますので、そのサンプルのうち関係したところだけを抜き出して、ライブラリを作って使いました。

このサンプルプログラムで、風速 m/s, 風向, 時間雨量 mm/h が測定できます。雨量は、サンプルプログラムは、時間平均まで測定していて優れていると思いました。

3.気圧

MPL115A2 というチップを購入してI2Cバスに接続しました。こちらも読み取りと物理値の変換プログラムがチップの発売元のページからapplication noteがダウンロードできましたので、それを参考につくりました。

(が、今のところ、ちょっと内容をてんこ盛りにしすぎて、メモリが足りなくて動かないので、気圧に関しては太陽熱温水器のコントローラーの方で測定しています)

4.湿度

DHT11 というセンサーをArduinoにつけています。プログラムもArduinoに例があるので、それをパクリます。

5.照度

日が出ているかどうかの測定は、日照計を使うわけですが、高価なものなので、簡易的なものをなるべく安く作ります。

太陽電池を低い値の抵抗でシャントして、電圧をarduinoで読み取ることで、太陽電池の短絡電流を測ることで照度の測定をすることにしました。

シャント抵抗は、ジャンク箱の中に入っていた2オームを使いました。また、太陽電池は、屋外で使うので、一応雨などの対策が取られてそうなものを考え、かつ安上がりに作りたいなということで、

ダイソーのソーラーガーデンライトを改造して作りました。なんといっても屋外で使う前提だし、取り付けようのパイプなどもついてくるのでとっても便利。お値段もこれ以上ないほどの安さの100円だし、言うことありません。

以上で、大体高機能なアメダス相当(当然、校正されていないので、精度は比べられませんが!)の測定ができそうです。

取ったデータは、SDメモリーに保存しつつシリアルで出力して、読み取りますが、屋外にセンサーを設置する関係で、家の中に引き込むのに距離があるので、RS485を使うことにして、ArduinoにLTC1485をつけて、RS485インターフェースを付けました。また、配線をすっきりさせたいので、秋月で売っているトライステートの PoE キットを使って電源の供給とRS485の配線をLANケーブルで行うことにしました。LANケーブルはどこでも売っているのが良いです。

PoEのキットを使ってArduinoに電源を送っていますが、12Vの電源を供給したら1V弱の電圧降下が20mのLANケーブルで発生しましたが、全く動作に問題ない範囲なのでOKとしました。

RS485はRS232Cに変換して、PCでデータの記録と自動プロットなどの処理をします。

これが設置した、Sparkfun の風向風速、雨量計です。箱型のが、雨量計で、ますが雨水がたまったところでパッタンパッタン動いて雨量をカウントします。

BSアンテナとUHFのアンテナをマウントしているポールにSparkfunのキットについてくるポールを差し込む形で取り付けました。

気持ちよく風速計と風向計が動いています。

黒いのが、ダイソーのガーデンライトを改造して作った照度計。というか見た目ガーデンライトそのまんまです。

照度を求めるのに、何かドームをかぶせたりした方がいいと思うのですが、これはこれからの検討事項。

ArduinoボードとPoEアダプターは、防雨ボックスに収納して、端子盤なども配置しつつ配線をしました。

自動プロットまではまだ作りこめていませんが、とりあえず、ちゃんと雨量計と照度計が動作していることは、雨が降ったので確かめられました。

UPS電池交換

我が家のストレージサーバー(といってもBuffaloのNAS)はオムロンのUPSにつないであるのですが、ずいぶん前に電池が寿命になっていてUPSになっていませんでした。UPSは、10年近く前に買ったような(気がする)BZ50LTというもの。長寿命電池搭載ということでしたが、5年以上も経っているので電池が寿命でも当然。このたび一念発起してUPSの電池を交換しました。と言っても、純正の電池は高くて買う気がしませんので、似た電池をさがしてきました。

安さ爆発秋月のシールバッテリー 5AHです。

交換はとっても簡単。もともと入っていた電池と端子が合っていてよかった。。。適当にヤマ勘で似た電池を探しただけなので。純正電池は、端子の保護とかいろいろついていますが、そんな小さいことは気にせずつないで立ち上げ。一応、UPSのプラグを抜いて無停電機能が動作することを確かめておきました。

同じ電池をもう一つ買ってあるのですが、こちらは、充電制御回路とDCDCをつないで、ルーターなどをDCバックアップしてみようと思っています。が、くじけてUPS買うかも。

今日は、Sparkfun のweathermeter というのをarduinoにつないで、その他センサーもつないで、気象観測(風向、風速、雨量、日照、気温、家の温度、気圧)をしてみようとおもって作業していたのですが、完成まであと一歩というところで時間切れなので明日また作業して、ちゃんと動いたらレポートしようと思います。

通信線を屋内に簡単に引き込めると思っていたら、そうでもなかった。

太陽熱温水器集熱板を作る(1)

太陽熱温水器の集熱板で集熱した温水を温水タンクに運ぶのですが、なるべく最短距離で運びたいということで、建築時に家に南北を貫通した配管を用意したつもりだったのですが、いざ、配管をしようと思って調べてみると、手違いがあって配管されていませんでした。そういうわけで、急遽、配管を依頼しました。

我が家の床下かなり高さが小さいので、工事屋さんは大変そうでした。

ちゃんと貫通配管がなされました。ありがとうございます。

貫通配管の工事は、1日がかりでしたので、その間私もただぼーっとしているだけではあれなので、ちょっと集熱板の製作を進めることにしました。

今日はとりあえず、集熱板を作るための垂木を単管パイプのフレームに垂木クランプを使ってつけていきました。

一応、並べた太陽光パネルと高さが合うように、位置を合わせました。

垂木は、屋外で使うような木材ではないので、屋外用の塗装を一応しておきました。

パネルを作りこんでいくと、濡れないようになるのですが、ここが長持ちしないとつらいので、念を入れてしっかり塗っておきます。

こんな感じ。

この後は、垂木にコンパネを張って、その上に2×4で枠を作り、枠内に銅管とアルミ板で集熱板をつくっていきます。

この垂木の水平垂直がしっかりしていないと、あとでコンパネを張っていったときに苦労するとおもうので、一度水盛り・測量をやって確認をしておくつもり。

太陽熱温水器コントローラー

太陽熱温水器の製作は亀の歩みのようにゆっくりとですが進めています。

先週末は、プロトタイプ製作時に作った温水器コントローラーを久しぶりに引っ張りだしてきて、ケースに収めなおしたり、端子盤を付けたりして、今回のシステムにフィットするように改造しました。

今回の改造では、太陽光発電・非常用電源装置との連携をするので、バッテリー電圧や、太陽光パネルの電圧測定を今回のシステムの仕様と合うように変更したり、床暖房等との連携も考えるため、温度等の測定数をさらに増やし、ポンプ制御や商用電源と非常用の切り替え等のために制御リレーの数も増やしてみました。

また、今回は、arduinoボードの通信ポートのUSBケーブルを、非常用電源装置のモニタリングのために使っているeeepc(ネットブック)につなぐことで、LANから直接制御できるようにしました。

そして、先に作った非常用電源装置のWebモニターに太陽熱温水器コントローラーの情報も合わせて表示するようにしてみました。

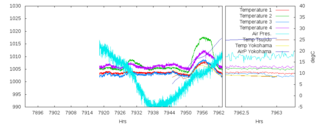

コントローラーで測定した各部温度と、気象データということで、気圧をプロットしてみました。

1分おきに更新されるようにしています。温度計は今のところ、温水タンク等にはとりつけておらず、非常用電源装置内の温度と気温を測っています。

加えて、気象庁のホームページで公開されている、気象観測データをWebから自動的に取り込んで、一緒にプロットするように作りこんでみました。

ここの近隣の気象観測データというと、平塚や海老名が一番近いのですが、アメダスの降雨量しか観測データがないので、辻堂のデータを使います。また、気圧観測データは気象台や測候所しか観測していないので、最寄というと、少し離れますが、横浜地方気象台のデータを取り込むようにしました。

今気が付いたけど、海老名も気温等の観測データがあるなあ。こいつも取り込もう。

合わせて表示してみると、気温は、辻堂と比較的あっています。気圧は、横浜とよく合っていますが、5hPaほど一定して我が家の方が低いです。これは我が家の測定データを海面高度に直していないためです。我が家は大体標高50mほどのところにあるので、よくあっていると思います。

横浜と辻堂って気温変化結構違いますね。東京湾と相模湾の違いがでているのかな。

湘南の海沿いを走ると朝でも結構あったかいんですよねー。

玄関収納というか下駄箱

9月に引っ越しをした我が家。まだ玄関に下駄箱がなくて玄関のたたきに、靴が散乱した状態でした。

たいていのお家は作り付けの玄関収納を用意するのでしょうが。。。我が家は、玄関にリビングと連続した窓があるし、隣接したリビングとの境目も壁ではなくて、ポリカーボネートと縦格子のついたてなので、玄関収納を作りつけるような壁がないのです。というわけで、置き家具を探していいのがあればそれを使おうということにしていました。

場合によっては台所の吊戸棚と同様に手作りしてもいいなと思っていましたが、引っ越し以降も家の整備がとても忙しく、またそれがまだしばらく続きそうなので、自分で作るのは少し減らそうということで、家具屋さんを廻ったりしましたが、なかなかいいのないですね~。というわけで最終的には、下駄箱はオーダー家具のお店にお願いして作っていただきました。

我が家の下駄箱の仕様は下記のような感じで考えました。

1. 玄関の窓の下に置けるサイズにする。

窓をふさがないように(当然ですね)。我が家の場合、この条件を満たすには、高さ110cm, 幅120cm程度でそんなに大きな下駄箱にはできません。

2. 靴は24足程度は収納可能にする。

もっと靴がいっぱいあるお家もあると思いますが、我が家はこの程度。これ以上の靴が増えたら、玄関を出た向かいにある隣の倉庫に整理することにしているので、あまり問題はないかなと思います。

3. すっきりとしたデザインにする。

シューケア用品や傘などを入れておくための、引き出しとかいろいろ作りこんでもいいのですが、むしろ単純な形にして後から使い方をフレキシブルに変えられるようにしたいとおもいました。また、外観も、すっきりとした落ち着いたものにしたいと考えました。

4. 下駄箱の下のたたき(タイル)に靴を入れられるよう隙間をあける。

濡れた靴など下駄箱に入れるわけにはいきませんが、下駄箱の下のタイルのところに置いておけば、すっきりと片付きます。

8月の引き渡し後、オーダー家具屋さんと相談を始め、先週末ようやく完成納品されました。

据え付けた感じはこんな感じです。

3枚扉で、左の2枚の扉の中に靴を入れます。右側は、縦に長いもの(ブーツなど)を入れます。

全体に、チェリーの突板を張っています。縦の木目がきれいに収まるような寸法にしていただいています。

ちょっとしたこだわりポイントは、下駄箱の天板の厚みを窓台の厚みと合わせ、窓台と天板の高さを調節して白い腰壁が少し見えるように調整しました。

下駄箱の下は靴が入る高さだけあけました。

中はこんな感じで、何の変哲もない、棚です。それぞれの棚に2足分がちょうど収まる寸法に調整しました。6段*2*2で24足入ります。

シューケア用品などは、棚の1つを使い、カゴに整理して収納しようかなと思っています。

引き出しを作りこむのも可能な作りですが、たぶん簡単に済ますと思います。

玄関ドアから見たところはこんな感じです。リビングとの仕切りのついたて(ポリカーボネートと木の柵のコンビネーション)をすっきり見せ、玄関の窓から入る日差しを邪魔せず、よく調和した感じになりました。

チェリーは、赤っぽいので、大丈夫かなと心配しましたが、スプルスの衝立の柵ともよく色がマッチしていて正解でした。

下駄箱は、こちらで作っていただきました。