太陽熱温水器の製作は亀の歩みのようにゆっくりとですが進めています。

先週末は、プロトタイプ製作時に作った温水器コントローラーを久しぶりに引っ張りだしてきて、ケースに収めなおしたり、端子盤を付けたりして、今回のシステムにフィットするように改造しました。

今回の改造では、太陽光発電・非常用電源装置との連携をするので、バッテリー電圧や、太陽光パネルの電圧測定を今回のシステムの仕様と合うように変更したり、床暖房等との連携も考えるため、温度等の測定数をさらに増やし、ポンプ制御や商用電源と非常用の切り替え等のために制御リレーの数も増やしてみました。

また、今回は、arduinoボードの通信ポートのUSBケーブルを、非常用電源装置のモニタリングのために使っているeeepc(ネットブック)につなぐことで、LANから直接制御できるようにしました。

そして、先に作った非常用電源装置のWebモニターに太陽熱温水器コントローラーの情報も合わせて表示するようにしてみました。

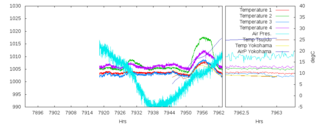

コントローラーで測定した各部温度と、気象データということで、気圧をプロットしてみました。

1分おきに更新されるようにしています。温度計は今のところ、温水タンク等にはとりつけておらず、非常用電源装置内の温度と気温を測っています。

加えて、気象庁のホームページで公開されている、気象観測データをWebから自動的に取り込んで、一緒にプロットするように作りこんでみました。

ここの近隣の気象観測データというと、平塚や海老名が一番近いのですが、アメダスの降雨量しか観測データがないので、辻堂のデータを使います。また、気圧観測データは気象台や測候所しか観測していないので、最寄というと、少し離れますが、横浜地方気象台のデータを取り込むようにしました。

今気が付いたけど、海老名も気温等の観測データがあるなあ。こいつも取り込もう。

合わせて表示してみると、気温は、辻堂と比較的あっています。気圧は、横浜とよく合っていますが、5hPaほど一定して我が家の方が低いです。これは我が家の測定データを海面高度に直していないためです。我が家は大体標高50mほどのところにあるので、よくあっていると思います。

横浜と辻堂って気温変化結構違いますね。東京湾と相模湾の違いがでているのかな。

湘南の海沿いを走ると朝でも結構あったかいんですよねー。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録