(最初にこれを書いたときに不十分なところがあったので、加筆修正してます)。

SBC6809を作る際に、ebay などで6809系CPUを計4つ調達したんですが、CPUのラベルと中身が一致していない例が複数ありました。

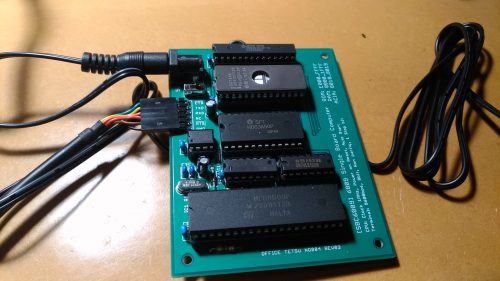

上から、Hitachi HD63C09P と称するもの。謎ブランドのMC6809EPと称するもの。STmicro のMC68B09P(これは動作確認済み)。

真ん中の、MC6809EPは6809Eシリーズということで、クロックジェネレーターが内蔵されていませんので、6809とは非互換です。そのままSBC6809に刺しても動かないはずですが、なんと普通に動いた(驚)。

どうやら、型番テキトーらしい。

一番上のHD63C09P(と称するもの)はそのまま、SBC6809に刺せば動くべきですが、こっちは、動きません。

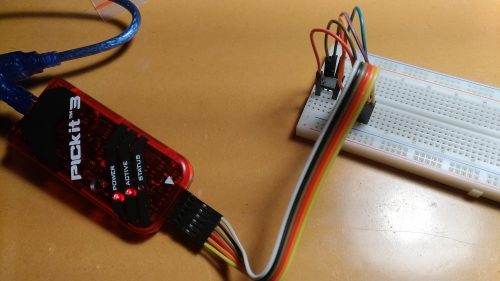

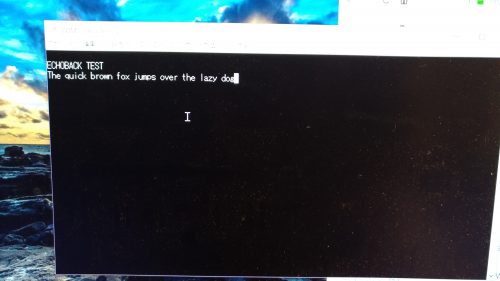

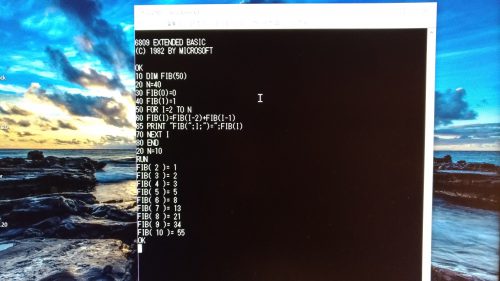

こちらで6809EをSBC6809で動作させることについて書かれていました(外付けでPIC12F1822で500kHzのクロックジェネレーターを実装)ので、tomi9jpさんを真似してアダプターを作成。HD63C09Pを6809Eアダプターに刺して、SBC6809に装着して動かすと、見事にBASICなど動きました。。。。

こちらも偽装CPUだ。とはいえ、気になったので、こちらの6809/6309チェックプログラムで確認してみました。

チェックしてみたら、6309の命令セットが使えるらしい。また、消費電力を見たら、SBC6809全体で、25mA消費ということで、CMOSっぽい。したがって、謎なマーク書き換え品ということになります。

Motorola MC68B09Pを刺したときは、消費電流 131mAでした。

STmicro MC68B09Pでは、消費電流 155mAでした。

謎ブランド MC6809EP (Eだけどクロックジェネレーター付き)では、消費電流129mAでした。

上記どれもHD63C09P以外は、6809相当の命令セットの判定でした。

それなりに消費電流は違いますね。(HD63C09Pと称するCPUを動かしているときはクロックが他の半分なので、そのまま比較はできませんが、CMOSと思っても良いと思います)。

CPUを刺さないときのSBC6809の消費電流は20mA程度です。

というわけで、CPUは出所のハッキリしたところから注意して買いましょう。

マーキングが信用できないので、最高動作クロックも謎。

これとは別に、シングルボードコンピューター収集癖が治らず、SBC6800も作りました(下)。こちらはMIKBUGを入れてあります。特に何かをする、という目的はありませんが、それはSBC6809も同じかも。6800の方は、私が10代の時には、特に目に入るところではありませんでしたので、どうも思い入れが湧かないです。

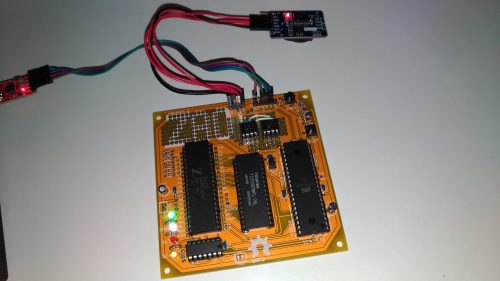

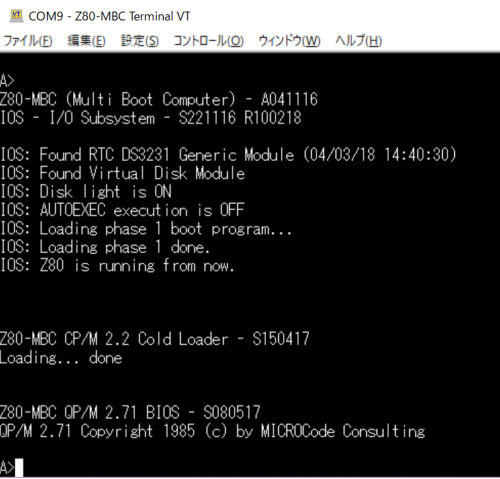

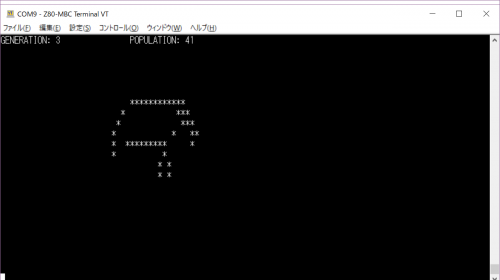

SBC6809の方は、Cコンパイラーをスタンドアローンで動かしたいと思うんですが、メモリーが足りないんで、Z80-MBC用に買った「超絶大容量」128KBytesメモリーをこちらにつけたいんですが、外部I/Fも含めたボードをSBC6809をもとに起こすか、CPUソケットにボードを積み重ねて乗っ取る方式にするか悩み中。