もう1月3日 時間の進みが早いです。

年末年始の我が家の動きを忘れる前に。

12/29 庭の手入れ、というか、2018年は仕事にかまけてほとんど放置していたので、枝が伸び放題、芝も伸び放題でかなり荒れた庭になっていたので、少しでもましにしようと、モッコウバラを剪定、りんごの木の枝も剪定、ミモザも多少剪定、芝もできる範囲で刈ってみた。本当はこの時期にやるべきではないかもしれないけど、来年になったらまた忙しそうなので、越年前にということで仕方がない。

結構疲れた

かなり枝が溜まったので、これは年が明けたら回収業者さんのところに車にブルーシートで包んでまとめて持っていくつもり。

今年は、我が家は台風の被害も少しあり、自作の太陽熱温水器も不具合があり、忙しくて修繕することができず停止状態になってしまったりと、なかなか大変だったんですが2019年はいろいろと直していきたいと思う。

12/30 こちらも越年しないように、というか、昨年末は中学受験体制を言い訳にさぼっていたレンジフードの掃除を行う(ずぼら系なので、これぐらいのインターバルでしかやってません・・・)

2年間の汚れを落とすのは大変でしたが、「セスキ炭酸ソーダ」を濃いめに溶かしたアルカリ液スプレーで油汚れを溶かしつつ雑巾でふき取ることできっちり綺麗になりました!

細かいところは歯ブラシでごしごししたけど、これは効率が思ったほどよくなかった。きっともっといいやり方があるはずだ。来年の研究課題

12/31 今年末は実家に帰らず、家でカニすき、紅白歌合戦を見て過ごす。

この春から朝早く起きる生活を続けているので、眠くて仕方がないが、何年かぶりに最後まで見た。なんか昭和っぽかったが、音楽を10年以上前からアップデートほとんどしていない私にとっては楽しめた。米津を娘に教えてもらう。結構いい感じだなこの人。

1/1 関西風のお雑煮と割と簡素なおせちで、今年は開ける。

近所の氏神様のところに歩いて初詣するが、ちょっと閑散としていた。去年は甘酒ふるまってたのに今年はなかった。期待してたんだけどちょっと残念。ついでにもう少し大きめの神社に歩いて行ってみたら、こちらは入場待ちの行列ができるような感じで、お参りをあきらめる(行列が嫌いなので)。また今度って感じ。

夜は、すき焼き。やっぱり鍋が楽でよい。

年末年始のすき間時間は、マイコンのプログラミングで遊んですごす。去年もおんなじような感じだったけど、進歩がない?stm32マイコンのプログラムをmbed でやっていたが、あまりの融通の利かなさ加減にあきれて、ちょっとだけましな、CubeMXでペリフェラル設定テンプレート作成-> SW4STM32のEcripse環境でコーディングという相変わらず人の努力を当てにしたプログラミングスタイルでこの年末年始は遊ぶことにした。

1/2 上野にフェルメール展を見に行く。フェルメールは絵が小さいのだけど、見に来ている人が多いので、見るのが大変だった。時間指定の前売り券を買っても並ばなければならなかったのにはびっくり。指定時間より1時間ほど早く上野に着いたので、国立西洋美術館でやっていたルーベンス展をみる。こちらは余裕をもって見ることができたので、よかった。もちろんフェルメールの絵は素晴らしかったけど、押し合いへし合い見る感じはうーん・・・・

今回も昼を上野精養軒で食べようと思ったけど、行列が長くて挫折。他のところも行列行列だったので、妻の実家に行く途中のファミレスで食べようと思ったらこちらも結構待ちが長かった。働き方改革と合わせてサービス技術革新をやって欲しい。

妻の実家では、めいの姉妹と娘がワイワイ。ほぼ動物園状態であった。

まだ早いけどちょっとだけ中学受験の話題も出た。私は、娘がちゃんと冬休みの学習ができているのか気になります(相変わらず過保護)。毎日代数(不等式)・幾何(図形の証明)・英語(書き取りとか単語とか覚えている様子)・国語(漢字やっている様子)等やっているようだけど、その内容を今度見てみようかと思う。

今年の受験の人たちに少しだけ思いを馳せる。中学受験は大変だったけどいい思い出だな。

1/3 いけなかったメジャー系の神社にもう一度、行こうと思う。そしてマイコンのプログラミングで遊ぶのももう少し前進させたい。今日で休み終わり。もっと時間が欲しい。

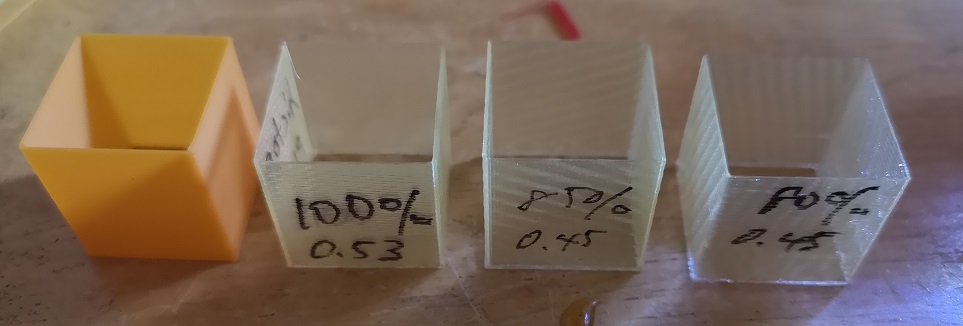

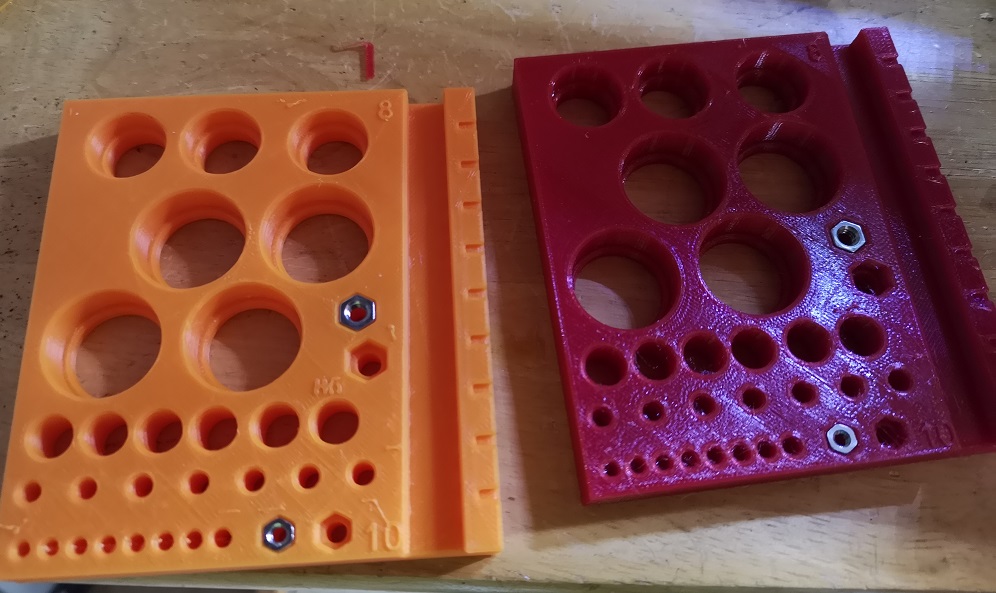

新年の計:太陽熱温水器と気象観測のシステムを修繕する。庭の手入れをする。3Dプリンタ等工房を整理整頓する。家関係はちょっと守りにはいってますね。