建築確認申請をしました。

図面は4セット、市役所建築指導課提出分、消防確認分、土木事務所提出分(正副)です。

設計士である叔父に設計していただいているので、変更等の事務関係が発生したときにすぐに助けていただけるよう委任状もつけます。

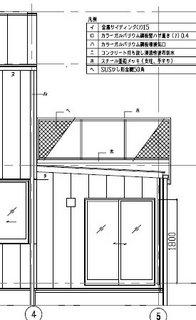

確認申請書は、いくつかの規定の様式、面積・概要、案内図、敷地配置図、仕上げ表、配置図、各階の平面詳細図(延焼ラインと防火設備の関係、開口部・採光計算、階段の内容、排水設計)、立面図(建物の高さ)、断面図(斜線制限、平均GL)、展開図(建物仕上げ)、衛生・空調・換気設備機器表、給排水設備(平面図)、換気空調設備(平面図)、電気設備(平面図)がつき、消防と市役所にはそれぞれ必要頭書の書類を添付しています。

まず、市役所の建築指導課に行き、正副、市役所提出分を見せてハンコをもらいます(「経由」と言うらしい)。次に消防署に行き、消防の確認をもらいます。この時に指摘事項があったのでその場で訂正をしています。そして、最後に県の土木事務所の建築指導課に行き、3部の申請書を提出しました。いろいろ指摘事項をここでももらいましたので、その場で訂正できるものは訂正、そうできないものは至急提出する旨相談をして、受理されました。申請にあたって、申請手数料を払いますが、これは、建物の総面積で値段が決まっているようで、私のところは、建物と倉庫を合わせて120平米程度なので、28000円でした。

土木事務所の担当者は、地域で分担がわかれているようで、その境界がなぜか鉄道線路なのが不思議でした。まあ、誰にでもわかる分担ってことなのでしょうね。

一応、受理ということですが、市役所は8:30過ぎに出向いて最後土木事務所で受理されたのが、11時すぎでした。提出する人がたくさんいるかと思って早めに出向いたつもりだったのですが、私が手続きをしているときに、並行して提出している人はいませんでしたので、少し、肩透かしという感じもします。

見積もり合わせ用図面のプラン

見積もり合わせのために工務店に提出した図面のプランですが、またまた、最後に事務所から見せてもらった案から変化していました。

一つは、リビングの上の吹き抜けの高さです。これまでは、2Fの勾配天井そのままの高さだったのですが、これだと少し1Fから見上げると高すぎる、ということで、リビングのところの勾配天井を低めにして、平均で1Fの床面から4.3m程度としています。これによって、吹き抜けの上の天井と屋根の間に大きな空間(小屋裏)ができますが、ここの熱気を換気扇で屋外に排出することによって、夏の夜に室内の温度を少しでも速やかに下げることを可能にしよう!というアイデアです。空気のため込むことのできる熱量は大したことはないので、あまり効果があるかは不明ですが、私は、まあ、試してみよう!というスタンスです。

こういった温熱環境について、家屋の構造に関する様々なWebページで議論がされていますが、私はいろいろ読んでみたもののすんなり納得がいったというわけではないのです。今回は自分で家を建てるわけですから、実験、ということで、建てた後の温熱環境についてもデータどりをして、考えてみたいと思っています。テーマとしては、1)夏の屋根の熱射の影響はどうすれば下げられるのか?2)吹き抜けのある、リビングに窓がいっぱいある家で床暖房の光熱費ってどれぐらいかかる?3)床下や小屋裏、押入れなどの湿度、結露環境はどのようにコントロールできるか?

などです。

そんなデータ取りをするために、ちょっとフライング気味ですが、

温度湿度ロガー

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04793/

というのを2個買ってみました。

2個買ったのは、熱や湿度の移動を知るためには、最低でも2か所での温度、湿度の違いを見ることが必要だろう、ということからです。

とりあえず、今日は今住んでいるところの室内と屋外の温度差を見てみよう、っていうことでデータを取っています。

もう一つ、私の気に入っている表も裏も使えるバルコニーが図に書かれました。手摺は、どぶ漬けめっきパイプとステンレス金網、足の乗るところは、木張りという「高級仕様」になっていました。

バルコニーから庭やダイニングと洗面室に面したウッドデッキや隣の畑も見下ろせ、気持ちがよさそー。

見積もり用図面ができる

設計事務所で作成していた、図面ができました。

これから、見積もり合わせをするのですが、そのための図面です。

見積もり合わせは、普通の物の調達と同じで、仕様書・図面と、見積もり期日・工期(要は納期)・支払い方法、仕様に関する疑義の質疑の手続きなどが書かれた見積もり要領をpdfであわせて、工務店に送ります。

指定の支払い方法は、場合によって違いますが、今回は、契約時2割、上棟時3割、引き渡し時5割としました。

今回は、諸費用は、自己資金で払おうと思っていますが、工事費用は、3分割でまた銀行から都度ローンを実行していただいて払おうと思っています。なんか、銀行ローンが打ち出の小槌に・・・そんなわけはありませんが。

仕様書・図面はかなり細かいところまで書かれています。

細かく書かれていないと、見積もり合わせの意味がありませんし、費用の調整もできないからですが、工務店もこれをもとに積み上げで見積もりを出すのは本当に大変と思います。私は仕事では、発注側になる方が多いですが、ここまで詳細を仕様書に記載することはあまりないなあ、などと思いながら仕様書を読んでいました。とにかく家屋は要素が多いですね。

仕様書は、木造住宅工事仕様書(フラット35)、昔でいう公庫仕様書を読んだことがある方ならわかるかと思いますが、仮設工事、土工事、コンクリート工事、鉄筋工事、組積工事、防水工事、等々と項目に分かれており、各項目について、複数の仕様選択肢が書かれてあり、本工事で採用する仕様項目に○を入れてあるようなものになっています。これって、私は建築の仕様書で初めてみたスタイルですが、こういう方式の方が、「いくつかのバリエーションのうちのこれ」というかたちで仕様が決まるようなものの場合、仕様が網羅されているか、すぐにわかるので便利な方式と思いました。少なくとも、私の仕事ではこのような方式の仕様書はないので、面白いです。

今回の見積もり合わせの仕様書は、設計事務所が普段マンション等の建物を中心にやっているせいか、木造用のテンプレートではないようです。妙に鉄骨系の工事項目が多いです。

添付図面も多岐に渡ります。

面積計算図(建蔽率、容積率、斜線規制、など法規に準拠していることを示す図)、案内図、敷地配置図、特記仕様表、仕上げ表、平面図、立面図、断面図、展開図、天井伏図、建具計画図、建具表(サッシと屋内建具)、設備関係(キッチン、風呂)詳細図、各部収まりの部分詳細図、構造関係(仕様・基礎詳細図)基礎・床・梁の伏図、設備関係は電気(コンセントとランプ)、衛生(給排水)・空調・換気設備、火災報知器の仕様表と平面図、その他・・・・

こちらは準防火地域なので、1階は境界から3m、2階は境界から5mの範囲内(延焼ライン)は防火窓にする必要がありますが、そのことにこの建築計画が準拠していることを示すため、平面図に防火窓の種類と、延焼ラインが明示されていました。

ともかく、これをもとに見積もりを2週間ちょっとでいただく予定です。

同時に、建築確認申請も出すことにします。建築確認のための書類は、叔父の設計事務所で作成していただきました。今回、建築主である私が自分で建築確認申請を出すことにしています。まあ、費用削減のためでもありますが、建築確認申請ってそもそも建築主が出すものであるって知っていますか?私は、自分がそうすることになって調べてみるまで意識していませんでした。設計事務所が出すのはあくまで「委任」されて出すということのようです。書類を自分で出すのは個人的に楽しみっていうか、普段、市役所の建築指導課やら消防やら、土木事務所なんて用事がないから行けないじゃないですか。そこに行けるんだから、まあ、楽しみです。

建築確認申請の書類は、見積もりのための書類に比べたら超あっさりしています。

まあ、要は、建築がもろもろの法規制の枠内に収まっているかどうかを役所で確認するってことですね。

比抵抗探査

先日の表面波探査に引き続いて、11/23に比抵抗探査をやってみました。

これは、井戸を掘ろうかなと思っているので、帯水層の深さを知れればということです。

電極は、アース棒。バッテリーで地面に電流を流し、その電流を測ります。

8本のアース棒で、地面にできた電位差を計測し、抵抗=電位差/電流というような理屈で地下の抵抗値を調べ、抵抗の低くなっているところが水の流れているところ、という感じです。

理屈は、そうなのですが、実際が結構大変です。

まず、電極を埋め込んで線を張りましたが、線はお金をケチって、LANケーブルをばらしたものを使いました。LANケーブルは20mで1000円ほどで買え、1本買うと8本の線が中に入っているので大変オトクです。と思って、LANケーブルを買って線をばらしてみたのですが、これが大変。

中の線は全部よじってあるので、その、よりを外すのが大変なのです。一応事前準備で4組の線まではばらしておきましたが、現場で3m間隔のアース棒に1組の線をつなぐのによりをまた一部外さなければならないのですが、こいつがえらい時間がかかる作業で、現場で作業しているうちに日が落ちてきて、用意ができたころには周りが暗くなり始めていました。

天候も日が落ちるタイミングで曇りから雨に。冷たい風が吹き始めて、「あー、もうすぐ雨が降る。。。」と思いながらの、配線作業で疲れてしまいました。

一応バッテリーを使って電流を流してデータをとってみましたが、そんな感じで焦ってデータどりをしたので、どうもデータの内容がおかしい。これはもう一度仕切り直しが必要そうです。電流を流すのは快調で、12Vを流して30mA程度流せました。

そんなこんなでさんざんな休日作業でしたが、我が家の敷地の隣では基礎の工事がすでに始まっていました。2月あたりには竣工予定とのことで、うちはまだまだです。。。というような話や、お隣さんのところの敷地調査の状況や結果、また、この地域の地質について、現場の方(基礎屋さんだと思います)と話ができました。お隣のところは、地山が出ていて、透水率の低く、固い山がでているので、工事が大変そうです。うちのところは少しそれよりはやわらかそうで、関東ロームが乗っていますが、アース棒を打ち込むのも少し苦労する程度なので、まあ、大丈夫でしょう。

防犯灯

今度家を建てる土地って、星はきれいに見えるかなっと思って、夜中に行ってみました。

そうしたら、防犯灯が電柱に取り付けられていて、明々と道路を照らすだけではなく、わが敷地も照らしまくっていました。まぶしくて星、見えません。防犯灯と目の間に衝立でも立てればある程度見えるんだけど、ちょっとつらいです。星見えないのはあれとしても、安眠妨害って言ってもいいぐらいですね。。。

これは、建て始めるときに敷地を照らさないように遮光板を付けるなどお願いしないといけないなあ、でもしてくれるかなあ、と悩みます。

お隣さんはもう基礎の工事を始めたようです。