夏休みの終わりの先週末、「水中ロボコンin JAMSTEC’13」(公式サイト)というのに見学に行ってきました。

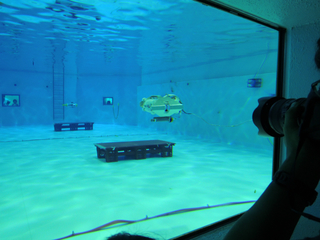

JAMSTECのプールに集まって、プールの中で水中ロボットを動かして競技をするという会です。

競技は、一般競技と高校競技に分かれています、それから、デモと言って競技ではなく、ロボットを水中で泳がせつつ、ロボットの特徴をプレゼンするという種目もありました。

競技の方は、ROV部門(ひも付きの外部操作をするロボット)とAUV部門(ロボット自体が判断をして決められたコースを泳ぐ)に分かれていて、大学(院)生のグループやおっさんが出場していました。

私は、見学だけの気楽な身分で参加。

土曜日は、プールでロボットの調整をしたあと、ワークショップと言って、それぞれロボットの特徴などをプレゼンする会議が開かれていました。こちらは、個人的には面白くみられました。もう少し、質疑が活発だといいと思うのですが、みんなシャイなのかな。

日曜日は、競技とデモ。

デモの方は、ペンギンの形を模したロボットや、イルカの動きを模したロボットなどあり、なかなか面白かったです(うまく動いていなかったのも多かったけれど)。

正直なところ、競技の方は、なかなか内容が難しいのか、最後まで競技をコンプリートできたグループはそんなに多くなかったです(というかほとんどいなかった)。

ROVの部門の方は、デザインに問題があるためか、ロボットが思うような方向に動かせなくて苦労しているグループが多かったし、AUV部門の方は、ほとんどのグループが、水中のターゲット(これにタッチするとポイント)をうまく見つけられていないようでした。

これはだめだ、となったら、プールで待機しているダイバーが助けに出動して、ROV, AUVをスタート地点に戻してくれるのですが、頻繁にダイバーヘルプが発動してしまって、途中から、ダイバーエキシビションみたいになってました。

参加しているグループの人は必死で調整しているのだと思いますが、もう少し開発段階から水の中で練習する機会があるといいのかな、などと外野はみながら思っていました。

主催の方とお話をする機会があったのですが、多くのグループが1年程度の活動で1個のロボットを仕上げてくるので、なかなかknowledge、技術の世代間の継承に苦労しているとのことでした。

考え方を変えて、ロボットに使う部品などをある程度実績のあるものをロボコンの事務局の方で選んで共通に決めて、その部品の使い方の工夫で優劣がでるようなルールにするなどしてもいいのかも、なんて勝手に思っていました。

また、自分が水中ロボットを作って遊ぶのなら、どんな機軸のものを作ったら面白いだろう?なんて思いながら見ていました。いずれにしても、いろいろなグループが苦労しながら品物を仕上げる様子が見られて楽しい週末でした。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録