温水タンクの水を温めるのに、集熱板で不凍液をお湯にして、その熱を熱交換器を通じてタンクの水を温めるという仕組みにしますが、その熱交換器の性能確認試験をやってみました。

以下少々技術的な記載が続きます。

試験は、完成時とは逆に温水タンクの中にお湯を貯めておき、その熱を熱交換器を通じて、集熱板側の水タンクの冷水を温めることで行いました。

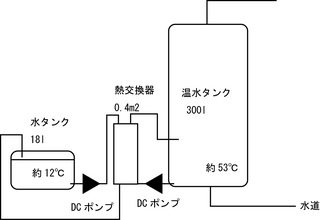

システムはこんな感じで、温水タンクは300リットルで53℃のお湯、水タンクは18リットルで12℃の水が入っています。ポンプを2台まわして、水タンクの水を温めます。

熱交換の効率を調べるには、熱交換器の水タンク側、温水タンク側それぞれの入口と出口の温度を測定します。温度は、一部は、デジタル表示の温度計を配管に取り付けて測り、一部は、サーミスターを貼り付けてその抵抗をロガーで測り温度を計測しました。

熱交換器から時間Tの間に得られる熱量Q=流量U*入出力温度差dTです。

熱量を出すのには、温度だけでなく、流量Uが必要で、それはポンプで吐き出される流速をフローセンサーで計測して算出しました。同じ配管だと温度に関わらずポンプの流量はほぼ同じで、今回温水タンク側は8.5リットル毎分、水タンク側は11.2リットル毎分程度でした。これは使用したDCポンプの仕様とほぼ同じでした。

水タンクは、ポリタンクを使いました。

この温度の測定、やってみると結構難しく、配管が外気に触れるので、冷えてしまって中をとおっている水の温度を正確に測れていませんでしたが、まあ何とか傾向をつかめるデータが得られたので、まとめておきます。

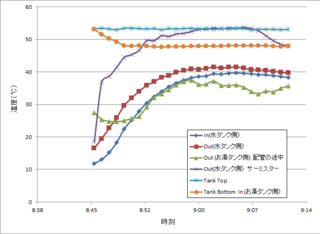

まず、ポンプをONにしている間の各部温度変化。

最初、温水タンクの中の温度が急激に下がりますがあとはほぼ一定。熱交換に従って、水タンク系の温度が上昇し、最終的に温度が変化しなくなりました(=平衡)。

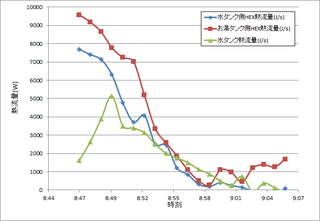

ここから、各部の熱流量を計算すると

のような感じになり、最初水タンクの水を温める以外に熱交換器で交換した熱が使われ、そのあと水タンクの水温が上がっています。温水タンクから奪われた熱量の方が概して、水タンク側に得られた熱量より大きいですが、これは熱交換器から放射などしている熱量でしょうか(熱交換器や配管は断熱していないせい?)

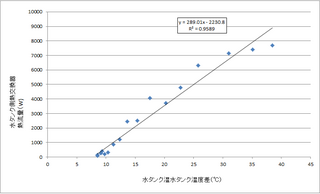

水タンクと温水タンクの温度差と交換された熱量を見てみると、比例関係が

こんな感じで成り立っています。

原点をとおっていないのは、温度測定にずれがあるためでしょう。比例関係が成り立っているのが重要で、

時間当たり交換される熱量(W)=総括伝熱係数U*温度差dT のような関係となるわけなので、この関係を使って、集熱板から得られた熱を十分に温水に伝達できるかを評価できます。

今回の実験では、

熱伝達率(W)=290*温度差(degC)ということなので、温度差が20℃あった場合には、5.8kWの熱交換が可能ということになります。

温水タンクが40℃, 集熱板からのお湯の温度が70℃のような場合ですと、今回の熱交換器システムだと、8.7kWの熱交換ができるということ。一方集熱板は6m2程度のを作るつもりですが、そこから得られる太陽熱は効率40%として、2400W程度と考えられるので、熱交換器の容量は十分に余裕があるということになります。

もっとも、熱交換が十分になされるためには、ポンプによって十分な水の流れがあることが必要で、今後配管の抵抗には十分気をつけないといけなさそうです。循環させてみて流量が十分に取れないことがわかったら改善するようなアクションが必要です。

というわけで、次はいよいよ集熱板をこしらえることになるのかな。。。

神奈川県に建てる家の建設過程とその後の記録