有隣堂にモトローラ6800伝説があったので、思わず衝動買い。(ついでにインテル8080伝説の方も・・・)こういうの私的にはぐいぐい来ます。

私は、先に書いたように、Z80と6809が載っているパソコンをいじくったことはあるのですが、アセンブラは6809しか経験がないです。今回、FMのメモリ拡張ボードなどを作ったりしてハードウェアは一番なじみのある、6809のsingle board computer を作りたくなりました。

まず、スイッチサイエンスでPCBを販売していたので、購入。

ボードを購入して、退路を断った後、部品を集めようと思いましたが、その前に、自分のジャンクボックスにEPROMやら、74LS00やら74LS138ならきっとあるはずと思って、探してみたら、今の家に引っ越した後に部品の整理ということで、古い部品をかなり捨てていたことが発覚。どれも手持ちがありませんでした。手持ちの7400などは全部HCだった。使えない!

EPROMライタも昔作った覚えがあるのですが、見つけられない。EPROMの消去は、サンハヤトの感光基板作成用の紫外線ライトがあるはずだからそれでやればいいはず。

頒布されている技術情報のpdfを見ると、非常に丁寧に部品の購入先やら型番まで表に書かれていたので、それを見ながら、全部通販でポチポチ購入。

6809は、若松通商になかったので、ebay で怪しい中国の業者に、Hitachi HD63C09や、Motorola MC68B09P の発注をした後に、オレンジピコでMC68B09Pが扱われていることに気が付き、そちらで68B09Pと、あとで楽することを考えて、EEPROMを購入。若松からは、HD63A50P, HM6264ALSP-12, Intel D27256, 74LS00, 74LS138を購入。その他必要な部品(シリアル-TTL 5V変換ケーブル、ACアダプター、ICソケット、スイッチ、抵抗、コンデンサ、水晶)は、秋月から購入。

EPROMの書き込みにライタが必要なので、amazonでTL866CSを購入。

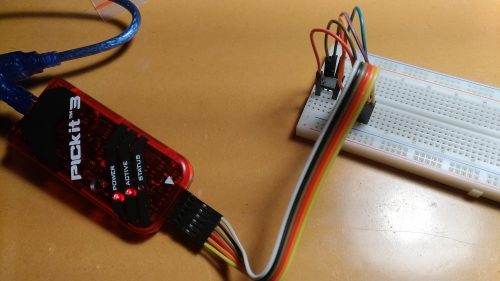

それから、ボーレートクロックジェネレータとして使われているPIC12F1822も書き込みツールを持っていないので、オレンジピコからpickit3互換品を購入。

ポチポチしまくって数日内に全部の部品がそろいました。通販バンザイ。

オレンジピコのMC68B09PはSTmicroでした。なんか残念。やっぱり日立かモトローラでしょ!

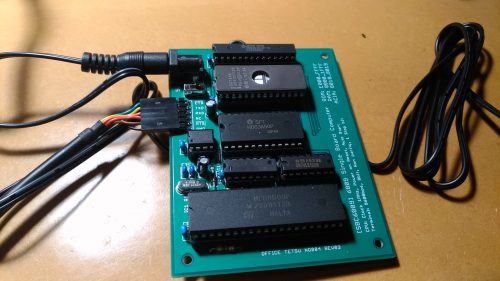

オリンピックの女子パシュート決勝を見ながら、はんだ付け大会。部品のGNDピンのサーマル処理がちゃんとされているので、かなりはんだ付けが楽でした。素晴らしい。

pickit3を使ったpic12f1822の書き込みは、ブレッドボードを使って行いました。

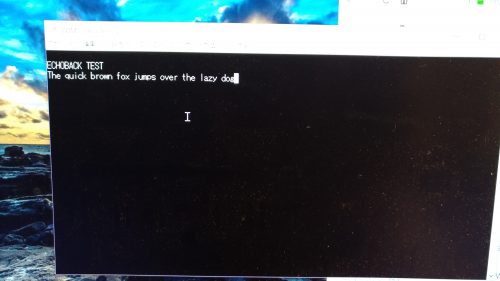

EPROMは動作確認用のエコーバックプログラムのHEXファイルを書き込み。

PCにつないで、5VのACアダプターを繋ぎ電源投入すると、あっさり動きました。

美しいボードだ。。。

CPUはまあまあ暖かくなります。消費電力は5V 0.15A = 0.75W でした。意外に低消費電力。モバイルバッテリーで十分動かせますね。

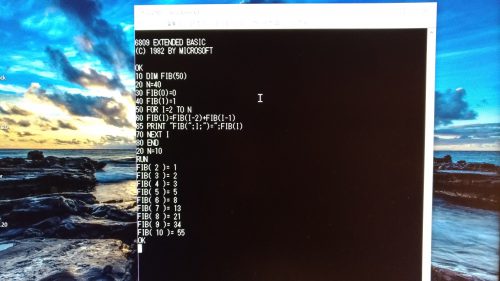

BASICを入れて、プログラム書いて遊びたい。本当は、このボードでCコンパイラが動くといいのですが、メモリが小さすぎて無理かな?やっぱり、同じボードで完結する環境が好きなので、インタープリターを入れていじくるのが良い。

… 勢いあまって、BASIC もEEPROMに書き込んで動かしてみた。

夜更かししてないで、はよ寝よ!