前に、「この項終わり」って書いたんですが、往生際悪くまだやってます。

前回以降こんなことやってました。

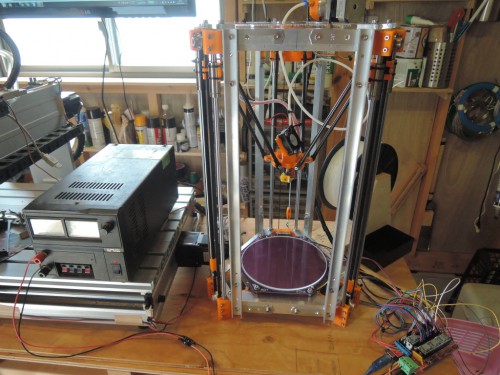

1) フレームの強化・調整

前回実施した、2面の強化ではやはり中途半端感がイナメナイ・・・ということで、追加の材料をホームセンターに買いに走り、3面を均等にアルミフレームで強化しました。

その際、組み付けの精度をちょっと気にして組んでみました。というのは、前にキットをそのまま組み立てた時に縦に長いものをプリントしてみたところ、縦のものが少し傾いていたのです。deltaタイプのプリンタは、3軸合わせての動作なので、寸法の狂いの影響が大きく出がちと思います。アルミフレームを締めこむ前に、軸を決めている直径8mmのロッド6本がプリントベッドに対して垂直に立ち上がっているか、スコヤを当てて確認しました。一部少しですが垂直になっていないロッドがありましたので、上のアクリルプレートへの取り付けを調整して垂直になるようにしました。ほんの1mmちょっとのずれでしたが、十分に確認をしておくことが重要と思います。

それから、前は、フレームの下部のLアングルの取り付け方向がよろしくなく、プリントベッドの隅のほうをプリントするときに、ファンがフレームに干渉したりしてよろしくなかったので、Lアングルの取り付け方を変更して干渉しないように変更しました。穴をあけ直したり結構辛気臭い作業が必要でした。

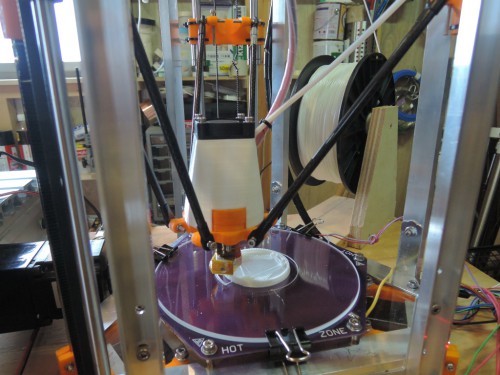

2) ヒーテッドベッドをつける。

これまで、キットについてきたアクリル製のプリントベッドにマスキングテープを張り付けてプリントしていましたが、結構めんどくさいのと、ABS樹脂のプリントもボチボチ始めてみたいなということで、前から買ってあったヒーテッドベッドと耐熱ガラス製の円形プリントベッド(今見たらどっちも売り切れ…)を取り付けました。

ヒーテッドベッドは、10mmのスペーサーを使ってアクリルのフレームに取り付けましたが、アクリルフレームには、穴が開いていませんでしたので、現物合わせで4.2mmの取り付け穴をあけました。スペーサーは4mmねじ用を使いました。また、ヒーテッドベッドの取り付け穴は4mmより小さなネジ用だったので、ドリルで拡げて取り付けました。

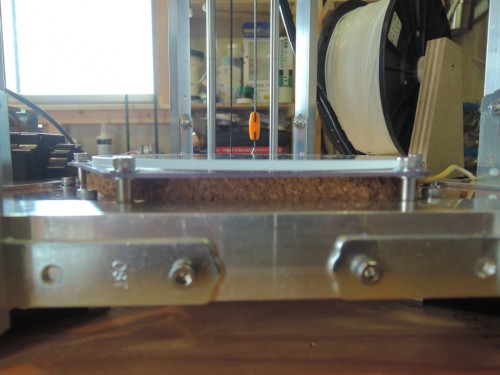

ヒーテッドベッドと下のアクリル板の間の断熱はみなさん苦労しているところかと思いますが、私は、100円ショップで売っているコルク製の鍋敷きを使ってみました。ヒーテッドベッド=鍋、アクリル=机と考えると、これはきっとベストマッチに違いない!ということでやってみましたが結果は良好で、上のガラス板の温度上昇もよいようですし、ヒーターを切った後の温度の冷え方もかなり小さいです。良好な結果が出ている一つの理由としては、コルクがぴったりヒーテッドベッドにくっついているので対流が起こらないことがあると思っています。

こんな感じで、コルクも厚さ10mmなので、アクリルとベッド両方に接触していますが問題ないです。

印刷をしてみましたが、温まったガラス板は、樹脂の着きもよいし、プリント後少し力を入れてプリント物をずらせば簡単に外せるので便利。

ヒーテッドベッドは、RAMPS1.4の端子に接続しました。電源は、別に前に実験で使ったアマチュア無線機用の電源につなぎました。電圧を調整できるし、電流容量も十分にあり、電流の流れもメーターで見られるのでこれでよいという感じ。RAMPS1.4ボードのMOSFETの発熱は、それなりにあり、放熱を考えた方が良いのですが、今のところ70℃に調節するぐらいなら、一度温まった後の電流が小さいためまあいいかという程度にはなっています。MOSFETの放熱改善はABS樹脂でプリントするときの課題です。

3) ファンの取り付け方法変更

これまで、キットに付属してきたファンのブラケットを使って、ホットエンドの横にファンがついていましたが、余りにホットエンドの高さに近いのでいろいろなものとの干渉が怖いので、Thingiverseを眺めてファンのブラケット兼ダクトを見つけて、作ったプリンタで印刷、ファンの取り付け方を変えてみました。

こんな感じで、ファンがホットエンドの上にダクト兼用のブラケットでとりつきました。ファンの風の向きはどっちがいいんだろう?と悩んだのですが、とりあえず印刷物の冷却が目的?と思って風が下向きになるようにつけてみました。

ところが、このファンの取り付け方法あまりよろしくないようです。

まず第一に、ダクトの中に配線やらホットエンドやらが収納されてしまうため、メンテナンス性が悪いです。

それから、第二、こちらの方が深刻なのですが、ホットエンドの冷やす必要があるところを覆う形になるため、熱が籠りやすく、長時間のプリントをしていた時に、ホットエンドの熱の影響のためか、フィラメントが途中で詰まってしまいました。2時間ほども印刷した後に詰まって止まっているのを見るとかなりショックでした。ファンの風の向きを対流に逆らわないよう上向きにしたらましかもしれませんが、いずれにせよファンが回っていない時は問題なので、ダメかな。

そもそも、ここについているファンはいったい何のためにあるのでしょう?トラブルを通じて考えた、今の私の理解は、ホットエンドの冷やすところを十分に冷やしておくため。ということなので、もう少しそれに向いた方法を考える必要がありそうです。とりあえずは、このダクトは取り外しておこうかなと思っているところ。

4) カーボンロッドの取り付け改善

6本のカーボンロッドがTRAXXASのジョイントに取り付けられていますが、キットの説明書ではネジに何かを巻き付けて差し込んで固定。みたいな超アバウトなアドバイスが書いてあって素直に真似したのですが、場所によってはプリントしているうちにロッドの取り付けが緩んだりして問題が出ました。というわけで、ロッドのジョイントとの取り付けは差し込むだけではなくて接着をしようと思いました。接着をどうやるか少し悩みましたが、元の、テープを巻き付けて差し込むやり方は、軸の芯がきちんと出るのはメリットと思いましたので、テープはそのままに、きっちり差し込んだ状態でアロンアルファを隙間にしみこませて固定する方法を採用しました。アロンアルファがあったはずと思って道具箱漁ったら案の定全部使えない状態になっていたのでダイソーに買いに走りました。

これに関しては、今のところしっかり留まっているので成功?

5) 総評

まさかキットの組み立てでこれだけ楽しめるとは思っていませんでしたが、まだまだ直すところがてんこ盛りという感じのこのプリンタ。個人的には、送料込みで5万円を切った価格で一応プリントが始められるのはOK牧場と思いますし、コアなところで問題が出るので、それを直すことでプリンタの仕組みをより深く理解できるのが逆に優れている?と思っています。が、印刷したものを楽しみたいと思ってこのキットを買うとストレスが溜まるに違いないです。まさに素人には勧められないブツと言えましょう(と、素人の私が言ってみる)。やはり初心者の人は普通にatomとか作るのがよいと思うのですが、私は天邪鬼なので。ごめんなさい。