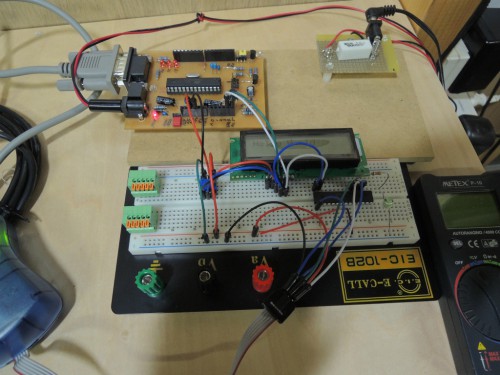

先にArduinoボードをCNCで切削して作ってみましたが、そちらの方は、デザインができあいのものを単にCNCルーターに流しただけでした。

今度は、自分で基板のデザインをやってみました。

まず手始めに小規模なものを。しかし、表面実装の部品が載せられそうなそんな設計のボードを切削してみます。

CAD Eagleを使ってデザインします。かなり部品ライブラリがいろいろなところに転がっているので、他のCADも試そうと思いましたがなかなかそうもいきません。このCAD、買うには高いと思いますが、100x80mmの基板であればフリーでできるので、重宝します。

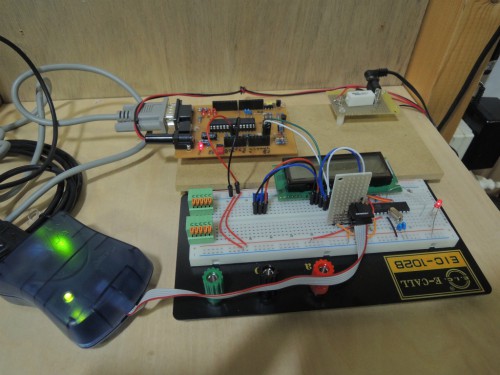

デザインしたのは、LANモジュールとSDカードメモリーを切り替えて使うための基板です。

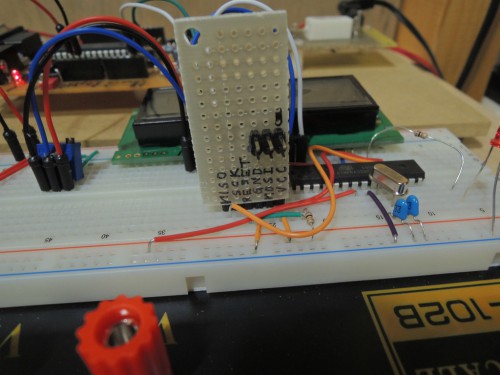

基板のデザインの基準は、viaの孔径を0.8mm、ラインの太さを0.4mmとしています。via といってもスルーホールを打つわけではなく、錫めっき線を通すだけの孔なので、手持ちのドリルの関係で0.8mm径としました。

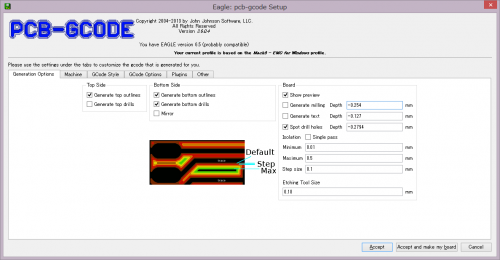

基板設計後g-codeに変換をする必要がありますが、これにはpcb-gcodeというulpを使いました。

pcb-gcodeのインストレーションは、マニュアルを見ればいいとして、File -> run ulpとして、pcb-gcode-setup.ulpを起動、まず設定をします。

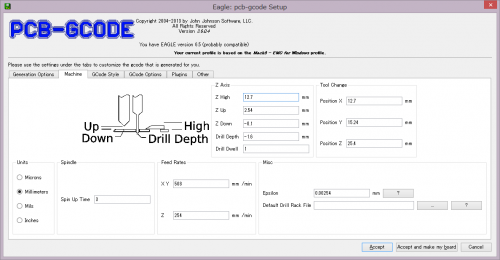

設定値は、今のところ下記のようにしています。

こちらがまず最初の設定。ツールの大きさを0.018mmとしていますが、手持ちのカッターは一番細かいのでも、0.23mmなので、小さすぎますが、この設定よりも大きなツール設定をすると、切削されないところが結構でたので、これにします。

次が、CNCマシンの設定で、基板の厚さや、掘り込みの深さを指定します。掘り込みは0.1mmとしています。

後はディフォルトのまんまだと思います。g-codeを作成したあとは、前にも書きましたが、Optiという最適化ソフトで出力のg-codeを最適化してそれを切削しました。

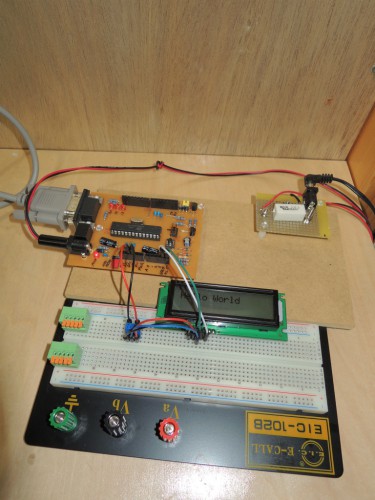

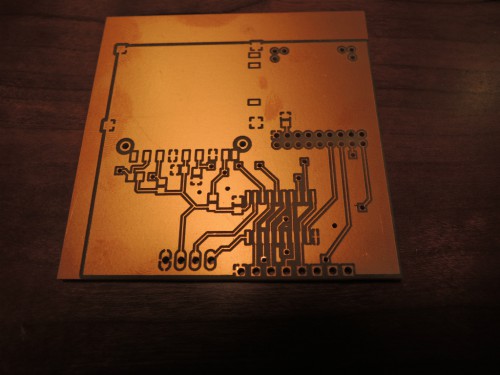

いつものように切削した結果がこれ。

切れている線はなかったですが、パターンが細め。ドリルの位置がずれているのは、大きな(1.2mm)の孔は手作業であけたため。

エッチングの切削はもう少しパラメーターをいじればよいと思いますが、ドリルの方は困ったことに、ツールチェンジするところで、私のツールはツールチェンジャのようなしゃれたものはないので、一時停止してほしいのですがしてくれません。ドリルの径は小さいものから実行するようになっているので、実施状態を見てpauseをかけるのでしょうか。一度ドリルで孔があいてしまうと、中心がわかりにくいので手作業でドリルするのが難しくなりますので何とかしたいところです。

もうちょっと調べればいいと思いますが、今日は眠いのでここまで。