昨年8月に引き渡しされ、9月から入居して住んでいる我が家。今年の7月にようやく自作の太陽熱温水器が稼働し始めました。

今日9月の検針がされたので、太陽熱温水器の有無による夏季のガス代の変化がわかりました。

昨年9月 12.2 m3 (入居は9/8あたりからなので、ひと月分にはなっていません) 7572円

今年9月 2.8 m3 3210円

というわけで、月に4300円のガス代減少です。今後も実績値の比較をしていこうと思います。

8月の消費量は、旅行に行った期間もあるので、比較が難しいですが、3m3と9月とほぼ同じでした。

ところで、消費量は、けた違いに減っているのに、請求額はそれほど軽減されていません。

これは、基本料金の存在が大きいです。特に、我が家は、給湯器をリース的な形(いわゆる、契約してくれるんだったら給湯器ただで付けときますよ・・・ってタダなわけない)で導入しているので、基本料金というより、給湯器代の支払いって感じですか?うーん。よろしくない・・・

また、今年になって、ガス代の単価も上昇しているようです。

まあ、試行錯誤しながら太陽熱温水器を作って楽しかったし、単純に使用量が減るのは化石燃料依存を軽減しているということなので、素晴らしい!ってことにしておきましょう。

CO2排出量 (ガスの分は) 1/4 ってことですよ!

(冬は我が家はガスで床暖房使いまくっているので、CO2出しまくりですが・・・)

東電えらい

今日、夕方雷がすごかったです。

雷が鳴りだしたかと思うと、ズドンズドン落雷があったようで、我が家も停電がありました。

「あ、停電した」

ということで、非常用電源装置の出番だ!ってことで、切り替えスイッチを非常用に切り替えたんですが、切り替えて「あー、作ってよかったね」と話している間に、商用電源復旧です。その間数分間ぐらいですかね?

これって、落雷の影響で東電のどこかの施設に問題がでて、送電ルートを切り替えて復旧するまでが数分間ってことですかね?人の手を煩わせずとも復旧できるなんてなんて素晴らしいシステムなんだ。

我が家のシステムは、能書きは立派ですが、水漏れしたり、PCが止まったり、なかなかほったらかしで安定稼働というわけにはいきません。まあ、それを前提に楽しんでいるんですが、やっぱり、人からお金をいただいてサービスしているところのは信頼性が違うね。

なんて、思いました。

まあ、我が家は脱原発派・発送電分離派ですが、こうやって太陽光やら太陽熱で自分でエネルギー地産地消をやろうとするとなかなか大変なことだなあと思うところもあるので、責任もってちゃんと電力を供給する会社があるのも大事なことだと思います。

というわけで、我が家の太陽熱温水システムの稼働状況。

グラフは、見づらいですが、赤い線がCollector(集熱板)表面温度。

熱交換器の温度(HeatEx)、温水タンクの上端(TankTop) 下端(TankBtm)の温度などを示しています。

晴天時には、温水タンクは65℃程度まで上昇しています。

お風呂に湯を張ると、タンクの底から水が供給されるので、下端の温度は水道水の温度になりますが、上端は暖かいままです。暖かいお湯の方が軽いので、お湯と水がほとんど混じらずに維持されるようです。

連続4日ガスを給湯のために使用しなくて済んでいます。曇天でも前日の残り湯と曇天のなか温度上昇する分で、230リットル程度浴槽に適温の湯を供給することができています。

我が家はLPガスなので、この節約でどれくらいガス代が減るかな?たのしみ、たのしみ・・・

太陽熱温水器の大チョンボ

太陽熱温水器が出来上がった次の日の朝のことです。。。

朝、温水タンクを見ると、少し水漏れ。

「あれー?締め方が甘かったかな?」と水漏れしているところのホースバンド等2か所程度を増し締めしました。

その日はとても天気がよく、タンクの水温がよく上がります。。。

温度をリモートで見られるようにしてあるので、時々温度をチェックしていました。

すると、タンクの温度が50℃を超えたあたりで、突然、タンク底の温度が急低下!

あっという間に水道水の温度程度になってしまいました。明らかにこれは異常。ということで、タンクを見に行くと。。。

すごい勢いで水がタンクから溢れていて、周りの地面が「池!」になっていました。

あわてて、タンクの覆いを外して中を見ると、配管の一つが完全に外れてしまって、水道水がそこから、じゃんじゃか漏れていました。

あわてて、元栓を閉めて、配管をつなぎなおします。

「あー、配管の締め方が足りなかったのかな。。。」周りが水浸しになっちゃったよ。。。

そのあとは、問題も起こらず。夜は、半分ぐらい沸いたお湯でお風呂に入りました。

次の日、念のため、水道の元栓を止めて、配管が外れても、周りが池にならないようにしました。

ところが、同じような温度で同じように同じところの配管が外れて水漏れ!

何かがおかしい。。。。同じことが繰り返されるということは、何か根本的な原因があるということです。

考察。配管が外れたということは、タンクの中の圧力が高まっているということ。これは、水の温度が上がると膨張するから、当然。でも、圧力が高まった場合は、逃し弁が開いて圧を調節するはず。。。

逃し弁じゃないところが外れちゃったってことは、逃し弁が規定の圧力で働いていないのではないか?

と思って、逃し弁のマニュアルを見てみると、何か違和感が。。。

そう。逃し弁の使い方(向き)が反対!

向きが反対だと開く圧力がすごく大きくなってしまいます。当然、他のところの耐圧が低いところが先にぷしゅーってなってしまいます。理屈が通ります。

原因がわかったらすぐに対策。弁の取り付け方を変更して逆向きにしました。幸いにも追加の部品がなくても対応できました。

対策後3日経ちますが今のところ水漏れは再発していません。原因確定ですね。

ここの所毎日お日様がよく照っているので、連日タンクのお湯が65℃程度になっています。

300リットルの65℃のお湯が使い切れるわけもなく、シャワーを使わず湯船のガス代タダのお湯をふんだんに使って体を洗っていますが、大丈夫。

しかし、タンクの配管をしてから数か月の間トラブルを起こしていなかったのは、タンクの水の温度が変わらなかったからですね。幸いにも、タンクの配管に高い圧力に弱いところがあったので安全弁になっていましたが、全部配管がしっかりつながっていたらタンク本体を痛めてしまったところでした。

不幸中の幸いです。

DIYならではの、いろいろな失敗、失敗に学んで成長できているかな。。。

おひさまのお湯でお風呂に入る

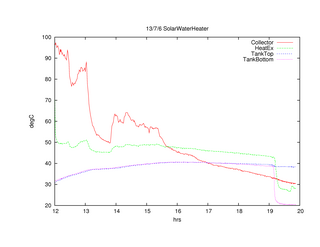

関東地方が梅雨明けした7/6の今日、製作してきた太陽熱温水システムも稼働させました。

温水タンク内の配管をしました。

動きゃいいんだ的な、ぐっちゃぐちゃの配管ですが、一応漏れてません。

集熱板からのお湯は、架橋ポリ管を通って温水タンクまでもってきて、DCポンプや熱交換器につないでいます。

この循環系に水(最終的には、不凍液)を充填するために、分岐配管を用意してあります。この分岐配管の弁を切り替えて、水で配管を充填したら、閉塞して、閉鎖系にします。

集熱板からもらった熱を無駄にしたくないので、配管の周りは断熱材で覆います。

集熱板の裏には、膨張タンクや安全弁をつけました。これは、配管の中の水が熱膨張したり、沸騰したときに圧力を緩和するためのもの。

赤いのが、膨張タンク(8リットル)。こんなに大きいのは必要ないと思うけど。。。

水を循環させて、集熱板の入力と出力の温度差を見ます。

一応、集熱板で温度が上昇していることを確認。

梅雨明けの空は、まだ不安定で、時折分厚い雲が日差しを遮りますが、日が当たった時はとっても強力な日差しです。

配線が外れたり、いろいろとミスがあって、本格稼働は昼からでしたが、お湯を作ってみました。

お昼に30℃から始まったタンクの水温は、3時半には、40℃を超えました。今日は日の当たりはあまり良くなかったですね。

夕方、映画を見に行っている間も、ポンプを回しっぱなしにしたため、集熱板で逆に少し放熱させてしまった。ここは今日取ったデータを元に制御プログラムを変更して、自動でポンプを動かしたり止めたりするようにすればOK.

7時前に帰宅し、お風呂にお湯張りを250リットル程度したので、タンクの底が水道水が注入されて20℃程度まで下がりましたが、タンクの上は、38℃程度を維持しています。

今日は、実用最初の記念ということで、太陽熱温水器で作ったお湯だけでお風呂に入ってみました。

タンクの温度の測定結果からすると、温度が低すぎると思ったのですが、実際には十分あったかくお風呂に入れました。タンクの温度測定よりも2℃ほど実際の湯温は高いのかも。

我が家の庭に降り注ぐ太陽からのエネルギーだけで沸かしたお湯で入るお風呂は最高です。

お湯の循環にポンプを使っていますので、電気も必要なのですが、それは、横の太陽光パネルで十分まかなえているので、真に我が家エネルギーだけ!まさにエネルギーの地産地消デス。

温水タンクの温度の上昇具合から計算すると、空から集熱板に降り注いだ太陽エネルギーの60%程度は、温水タンクに注入できてそう(3kW)なので、まあ、満足です。もう少しだけ効率をあげたいと思いますが、それはおいおい試していきます。

ともかく、今日のところは大満足な一日でした。

集熱板の製作(一応完成)

先週進捗を再開した太陽熱温水器の製作、集熱板を半分作りましたが、今日は、残りの半分を作りました。

左半分のアルミ板と銅管からなる集熱セクションを取り付けました。パイプの長さに計算違いがあったため、フィッティングのはんだ付けを現物合わせで長さを調整してからやり直しました。

また、2分岐と集合の部分はチーズを使っていますが、集熱板の裏に配管を出すのに、穴あけをしたりちょっとした手間のかかる作業があり、ここまで約2時間を要しました。

先週、日焼けしたのに、今日も日焼け止めを塗らずに作業をしてしまい、全く学習がない!

(作業を始めた時は曇り空だったのでOKかなと思ったけど、甘かった)

昼ごはんの前に、つや消し黒を塗りました。ぎりぎりこれだけの面積1.35m*4.2mの面積のアルミ板を塗るのに1缶の塗料(5m2分)で足りました。足りましたというか実際は微妙に足りないので、雑な塗り方なのは気にしない技術で対応。。。

ここまで作った時点で、水道をつないで、リークテストと温水を作って遊んでみました。

ちょっとした日差しで、触れないぐらいの熱さのお湯が出てくることが確認できたし、心配したリークも今のところなさそうなので、一応合格。

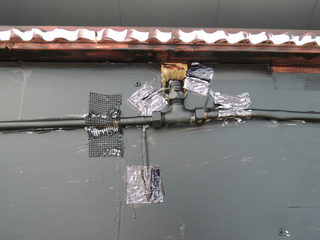

集熱制御に必要なのと、目で見ても確認したいので、温度計センサーをいくつか取り付けました。

水の入力部分の配管温度と出湯部の配管温度、それから、ポンプ制御に使う集熱板の温度。

取り付けは手抜きで、ブチルゴム付きのアルミテープでセンサーを貼り付けただけ。

もうちょっと真面目にやった方がいいかなとも思いますが、問題起こったらまた直せばいいので、とりあえずこれで。

集熱板は、ポリカの波板をかぶせますが、1.35mのスパンをそのまま波板をかぶせると、温度変化で、ポリカの波板が激しくたわんで見栄えが悪いので、半分のところに台座の木材を置きました。

この木材があるとかなり集熱板の面積がけられて損をするのですが、仕方がない。

これで波板をかぶせると、しばらく手を入れないと思いますので、木部を手持ちのガーデンカラー(ワインレッド)で塗装しておきました。超手抜きの2回塗りです。2回の塗装の間30分ほどしか置かなかったので、2回塗りとは言えないかも。

ポリカの波板を釘で留めて、その上にガルバで作った水切りをかぶせて集熱板の部分は一応完成。

明日以降時間が空いたときに、温水タンクの間の配管をつないでテストをしようと思います。