見積もり合わせのために工務店に提出した図面のプランですが、またまた、最後に事務所から見せてもらった案から変化していました。

一つは、リビングの上の吹き抜けの高さです。これまでは、2Fの勾配天井そのままの高さだったのですが、これだと少し1Fから見上げると高すぎる、ということで、リビングのところの勾配天井を低めにして、平均で1Fの床面から4.3m程度としています。これによって、吹き抜けの上の天井と屋根の間に大きな空間(小屋裏)ができますが、ここの熱気を換気扇で屋外に排出することによって、夏の夜に室内の温度を少しでも速やかに下げることを可能にしよう!というアイデアです。空気のため込むことのできる熱量は大したことはないので、あまり効果があるかは不明ですが、私は、まあ、試してみよう!というスタンスです。

こういった温熱環境について、家屋の構造に関する様々なWebページで議論がされていますが、私はいろいろ読んでみたもののすんなり納得がいったというわけではないのです。今回は自分で家を建てるわけですから、実験、ということで、建てた後の温熱環境についてもデータどりをして、考えてみたいと思っています。テーマとしては、1)夏の屋根の熱射の影響はどうすれば下げられるのか?2)吹き抜けのある、リビングに窓がいっぱいある家で床暖房の光熱費ってどれぐらいかかる?3)床下や小屋裏、押入れなどの湿度、結露環境はどのようにコントロールできるか?

などです。

そんなデータ取りをするために、ちょっとフライング気味ですが、

温度湿度ロガー

http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-04793/

というのを2個買ってみました。

2個買ったのは、熱や湿度の移動を知るためには、最低でも2か所での温度、湿度の違いを見ることが必要だろう、ということからです。

とりあえず、今日は今住んでいるところの室内と屋外の温度差を見てみよう、っていうことでデータを取っています。

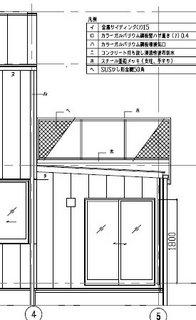

もう一つ、私の気に入っている表も裏も使えるバルコニーが図に書かれました。手摺は、どぶ漬けめっきパイプとステンレス金網、足の乗るところは、木張りという「高級仕様」になっていました。

バルコニーから庭やダイニングと洗面室に面したウッドデッキや隣の畑も見下ろせ、気持ちがよさそー。

見積もり用図面ができる

設計事務所で作成していた、図面ができました。

これから、見積もり合わせをするのですが、そのための図面です。

見積もり合わせは、普通の物の調達と同じで、仕様書・図面と、見積もり期日・工期(要は納期)・支払い方法、仕様に関する疑義の質疑の手続きなどが書かれた見積もり要領をpdfであわせて、工務店に送ります。

指定の支払い方法は、場合によって違いますが、今回は、契約時2割、上棟時3割、引き渡し時5割としました。

今回は、諸費用は、自己資金で払おうと思っていますが、工事費用は、3分割でまた銀行から都度ローンを実行していただいて払おうと思っています。なんか、銀行ローンが打ち出の小槌に・・・そんなわけはありませんが。

仕様書・図面はかなり細かいところまで書かれています。

細かく書かれていないと、見積もり合わせの意味がありませんし、費用の調整もできないからですが、工務店もこれをもとに積み上げで見積もりを出すのは本当に大変と思います。私は仕事では、発注側になる方が多いですが、ここまで詳細を仕様書に記載することはあまりないなあ、などと思いながら仕様書を読んでいました。とにかく家屋は要素が多いですね。

仕様書は、木造住宅工事仕様書(フラット35)、昔でいう公庫仕様書を読んだことがある方ならわかるかと思いますが、仮設工事、土工事、コンクリート工事、鉄筋工事、組積工事、防水工事、等々と項目に分かれており、各項目について、複数の仕様選択肢が書かれてあり、本工事で採用する仕様項目に○を入れてあるようなものになっています。これって、私は建築の仕様書で初めてみたスタイルですが、こういう方式の方が、「いくつかのバリエーションのうちのこれ」というかたちで仕様が決まるようなものの場合、仕様が網羅されているか、すぐにわかるので便利な方式と思いました。少なくとも、私の仕事ではこのような方式の仕様書はないので、面白いです。

今回の見積もり合わせの仕様書は、設計事務所が普段マンション等の建物を中心にやっているせいか、木造用のテンプレートではないようです。妙に鉄骨系の工事項目が多いです。

添付図面も多岐に渡ります。

面積計算図(建蔽率、容積率、斜線規制、など法規に準拠していることを示す図)、案内図、敷地配置図、特記仕様表、仕上げ表、平面図、立面図、断面図、展開図、天井伏図、建具計画図、建具表(サッシと屋内建具)、設備関係(キッチン、風呂)詳細図、各部収まりの部分詳細図、構造関係(仕様・基礎詳細図)基礎・床・梁の伏図、設備関係は電気(コンセントとランプ)、衛生(給排水)・空調・換気設備、火災報知器の仕様表と平面図、その他・・・・

こちらは準防火地域なので、1階は境界から3m、2階は境界から5mの範囲内(延焼ライン)は防火窓にする必要がありますが、そのことにこの建築計画が準拠していることを示すため、平面図に防火窓の種類と、延焼ラインが明示されていました。

ともかく、これをもとに見積もりを2週間ちょっとでいただく予定です。

同時に、建築確認申請も出すことにします。建築確認のための書類は、叔父の設計事務所で作成していただきました。今回、建築主である私が自分で建築確認申請を出すことにしています。まあ、費用削減のためでもありますが、建築確認申請ってそもそも建築主が出すものであるって知っていますか?私は、自分がそうすることになって調べてみるまで意識していませんでした。設計事務所が出すのはあくまで「委任」されて出すということのようです。書類を自分で出すのは個人的に楽しみっていうか、普段、市役所の建築指導課やら消防やら、土木事務所なんて用事がないから行けないじゃないですか。そこに行けるんだから、まあ、楽しみです。

建築確認申請の書類は、見積もりのための書類に比べたら超あっさりしています。

まあ、要は、建築がもろもろの法規制の枠内に収まっているかどうかを役所で確認するってことですね。

プランはまだ変わります。

だいぶ定まってきましたが、プランはまだ完全に固まったというわけではありません。

今日いただいた設計図面は、壁、床、天井、外壁、屋根仕様がかかれ、窓の仕様も書かれていました。

床は水回りはクッションフロア、他はフローリング。天井は梁をリビングダイニングについては顕し。柱も同じく場所によって顕し。天井は一部シナベニア張りだが、2Fの天井は基本的に勾配天井で石膏ボードにペンキ仕上げ。和室は、杉板とシナベニア張りを組み合わせた天井。外壁は、ガルバサイディング。屋根は同じくガルバを立ちハゼ葺。

窓は、南北の風通しを考えて追加してあった。和室の窓が西と北に設けられ、階段室も東と北に窓がとられた。1Fの仕切りの建具は、ポリカの建具だが、ほぼ天井の高さ(梁の下)から2.2m高程度の吊り戸とする予定とのこと。最初は長押?欄間?の下に高さ合わせをして、建具の高さを減らそうとしていたが、収まりが大変でコスト増を招くためという説明を受ける。

今日は、施工業者さんと見積もり合わせを行うために顔合わせをしました。

その前に、今住んでいるところで、キッチン等の内容について打ち合わせる。

・キッチンの収納容量。余裕を見る必要があるのではないか?食洗機の上に棚が追加できればよいか?これは、見積もり合わせには現状の図面で出す方向で議論したが、引き続き検討。

・吹き抜けに面した子供室と寝室に前は吹き抜けに面して窓をつけていたが、これをもっと吹き抜けやその下のリビングとつながりができるように、寝室と子供室の壁を一部ポリカーボネートの板にしてはどうか検討しているとのこと。初め聞いたときは「えっ?」と思ったが、少し話を聞くうちにいいかなと思う。吹き抜けのところへ反射した光が子供室と寝室にも導入される?また、寝室、子供室からも吹き抜けとなんとなく繋がった感じがしてよさそう。プライバシーはロールスクリーンなどを付けて確保できるとのこと。

・吹き抜けのところにつける手摺の高さ。900mm程度と当初案の800mmよりは高いが1.1mというような高さでは、下から見上げた時の圧迫感が強いので、900mmとすることにした。

・雨水利用をしては?との話をいただいていたので、その話も。庭への水やり、洗車等に使える。タンクは不格好。「池を作っては?」との話。ボウフラは、魚を飼っておけば湧かないとのこと。タンクで受けてそのオーバーフロー分を池に流すのはいいかもしれない。でも、蒸発の方が早くて節水にならないような。。。それと、4本ある縦樋から水をもらうのは工夫がいるというか、格好の問題もあるので、屋根の全面積を利用できるわけではない。切妻の南半分の屋根で受ける雨水は利用しようかな?本当は、北側屋根で受ける水をうまく処理したいのだけど。もう少し検討。

工務店訪問。今月末あたりに図面を送って見積もり合わせ依頼したい。図面はメールで送ることになった。また、同等品のところは工務店さんの得意な内容で提案をいただきたいという話をする。

他には、建設中の現場を見せていただきつつ、材木の種類と価格の話を業者さんとする。梁をベイマツ、柱を本当はヒノキ、それか、ベイマツでやるのがよさそう。集成材の梁は顕しにして見せるとbusyであまりよくなさそうなので、無垢かな。通し柱はいくつか見せる柱になるため、それらの見せる柱は、磨きの材質とする。また、屋根の断熱材もできれば(費用!)、スタイロフォームの系統の材料を使いたいというような話をする。

時代によって、よく採用されるかされないかの流れで、材の値段もずいぶん変化しているとのこと。

今はよい材料が非常に安くなっているとのこと。

構造計算の結果を概略教えていただくが、今の設計で等級2とのことで驚く(等級2も取れているという意味で)。かなり壁の(少ないところは)少ない設計なので、耐震強度を心配していたが、あまり心配するのはよそう。

プランrefine 4回目

現在、詰めの設計をしていただいていますが、

プランをリファインしていた段階の話。

床暖房はつけることにしました。費用がかかりそうなので、LDだけですが。

一応、想定している断熱材の厚さや建物の間取りから、燃料費の見積もりをしたりして、それをもとに、熱源をどうするか考えてみました。床暖房の熱源はいろいろあります(下記、温水床暖房限定で考えています)。

・エコキュート

夜間電力を使ってヒートポンプでお湯を沸かしてためておく方式。暖房需要も給湯需要も夕方~夜なので、ためておく時間が長いので不効率と思います(それでもオール電化にしたら経済的かもしれませんが)。機器のコストも高い。私のポリシーと合わないので×。

・ヒートポンプ

エアコンの効率はよく知られていますが、同じ原理を使ってお湯を沸かすもの。効率が高いのはいいけど、機器が高いです。良くて10年持ったとして、装置代が回収できなさそう。

・灯油

これが一番燃料代としては安上がり(LPガスの半分。都市ガスの2/3)。でも、匂いが問題。うちは、隣家と少しは距離を開けています(7m)が、隣接していることには変わりないので、農家のようにはいきません。それと、ガスは調理のために必要なので、燃料の種類が多くなるのがちょっと。。。

・LPガス

要は瞬間湯沸し。値段が高いがまあ、しょうがないかな。利便性は高いと思います。エコジョーズなどを選ばないと機器も安い。

悩みましたが、LPガスの給湯器と床暖房熱源機を入れることにしました。床暖房の熱源機と給湯器を別にしたのは、両方使える機器は結局1つの箱に2つの異なった装置が入っているような感じだからです。給湯器はお湯が循環しませんが、床暖房はお湯が循環する必要があり、全く違ったシステムになるのです。

片方の機能が故障したときに両方が影響を受けてしまうのは嫌なので、別々に。

また、エコジョーズも選びません。計算上10年間の燃料代の差額が機器の差額程度なので、エコロジカルかもしれませんが、エコノミーではあまりないように思ったためです。もっと大きな家で多量の給湯と暖房が必要なところならエコノミカルかもしれません。

さて、

間取りの方は、2Fトイレをやめて多目的室がさらに広く9畳あまりになりました。ちょっとした図書館が作れるのではないかと思います。将来的に子供が増えたら、子供部屋をここに増やせるようには考えていただきました。それまでは、リビングとは別にここにソファーと本棚を置いて、ゆったりと本が読めるようにしたいなと思っています。じゃあ、リビングでは何をするの?っていうのが難しいかもしれません。まあ、洗濯物を畳んだりするかな。。?

キッチンは、タカラの廉価版のシステムキッチンを入れようと思います。

タカラのキッチンはデザインが。。。ということはあると思いますが、まあ、お手入れが楽なのがいいんじゃない?ということで。マンションに住んでいるときに、キッチンの引き出しに醤油染みを作ってしまったり、鉄なべをステン板の引いてある引き出しにそのまま置いていたら、もらい錆をして、真っ赤にステン板が錆びてしまったり、ということを経験しているので、引き出しがホーローなのは優れている、と思います。なるべく、費用を掛けたくないのですが、足下引き出しタイプを選んで収納容量をとり、グラストップのコンロやシロッコのホーロー整流板付きのレンジフードを選んだりしてお手入れ楽々を追求することにします。ワークトップも、人工大理石を信じていないので、ステンです。

吊戸棚:我が家の設計はキッチンの天井高が低め(2220mm程度)なので、標準の吊戸棚(70cm高)を入れると、アイレベルの中途半端なところ(1500mm)に吊戸棚が来て使いにくいので、吊戸棚をやめて、ここに業務用のガラス戸付きの吊戸棚を入れて、アイレベルの食器棚としてつかおうと思います。また、この下には、パイプ棚を置いて、鍋などを置けるようにします。

コンロの横は、すぐ勝手口です。

うちはちょっとひねくれ者で、食洗機もビルトインにはしません。食器を出し入れするのに腰を曲げるのが大変ではと思われるのと、故障したときに高くつくと思われるためです。今までも使っている食洗機をシンクの後ろに引っこみを作ってもらい、そこに置くことにしました。見栄えはともかく、シンクからそのまま食洗機に入れることができ、使い勝手はよいです。(実は今の家がそうなっていて、シンク前の出窓のところに置いていて、なかなかよいのです)。

シンクの左側は250mmあるものを選び、そこに水切りラックが置ければと思います。また、さらに左側は50cm程度の空間が空いており、ワゴンなどを置けるようにしておきます。

このキッチンの背面には、食器等の収納と冷蔵庫を置くのですが、システムキッチンの作業台のスペースが小さいと思われるので、背面は、IKEAなどで奥行65cmのワークトップを購入して設置、そこも作業台(というか、配膳テーブル)として使えるようにしようと思います。オーブンレンジもその広々とした背面のワークトップに置き、家電収納のようなものは使わないことにします。

正面の吊戸棚だけでは食器は入りきらないので、背面の吊戸棚を使って残りの食器を入れる必要がありますね。ワークトップの下も引き出し収納などを用意して収納容量をとる必要がありそう。

全体としては、なんだか昭和な香りのするキッチンになっているかもしれません。クローズドなキッチンなので、機能性重視です。クローズドなのですが、建具を開けると、LDとつながっていて、LDの窓を通じて庭が見渡せるようになりました。

LDの窓は、当初案からかなり変更があり、LDの南側の面全体に腰窓を配置して、家の南側の庭がパノラマ的に見渡せるようにしました。南側に掃出し窓がなく、ある意味オフィスみたいな感じです。

ダイニングの東側は掃出し窓でその外側のウッドデッキに出られるようにしてあり、そこを通って庭には出られます。ウッドデッキは洗面室とも掃出し窓でつながっていて、洗濯物をデッキの上の庇のしたにすぐに干せるのです。

窓の寸法、種別、位置などを図面を見ながら相談しました。

準防火地域で延焼ライン(境界線から3m, 2Fは5m)にかかるところの窓は防火窓にする必要がありますが、これに対応できる窓が今、防火サッシ偽装(といっていいでしょう)の影響で非常に限られています。この影響で引き違い窓が滑り出し窓になったり、窓の大きさを小さくしたりという変更が必要になりました。

シャッターを付けることでも対応はできますが、シャッターを付けると使わないのに大きな費用がかかるし、かっこ悪いので、このような対応になっています。

外壁材、屋根材、床材、内装材はある程度お任せのところですが、ガルバの外壁、屋根、床材は複合フローリングで行くことになりました。内装は、過去に経験ある内容でやるとのことで、磨き柱と梁の顕し、一部の天井や壁にシナベニアを使うほかは、ペンキ内装とのことです。和室とLD,キッチンとLDの間の間仕切り建具は、ポリカーボネートを使った、光が透るものを使うとのこと。基本的には、メンテの必要性の低い材料を使うという考えで、選んでおり、クロスは使用しないようです。

ペンキの内装はあまり見かけませんが、アメリカなどではよく見かけるし、塗り直しなども自分たちでできるのでよいのではないでしょうか。

子供部屋などは、模様替えの時などに自分で塗らせてもいいのかも。

ガレージ兼倉庫は、なるべく小さいものにしようということで、当初2.4m幅というものでしたが、今乗っている車で実験したら、ちょっときつすぎるので、2.7m幅に広げてもらいました。これでも、きついことはきついですが、なるべくコンパクトな家にしたいので。

そんなこんなでだいぶ最終形に近づいてきました。

2Fトイレ

2Fトイレ、今建築される多くの家が標準仕様的に装備しているものの一つと思います。これは高年齢の方にとっては2Fで過ごすためには必要だということで、私の親も必ず付けるようにとアドバイスしていたし、妻も同様の理由でつけることを望んでいました。

これを私の判断で、つけないことにしました。

理由は下記の通りです。

1. 必要性。若者は1Fまで下りていけば用を足せるので必要ないです。高齢者に誰も必ずなりますが、その時は「2Fは使わない」ことで対策ができます。我が家は、客間として和室を1Fに設けていますが、年を取ったら、1Fの和室を寝室とすればよいでしょう。本当に必要なら、トイレを2Fに作るより、1Fを増築して部屋を取った方が、豊かな空間が作れると思います。また、我が家では庭のスペースは将来の増築余地としても考えます。とはいえ、個人的には、増築をしたいというニーズは出てこないと思っています。年を取ったら、掃除も大変になるのだから、なるべくミニマルな空間で満足してすごすことができるように、今の設計を考えておけばよいのではないかと思います。

2. 費用がかかる。大したことはないといっても、我が家には無視できない費用です。

3. (大して使いもしないのに、)掃除してメンテすべきスペースが2倍!年とって使う必要が出てきたときにちょうど取り換えたりしないといけないのでは?

4. 本来的にくさくて不潔な、水回りスペースを2Fのようなドライで清潔なところに紛れ込ませたくない。

5. 配管を流れる水が、木造家屋の場合、響くので、音じまいをすることが難しい。我が家の場合、2Fトイレのベストスペースの下に和室がくるので、これは深刻。1F和室で寝ていたら、深夜に子供が2Fトイレを使って流れる水の音で目が覚めるというような事態を断固阻止です。

ということで、2Fトイレは我が家はやめました。必ずと言っても良いほどついているようですが、どうなんでしょうね。

とはいうものの、2Fの多目的スペースにその気になれば簡単につけることはできますので、あまり心配はしていません。また、1Fのトイレは、階段を降りてすぐのところに設けましたし、階段は踊り場付きで、足下灯や手すりなどをしっかり用意するので、安全面も気を付けることにしています。

おじは、階段踊り場から入るトイレという設定もあるとアドバイスしてくれましたが、これは私には1Fからも2Fからも不便と思ったので、1Fでということにしました。