今日は家や菜園を見に行ったり、車を修理に出したりしましたが、もっとも重要なイベントはこれ、吊戸棚の製作でした。

穴あけをしたところまでで止まっていました。

今日は仮組みまですすめました。

一部ダボで組みますので、ダボ穴のペアを平面側と、木口側で用意します。

平面側のダボ穴は、まあ普通の穴あけと同じで、ドリルホルダーを使って、ダボ穴を深さ15mmで掘っています。

木口側の穴あけはなかなか難しかったです。

問題は、8mm径の穴がずれやすいことで、普通に手で持ったのでは私はまともな位置に穴をあけることができませんでした。

ドリルホルダーをつかってあけるために、木口にドリルホルダーを固定するための治具を作りました。

これを木口にはめて、その上にドリルホルダーを置いて穴あけしました。

ドリルホルダー、ターゲットの木、この治具それぞれをしっかりクランプで固定すべきです。

固定すると少しはずれが小さくなりますが、それでも木口のダボ穴開けは、ちょっと難しい。

1mm以下の誤差でないと組むのが大変ですが、一部しくじりました。まあ、適当に組めたので「気にしない」ことにしたい。。。(実は、下に書いた通り、組めただけではNG)

とりあえず、ダボには、木工ボンドをつけず、仮組み。軸細コーススレッドと合わせて組んでいきました。

穴あけ誤差が蓄積して微妙に辻褄が合いませんが、なんとか組みました。

これは、裏側から見たところ。

これは表側から見たところ。

下側は扉のかかっておらず、オープン棚として使います。

上の扉のかぶさる箱は左右分割になっていて、棚板の高さと数を左右で選んで使い分けることができるようにしました。たとえば、左側を水筒、右側を食器、などという使い方などを想定しました。

扉を閉めた写真でないのは、実は、扉をかぶせると、きっちり左右がそろわず恥ずかしいからです。それは、本体側の組立て誤差の蓄積のせいだということは分かっているので、ずれている原因を作っているところを少し削ったりして修正するつもりです。

木口の見えるところは、シナテープを張るつもりですが、まず、このずれを修正してからですね。

木口にテープを張った後、塗装をして、本組立てで出来上がりということですが、今日はここまでで限界です。疲れたー。

吊戸棚の製作(3)

穴あけでバリが出ると書いていたのですが、ネット検索で勉強したところ、裏に板を当てて穴あけすればバリが出ないとのことでやってみるとその通り。ネットって勉強になるなあ!

木口にダボ穴をあける方法などもyoutube などの動画検索が参考になりました。

治具を作ればよいのか・・・ふむふむ。

製作作業は、今住んでいるところの和室6畳間でやっています。

一応傷をつけないために1畳カーペットを敷いてその上に新聞紙敷いて作業台置いています。

新聞紙は、切りくずを片づけるために最終的には掃除機を使うのですが、掃除を楽にするために敷いています。

今日一応ケガキした穴はすべてあけました。あまり上手に開いていないので、組み付けの時に寸法が合うか心配です。

この後、ダボの接合に入っていきますが、ダボの穴は、板面に穴をあけて板をくみ上げる際にダボ穴ポンチで寸法どりをして穴をあけながら接合していくつもりです。仮に組立てた後、一度ばらして塗装をしてからくみ上げなおすつもりですが、結構な手間ですね。

吊戸棚の製作(2)

なかなか進みませんが、少しずつ作っています。

今日はようやく材のケガキをして、穴あけの練習をした後、軸細コーススレッドで固定するところの下穴をあけました。軸細コーススレッドの径が2.3mm程度なので、下穴は2.5mmで開けました。

2.5mmの穴をあけるときに裏側からためしに穴をあけてみると、表面のシナ材のところがどうしてもバリになってしまいます。仕方がないので、この種のあなだけ表から下穴をあけられるようケガキを裏側にもしました。

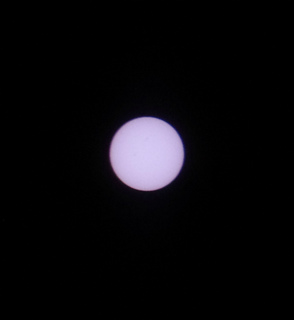

日食グラスで写真撮影

日食を見るのに、ピンホールカメラを作ったんですが、なんだか気になって日食グラスも買ってしまったのです。そうすると、どちらを使うか、ということですと、ピンホールカメラの方が子供と一緒に見られてよいということで、日食グラスが余ってしまいますので、どうにか役立てたいということで、日食の写真を撮影するためのフィルターとして活用してみることにしました。

日食グラスをカメラにつけるには?の道具作り

材料:その辺に転がっている薄手の段ボール紙

道具:はさみ、ホチキス、ガムテープ

作り方:

まず、カメラのレンズの前にかぶせるためのキャップ部分の枠を作ります。15mm幅ぐらいに段ボールのたんざくを作って、レンズの先に巻き付け、一周分の長さを計り、3周分程度巻いてリングを作ります。

リングを作るときに、どのようにたんざくをつけるかということがあると思いますが、これは、最初ノリで貼ろうと思っていましたが、めんどうなので、ホチキスで留めてしまいました。意外にうまくいきます。

リングを作ったら、はめあいを確かめておきます。

次に、日食グラスを入れる封筒を作ります。日食グラスを段ボール紙にかたどりして、丸い穴をあけます。

日食グラスを封筒に差し込んだ時に、日食グラスのフィルターが穴に一致するようにガイドの段ボールをこれもホチキスで貼り付けます。

封筒になるように2つ折りにして、これもホチキスで留めて封筒の形にしました。

そのあと、先に作っておいたリングを日食グラスの穴と同心になるような位置を選んで取り付けます。

取り付けは、段ボール紙でLアングルをたくさん作って、リング側はホチキスで留め、封筒側は、ガムテープで留めました。

出来上がり図:

これをカメラのレンズのところにかぶせて写真を撮ります。

さっそく太陽の試験撮影をしました。

露出は、デジカメなのでいろいろいじりましたが、1/200秒 F8程度 ISO200 程度の設定が私の日食グラスの場合は適切な感じでした。

まあ、写真を写してみると…なんとなくいまいちですね。一応黒点は写っていますが、色収差はでているし、満足できる解像度ではありません。135mmの焦点距離ってのもちょっと焦点距離が不足気味な感じ。

・・・ということで、結局カメラ用のNDフィルターをネットでポチリ、300mmまでの望遠レンズをポチリしてしまいました。最初から買えばよかった?

吊戸棚の製作(1)

キッチンの吊戸棚を自分で製作して施主支給するという無謀な計画です。

工務店への引き渡しが6/9に設定された今、もう無駄にする時間はありません!

材は、ネットで切り出しを含めて購入済みでしたが、材が届いてから放置していました。というのも、失敗できない(?)ので、緊張して手が出なかったのです。

今日、ようやく梱包を解きました。

梱包を解いて、まず材の寸法をコンベックスで計測して確認をします。一応OK.

端材も送ってもらっっています。4’x8’材から切り出したので、比較的端材は出ませんでいたが、それなりの量があり、また、表面がとってもきれいなので、平棚などを作るのに利用しようと思います。

写真は、吊戸棚の扉板に使う、18mmのシナ合板です。

シナ合板の準両面という仕様のものを使いました。これは両面にシナが貼ってあるのですが、「準」ということでなのか、片面は非常に木目がすらっと通っていて美しいのですが、裏は少し節が見られたり、少し落ちます。とはいっても、どちらも十分にきれいな面です。

一応、発注時に業者に送った板取は、木目のことを考えて、扉板や側板などに縦に木目が流れるようにしてあります。

木目と表面の状態を見ながら、それぞれのカット板をどの面のどの方向で使用するか検討して、鉛筆で記入していきました。

今日は、今後の段取りを、箇条書きにしつつ、図面にマークしながら、材へのケガキの仕方を検討しました。

製作の段取りは、

1. 図面の作成 (組み立て図、板取図、加工図) 済

2. 部材の確認 寸法の確認(シナテープ t0.6mm シナコアランバー材 15mm 0.2mm 程度厚みにばらつきあり。 シナ合板 7ply 18mm, ニッケルダボ メスの厚み6.7mm ) 済

3. 寸法 図面上で寸法どりの基準を決める。 オモテ面、下面を基準(上板と壁面取り付けようの桟は例外)。 ケガキするものしないものを図面上でマーク。 済

4. ケガキ

5. 穴あけ練習 バリの出方をチェック。 垂直に穴をあける方法、座繰り穴のあけ方をチェック。

6. 穴あけ ダボ穴と軸細コーススレッド用の下穴、スライド蝶番用の座繰り穴など。ねじ頭用に座繰りを入れるかは、実験の結果を見て決める。

7. 仮組み この時に耐震ラッチをつける位置を検討してつけてみる。

8. 木口シナテープ張り、研磨、マスキング、塗装 油性ウレタンニス2回塗り。

9. 組み付け ダボ 木工用ボンド仕様。 ねじ頭をふさぐ。

10. 動作確認

本当は今日は4.のケガキまで進むつもりだったのですが、日食観測用の道具作ったり、外に家族を連れだしたり、今日は母の日ということで、夕食の準備をしたりで、結局できませんでしたー!

まあ、焦らずやっていきます。