母屋の外壁が一部張られました。我が家の外壁は、アイジー工業のガルステージZERO-Jです。

これを、縦張りしています。

倉庫も、最初は同じものを張ろうとしていたのですが、値段の関係で波板にしました。

これは、凸凹が少なく、金属サイディングは、はめ込んで合わせていくのでシーリング目地がなく、とてもすっきりした壁ができそうです。

このサイディング、薄い金属板の裏に断熱材が張り合わせてあり、断熱効果も少しは期待できるかな?

内装は、シナ合板や石膏ボードが搬入されていますが、今日は、外壁への貫通穴(吸気・換気孔、レンジフード、アンテナ用の穴など)への工事を進めているようです。外壁を張った後では難しいですからね。

天井に張った断熱材は150mmですが、効果はあるようで、断熱材を張る前は、天気の良い時は2階は少しむっとするものがあった(暑い)のですが、今日は、かんかん照りでしたが、とても快適でした。

窓が多めなので、少しあけると、風がスーッと抜けていきます。

工事進捗状況(5/25)

しばらく見ないうちに、1Fも2Fも断熱材が入っていました。どうも、Webでいろいろ調べると、電気配線工事の後に断熱材の工事を段取りするのがよいようですね。先週は、かなり忙しく配線の工事がされていましたが、断熱材を入れないと内壁の石膏ボードやシナ合板も張れないしでそういう理由だったのかと思いました。

知らないうちに1Fの屋根と、倉庫の外壁、それから、基礎の上の通気水切りも工事されていました。

パッと見、倉庫はほぼ完成?

写真は、倉庫のドアと壁の様子です。ドアのサッシ色は、シャイングレー、外壁は、ガルバリウム鋼板の波板を使っており、色はダークブラウンだったと思います。

落ち着きがある中で波板の微妙な輝きがあり、なかなかいい感じです。正直波板は、倉庫の費用を安くするための選択だったのですが、これはこれでいいと思いました。

写真は、吹き抜けから上を眺めたところで、写真のバッテン筋交いは、吹き抜けと寝室や子供室を仕切っている壁なのですが、この後筋交いの両面にツインカーボというポリカーボネートの板が張られて、光がとおりぬける壁になる予定です。

工事進捗状況(5/21) 屋根冷却

工事の方は、2Fの天井下地と電気の配線引き回しがほぼ出来上がり、断熱材も壁面には入っていました。

写真は多目的室から階段室とバルコニーへのドア方向を見たところ。

我が家は、断熱材は、あまり凝ったものは使っていません。いわゆる高性能グラスウール16Kの75mm厚程度です。もっと断熱の良いものを使っていらっしゃる方があまたあることと思います。

天井の断熱材も、壁よりは分厚くしたいなということで、厚さ155mmにしましたが、断熱材の品質は同様で、本当だとスタイロフォームなどを使うのが良いと思うのですが、コストの問題から導入していません。

我が家では、断熱材はあまり凝っていませんが、少し凝ったものを導入してみました。

天井の断熱材の外側は、屋根面(野地板、ルーフライナー、ガルバリウム鋼板立てハゼ葺)になりますが、夏なんかは、屋根面からの取得熱量がとんでもないことになります。計算すると、控えめに言って7kW程度の熱取得が期待されます。7kWというと、ストーブ7個分!

7kWの熱が天井から室内に入ってきたら、いくら冷房をしても焼け石に水になってしまいます。

普通ですと、断熱材を厚めにとるということになると思いますが、断熱材も熱をゆっくりとは室内に伝えてきますので、夜中までなんだか暑いということになることが予想されます。

そこで、この屋根面と断熱材の間の空間の熱気を換気扇で強制排出することができるようにしました。もちろん棟換気もされているのですが、換気扇で一気に熱気を抜き取って、断熱材に熱が伝わる前に外に逃がしちゃおうってことです。

別の言い方をしますと、我が家の屋根は「強制空冷」ができるようにしてあります。

逆に、冬は、換気扇を使わないことで、少しでも屋根からもらった熱を蓄えたいところですね。(あまり効果がないとは思いますが)

写真のアルミダクトがその強制排気のパイプライン。これから、換気扇の取り付けが吹き抜けの上のスペースになされる予定。

まあ、コストの面からいうと、それなりのコストはかかっていると思いますが、断熱材に使うのと、こちらのシステムとどっちがいいでしょう?換気扇は制御できるところがいいのではないかと期待をしています。

どの程度効果があるかは、換気扇を入れる、入れない、で検証しようと思います。結果が楽しみです。

![]()

にほんブログ村

効果があると思った方はクリックお願いします!

工事進捗状況(5/19)

工事進捗状況(5/17)

工事は進んでいます。

今日は、外壁の透湿防水シート張りが終わった後、通気胴縁の工事がされました。

通気胴縁というと、専用の部品を使っている例がWebで見られますが、それとちょっとやり方が違うようです。

我が家は、金属サイディングを縦張りしますので、横に胴縁をつけますが、

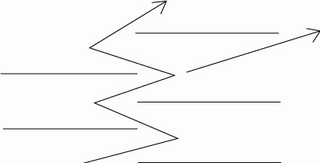

こんな感じで、胴縁自体に通気孔が開いているのではなく、胴縁を互い違いにつけることで、ジグザグに空気が抜けるようにしています。

図式的に書くと、

こんな感じで、空気が上に上っていく感じですか?

換気量を比べてみると、胴縁の1本の長さが900程度に対して、胴縁のピッチが450mm程度であるので、全体の1/3程度の面積が通気孔になっている計算になるのかなと思います。

これは、よくある胴縁自体に通気孔が開いているものよりも圧倒的に面積が広いので、とても有効なやり方と思うのですが、あまり見かけません。何かデメリットでもあるのでしょうか?

(施工は手間が増えると思います)。

そのほか:

ユニットバス(タカラスタンダードのステンレス浴槽のにしています)が設置されていました。シンプルな感じの仕上がりになっていました。

南側の窓の上にアルミ庇がつけられました。アルミ庇は250mmしか出ていませんのでとても薄いですが、google sketchup を使った日陰シミュレーションによれば、夏はこれでかなり室内に入る日差しを遮ることができますし、冬は当然窓全体で日射を室内に引き込むことができます。

玄関ドアの上の庇は、取り付けられていませんでしたが、現場に搬入されていました。鉄製の庇で、亜鉛メッキしてあります。

室内は、ウォークインクローゼットの区画が作られており、また、壁の断熱材の一部が施工されました。また電気工事はどんどん進捗しています。とても作業が早い。電気工事と合わせて断熱材を入れてしまうのかな?

倉庫は、透湿防水シートが張られ、外に胴縁が取り付けられました。こちらの胴縁は、母屋とは違った張られ方で、横胴縁なのは同じなのですが、互い違いにはなっていません。これはちゃんと理由があり、外壁材が波板だからだと思われます。波板の波の部分が通気層になります。

倉庫の屋根には、波板が張られましたが、驚いたことに、これも胴縁を入れて波板をうっているので、野地板と波板の間に空気層ができています。よく考えて施工されていると思いました。

倉庫のなかから外を見るとこのようになっています。

ドアや窓、それからシャッターも、もう取り付けられていて、倉庫に関しては、あとは電気配線をして外壁を張ったらおしまいという感じです。

シャッターを妻が見て、一言「安っぽいね」。確かに、このシャッターは一番安いものですが。。。

それから、倉庫を見て、「農家の納屋みたい」とも。確かに、納屋をイメージして作りましたので、こちらは褒め言葉?

でも、この倉庫に「自転車を収納したい」とか、早くも陣地合戦が始まった模様です。