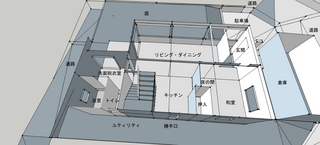

ちょっと前から、google sketchup で家のモデルを作ってみていますが、ある程度できたので、これを使って間取りを紹介します。

家のモデルですが、本当ですと、柱や壁の厚みが表現されていないといけませんが、はしょって壁は厚みなしにしています(つまり、芯々の壁)。そのため、柱の10.5cm-12cm分だけ、部屋が大きめに、また、外見が小さ目に表現されることになります。結構この違いは大きいので、印象が実際とは異なったものになっている可能性がありますが、良しとしました。

建物を北側から見たところです。

間取りを見るため、屋根と天井を取り外しています。

1階

玄関は、右上のところですが、1畳ちょっとと、少し小さ目です。もうちょっと大きく、という気もしますが、気にしていません。これは、叔父の設計のもっと小さな玄関の家に小さなころから馴染みがあるため、気にならないのかもしれません。

というのは、私の祖父の家が叔父の若い時の設計で、コンクリ打ちっぱなしの建築家っぽい建物で、新建築にも載っているのですが、かなり変わった設計で、2Fの部屋に仕切り壁はないし(表現しにくいが、床だけで1Fの吹き抜けとつながっている)、そこへ行く階段は片持ちの手すりもない階段で、天井に照明はついていないし(確か壁に裸電球がついているだけ)、そういうへんちくりんな建物なのですが、確か玄関が半畳だったと思う。祖父はいつもその玄関からではなく、台所の勝手口から出入りしていたように記憶しています。

そういうのと比べると、非常に普通っぽいので、問題はないかと。設計した叔父も「よく考えて設計した」と言っているのできっと大丈夫(!?)

建物の中心に壁が全くありませんが、ここにはすべて3連引き戸が計3式入ります。引き戸を開けると、和室、キッチンを含めてワンルームです。

脱衣室と浴室、トイレがそのワンルームからはみ出すような形で付け加えられていて水回りを独立させたような形になっていますが、建物の東側のウッドデッキに面したところにあるので、まあ、一等地に水回りを配置したということで、決して、水回りを軽視しているわけではなくむしろ重視している、と思っています。

玄関の正面には、別棟の倉庫を作っています。

まだ建築中ですが、近隣の方や、不動産屋さん、ホームメーカーの営業の方などに必ず、「これはなんですか?」と聞かれます。また、建築確認の申請を土木事務所に提出した時も、建築主事の方に、わざわざ、「倉庫付の住宅を建築するのですね?」と確認されましたので、相当変わったことをやっているように思われているようです。

別棟の倉庫にしたのは、前にも書いていますが、和室に光と風を通すことや、ある意味でのコストダウンを図るためですが、結果的には分電盤やLANがあったり、水場もすぐそばにあったりと、結構贅沢な建物になっています。倉庫と和室の間には、ちょっと和風テイストの草木を植えようと思っています。今の季節ですと、アジサイなんか植えたらとか思うんですが、季節が変わればまた違ったものを植えたくなると思います。

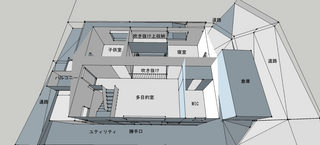

2階

水回りとキッチンの間の階段を上がると、多目的室というか本棚や広い机を置いて、みんなで勉強したりする部屋を作りました。この部屋は吹き抜けで1Fのリビングとつながっています。

また、この部屋に子供室と寝室がそれぞれ接続されています。

寝室の北にはウォークインを作りましたが、クロゼットといえども、換気をよくする必要がありますので、換気ダクトに加えて、横滑り出しの窓をつけました。

また、吹き抜けの南側には、「吹き抜け上収納」を作っています。この収納は、寝室からものを出し入れできるようになっています(子供室からも出し入れできるといいですが、お金がもったいないのでやめました)。ここでおおよそ押入れ2間分ぐらいの収納能力があると思います。WICと寝室の間の頭上部分にも収納できるスペースを作っていますから、それなりに収納能力があがりました。

バルコニーは、階段上がったところから多目的室と反対向きに歩けばすぐドアがあり、そこをあけると長さ2.7mの桟橋状のバルコニーがあります。桟橋状にしたのは、お金をかけずに高いオープン感を感じること(ここからの風景が結構いいのです)と、もう一つ、バルコニーの南、北両面を使って布団干しをするためです。

ジャガイモの花咲く

吊戸棚の製作(1)

キッチンの吊戸棚を自分で製作して施主支給するという無謀な計画です。

工務店への引き渡しが6/9に設定された今、もう無駄にする時間はありません!

材は、ネットで切り出しを含めて購入済みでしたが、材が届いてから放置していました。というのも、失敗できない(?)ので、緊張して手が出なかったのです。

今日、ようやく梱包を解きました。

梱包を解いて、まず材の寸法をコンベックスで計測して確認をします。一応OK.

端材も送ってもらっっています。4’x8’材から切り出したので、比較的端材は出ませんでいたが、それなりの量があり、また、表面がとってもきれいなので、平棚などを作るのに利用しようと思います。

写真は、吊戸棚の扉板に使う、18mmのシナ合板です。

シナ合板の準両面という仕様のものを使いました。これは両面にシナが貼ってあるのですが、「準」ということでなのか、片面は非常に木目がすらっと通っていて美しいのですが、裏は少し節が見られたり、少し落ちます。とはいっても、どちらも十分にきれいな面です。

一応、発注時に業者に送った板取は、木目のことを考えて、扉板や側板などに縦に木目が流れるようにしてあります。

木目と表面の状態を見ながら、それぞれのカット板をどの面のどの方向で使用するか検討して、鉛筆で記入していきました。

今日は、今後の段取りを、箇条書きにしつつ、図面にマークしながら、材へのケガキの仕方を検討しました。

製作の段取りは、

1. 図面の作成 (組み立て図、板取図、加工図) 済

2. 部材の確認 寸法の確認(シナテープ t0.6mm シナコアランバー材 15mm 0.2mm 程度厚みにばらつきあり。 シナ合板 7ply 18mm, ニッケルダボ メスの厚み6.7mm ) 済

3. 寸法 図面上で寸法どりの基準を決める。 オモテ面、下面を基準(上板と壁面取り付けようの桟は例外)。 ケガキするものしないものを図面上でマーク。 済

4. ケガキ

5. 穴あけ練習 バリの出方をチェック。 垂直に穴をあける方法、座繰り穴のあけ方をチェック。

6. 穴あけ ダボ穴と軸細コーススレッド用の下穴、スライド蝶番用の座繰り穴など。ねじ頭用に座繰りを入れるかは、実験の結果を見て決める。

7. 仮組み この時に耐震ラッチをつける位置を検討してつけてみる。

8. 木口シナテープ張り、研磨、マスキング、塗装 油性ウレタンニス2回塗り。

9. 組み付け ダボ 木工用ボンド仕様。 ねじ頭をふさぐ。

10. 動作確認

本当は今日は4.のケガキまで進むつもりだったのですが、日食観測用の道具作ったり、外に家族を連れだしたり、今日は母の日ということで、夕食の準備をしたりで、結局できませんでしたー!

まあ、焦らずやっていきます。

工事進捗状況(5/13)

家族で公園で遊んだあと、工事現場に見に行きました。

当然日曜日は工事をやっていませんが、どこまで進んだのかな、ってことで。

家族は、それほど家の建築に興味がないのですが、サッシもついたので、間取りのことなども現物で説明をしておきたいと思いました。

ということで、現場を見せたのですが、「ふーん」って感じで、ピンとこないようです。がっくし。

おまけに「サッシの枠が思っていたより太い」とか、お金のことを考えずに言いたいことを言いまくりです。

まあいいや、ってことで。

工事の方は、土曜の打ち合わせで決めた太陽熱温水器に切り替えられるよう風呂場から給湯をいったん外に出してまた浴槽の方に戻してくる配管と上水を外に出す配管がもう済んでいました。

これでユニットバスの設置工事ができます。

また、外壁に徐々に透湿防水シートが張られつつありました。

来週は、さらに工事が加速する予定です。

日食観測ピンホールカメラ

5/21の朝に金環日食があります。

当日晴れるかはわかりませんが、元天文少年としては、一生に一回の金環日食を見なければ!と思いました。

ピンホールカメラの原理で太陽を投影できる箱を作って子供と一緒に通学・通勤前に見ることにしました。

ピンホールカメラの作り方

材料:テキトーに転がっている段ボール

白い紙

アルミホイル

道具:ガムテープ、ノリ、はさみ、楊枝、カッターナイフ

作り方:

段ボールを折り曲げて、三角柱を作ります。それなりの大きさで太陽を見たいと思いますので、600-700mm程度の長さで、子供が自分で余裕をもって見られるよう1辺の幅が200mm程度の三角柱を作りました。

上下のふたも、段ボールをはさみで切って作りました。

下側のふたの内側は、太陽が投影されるところなので、白い紙をノリで貼りました。

上側のふたに丸く穴をあけます。アルミホイルに楊枝で1mm程度の穴をあけたあと、アルミホイルを裏側からガムテープかノリで貼りつけます。

三角柱の下側のふたの近くのところの1辺をカッターナイフで切欠き、のぞき窓にしました。

出来上がり図:

こんな感じです。

子供が一人でいじくれるちょうど良い大きさになったと思います。

一応筒の長さの1/100の程度の大きさで太陽が白い紙に映ります。

反省点:

散乱光で弱いピンホールの像が見にくいので、段ボールの内側を墨汁か黒マジックで黒く塗るのがよいと思いました。当日までまだ日があるので、塗っておこうと思います。

その他:

写真撮影もしてみたいので、近所のスーパーで日食グラス(Kenko ブランドの700円程度)を買いました。

これもまたボール紙か何かでレンズキャップを作って、日食グラスを貼り付けて、日食観測カメラを

作ろうと思います。

カメラを三脚に乗せてインターバル撮影をしてみたいところです。

何と言っても5分程度しか金環になっていないので、自動で写真を撮るようにしていないと、目視で楽しむのは無理と思います。

当日晴れるといいですね。