新型コロナの影響でテレワークをしている人も多いと思いますが、我が家も全員テレワーク&リモート授業でそれぞれPCに向かっています。我が家は1F2Fが吹き抜けでオープンな作りなので、どうしても声が響きやすくそれぞれが独立してWeb会議に出て発言するなどの際、互いに声が入り込んでないかちょっと気を使います。

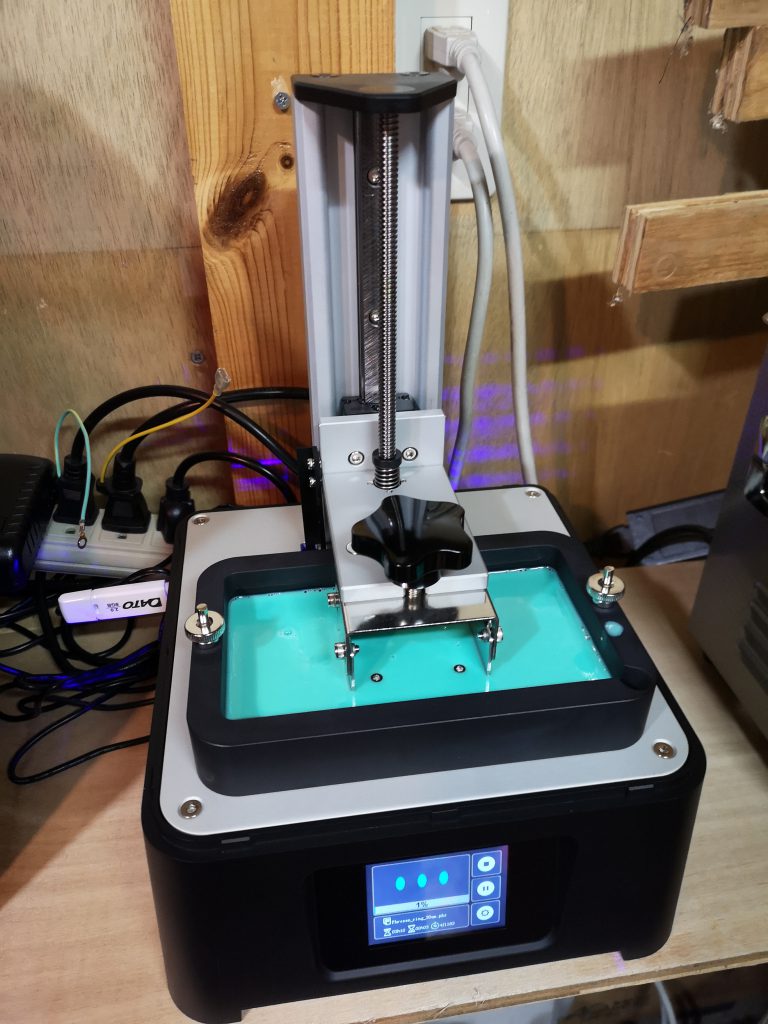

それで、私は別棟の倉庫という名前の工作室でテレワークをするようにしようかな、と思った(good idea!)のですが、倉庫は、簡易な構造で居住性が劣悪なんです。

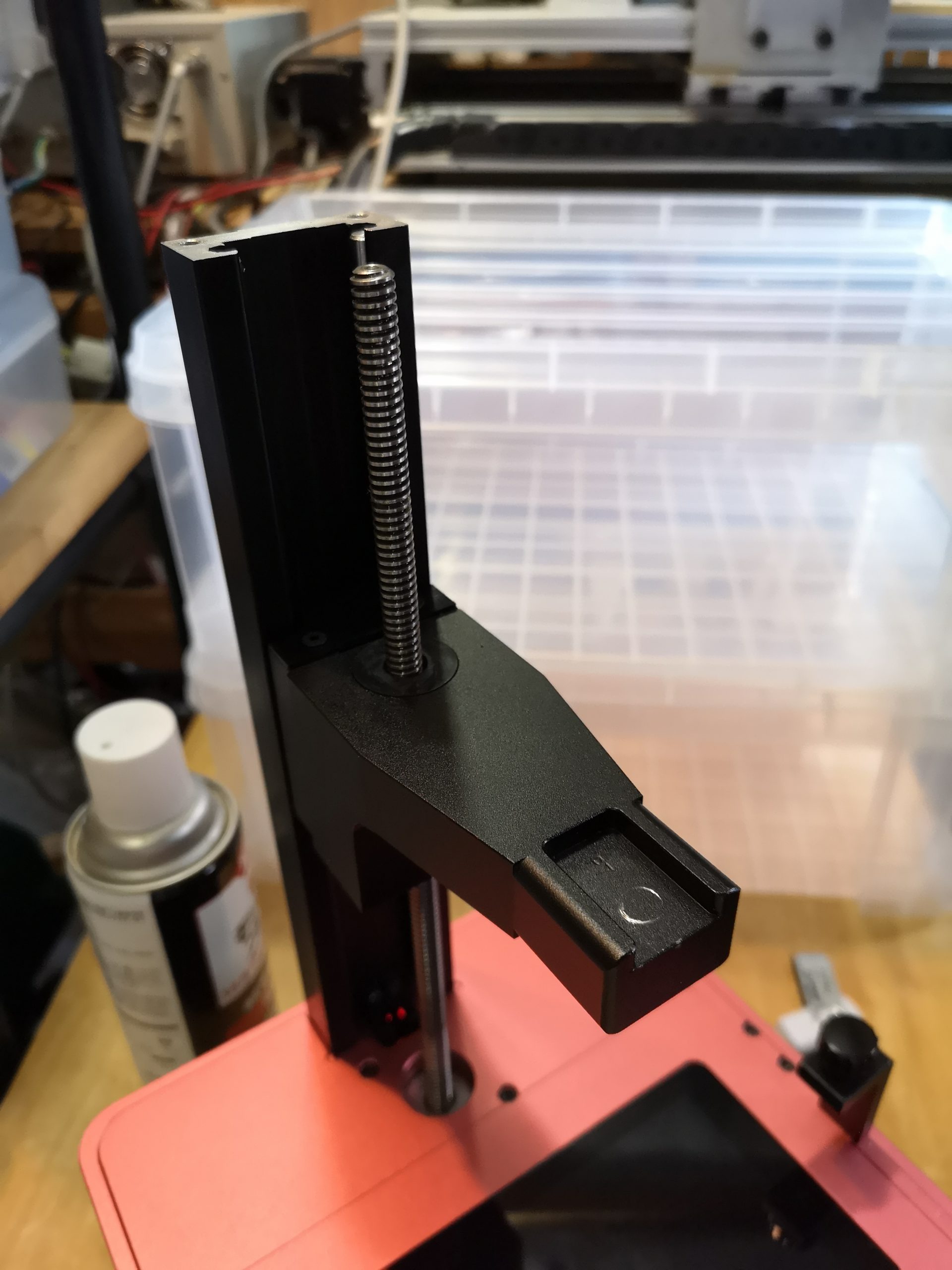

もともとが倉庫なので、壁には棚を作りこむときに断熱材を入れてあるんですが、肝心の屋根が、ガルバ波板屋根の下が野地板、以上、断熱なし(竣工時、「かわいそうだから野地板は入れておいた」、とのことでした)のため、春を過ぎたころになると、暑くてとても居られない状況になってました。2.2kWの安いエアコンを自分で取り付けてたんですが、どうも効きが悪いというかほとんど効いている感じがしませんでした。

というわけで、意を決して、テレワークのために「屋根に断熱材を入れて天井を張るプロジェクト」を開始することにしました。

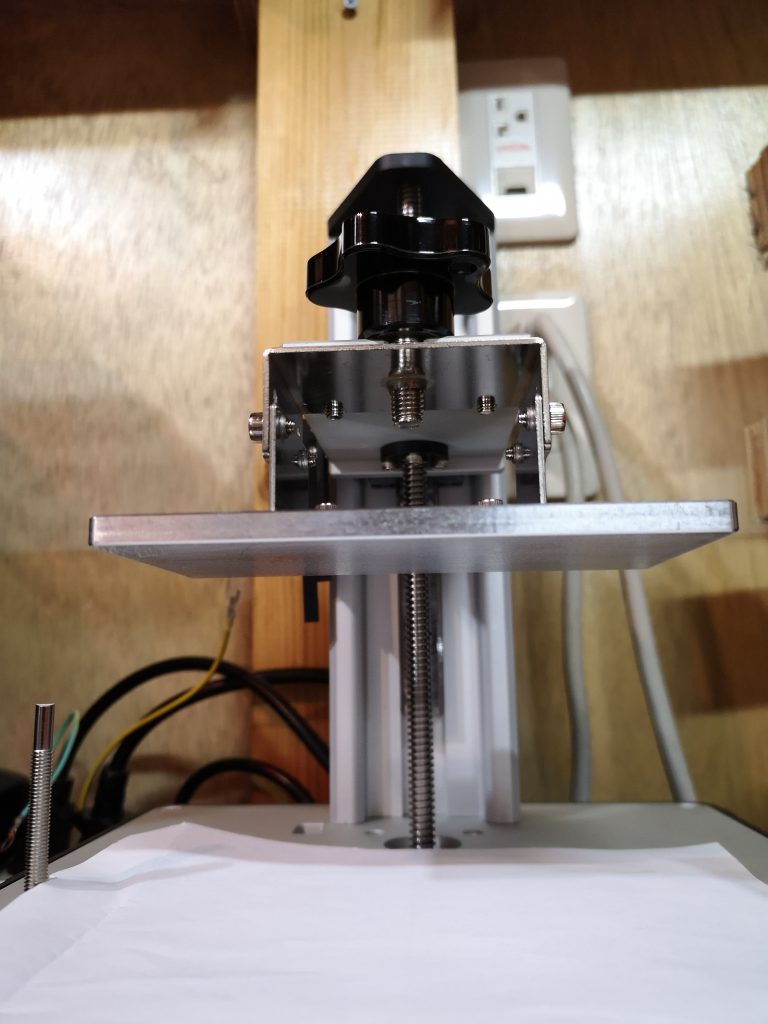

倉庫ですので、普通の家屋のように野縁を吊って天井を張るというようなスペースはありませんので、野地板を乗せている垂木の間に断熱材を入れて野地板に直接天井を張ることにします(屋根断熱、みたいな感じですか)。

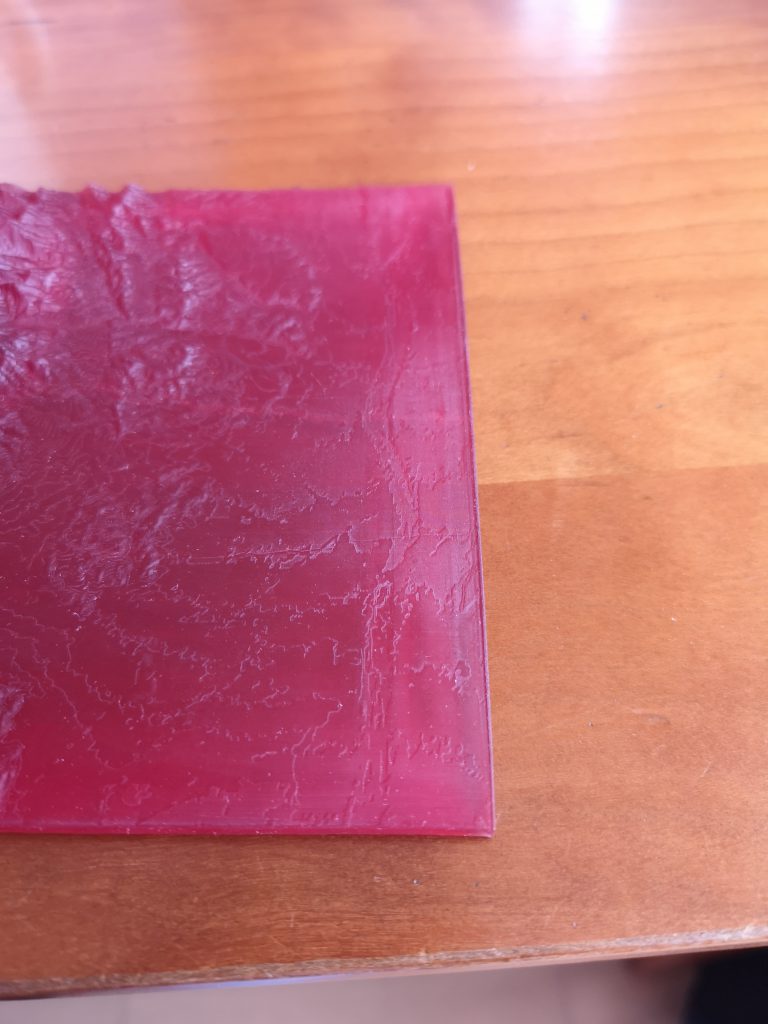

断熱材は、垂木の厚さから50mm前後しか入れられないのと、造作のやりやすさから、安さ爆発10k 50mm のグラスウールです。3.1坪分を2巻で余りましたので、まだ断熱材を入れてない壁にもグラスウールを詰めました。

天井は垂木が455mm ピッチで入っていますから、そこにこれまた安さ爆発ジプトーンライトをホームセンターでちょっとずつ買いながら張りながら、グラスウールを詰めた屋根を天井にしていくことにしました。何せ、フルに使用中の倉庫なので、まとめて材料を買ったら置くところがない・・・

垂木が梁に乗っているところには、直接ジプトーンを梁に張れませんので、垂木の横に張り出すように天井を張るための下地を用意する必要がありましたが、これが結構苦労した。

倉庫にコンセントや照明を増やしまくった際に何も考えず配線を這わせたため、下地や天井と干渉することがわかり、配線の取り回しを移動したりする必要がありました。倉庫は基本的に自分でメンテする前提としているので、配線は基本的に梁に露出させることにして、いろいろと整理。でも、整理にも限界があり、上の写真でも、天井が来るところに配線があるので、そういうところは、ジプトーンを切って避けることにしました。

これを計画したときにWebでいろいろ調べてみたんだけど、お手本が見当たらなかったので、完全自己流です。

配線が梁の上を廻っているところは、ジプトーンに切り欠きを入れて避ける。結構そんなところも多いので、切り欠きを入れまくりなんですが、天井張る姿勢は辛いので、どうしても大きめに切り欠きを入れてしまいます。見栄えはかなりいまいちですが、これでいいことにします。

梁のところはジプトーンの幅を405mm 程度に切る必要がありますので、かなりたくさんジプトーンの端材が出るなあ。どうしよう。ジプトーンは「石膏」なので、端材は砕いて保存しておいて、キャスティングでもするか?

ジプトーンは表裏の紙で石膏を押さえているだけなので、カッターナイフで簡単に切れますが、きれいに仕上がらず、大工さんはどうやってごまかしているのか?と思いました。切ったら糸面取りをする必要があると思うのですが、カッターではうまくいかない。また、素人工事なので、どうしてもビス(28mmの石膏ビスを使ってとめました)を打ち込みすぎて、いろいろなところでジプトーンを崩してしまった。べニアと違ってビスの打ち直しが効かないのは素人にはつらいなあ。

エアコンがつけてあるところは、一度エアコンをフレームから外して適当に支えておきつつ、ジプトーンを張ったけど、めちゃ疲れた。

とりあえず、1/3程ジプトーンを張ったところだけど、残り2/3終わるかなあ・・・って感じです。

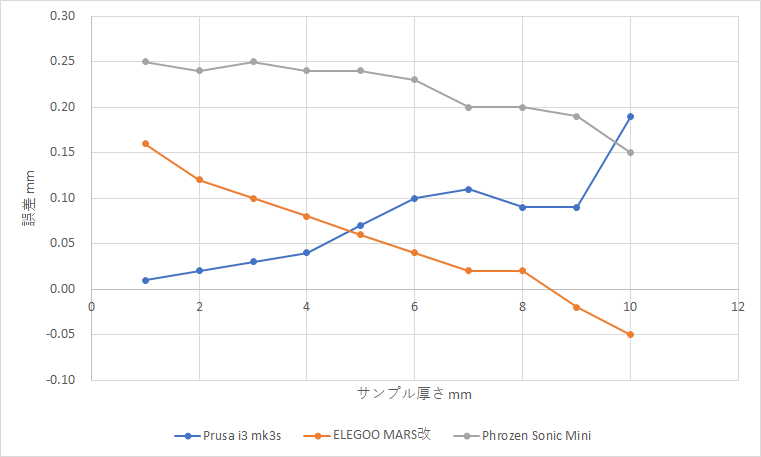

天井に断熱材を張った効果は著しく、放射温度計で測定してみたんですが、断熱材のない野地板が午前中でも38℃のところが、断熱材のあるところでは、30℃前後にはなっていました。これで現状エアコンがしっかり効くようになりましたし、朝などは、これまではちょっと寒かったのだけど、心なしか倉庫の中が温かい。今までは屋根から熱がどんどん逃げていたのかなと思います。もっと早く工事に踏み切ればよかった。