ほったらかし菜園の状況を確認しました。

玉ねぎ、青々した葉っぱがでて、玉ねぎ部分も太ってきました。収穫が楽しみです。

ブロッコリーはずいぶん楽しませてもらいましたが、花がいっぱい咲いてしまってました。

スナックエンドウ、伸びてきました。ぼつぼつツルを這わすようなものを作らないとなー。

イチゴはあまり大きくなっていませんが、花が咲いています。

男爵は芽が出るか心配でしたがようやく一部出てきました。ようこそいらっしゃい。

庭木。

ジューンベリーは白いきれいな花が咲いていましたが、ぼつぼつ散ってきて、葉が出てきました。

カツラはすごいですよ。ちょっと前まで葉が全くついていなくて、根付いたか心配だったのですが、葉が出始めたら速い速い。あっという間にわさわさ葉が出てきました。最初は茶色の葉っぱでしたが、だんだん緑になってきました。

その他、芝もだんだん青くなってきたので、変化が楽しみです。

来週あたり、もう少し庭木を植えてみたいな。

温水タンクの改造

太陽熱温水システムを作るために温水タンクを中古で買っていますが、構想した太陽熱温水システムとして使うためには、熱交換器を作りこむ必要があります。また、家に温水を引き込むための配管は家の中は家の竣工時にしてあるのですが、温水タンクにはまだつなぎ込みをしていません。外の配管をする必要があります。

今日は、温水タンクの改造(熱交換器の作りこみ)と、外配管の一部をやりました。

まず、据え付けてあるタンクをばらします。

タンクは、グラスウールが巻いてあるんですが、これを剥がします。

素っ裸のステンレスタンクになりました。

もともと温水器用だったので、温度センサーがいっぱいついていますので、これは利用することにします。

温水タンクの最上部に、床暖房用の熱交換器を作ります。

タンクの上面を使うことにしました。コーキングを塗りたくって、12.7mm t=0.8mm の銅管を10m程度貼り付けます。もともと銅管がスパイラル状の形で納品されていましたので、そのまま使います。

こんな感じで、上面にたまった熱いお湯で、床暖房の循環系のお湯をもう少し温めるという感じで使えるかな?ただ、熱交換器の面積は少な目(0.12平米)で、あまり効果がないかも。

上に砂袋を置いたりして、銅管スパイラルを密着させようとしているところです。

側面の下側には、集熱板からの温水によってタンクの水を温めるための熱交換器を同じく12.7mm t=0.8mmの銅管を20m程度巻き付けることによって作ってみました。同じく隙間をコーキングでうめてみました。

ただ、こっちの方は、側面にきれいに銅管を巻き付けるのは至難の業。かなり隙間が空いている感じなので、こちらの方もあまり効率がよくなさそう。後で熱交換の効率を測定してみようと思いますが、外付けの熱交換器を使う方針に変える可能性あり。実験ですね。。。

側面の熱交換器は密着が悪いので、アルミクロステープを巻き付けたりして何とか密着を改善しようとしてみましたが、いまいちかも。

並行して、家の温水の配管を温水タンクに接続する準備をしました。これまでは、家の出口でプラグさせていたり、ガス給湯器からの配管がバイパスされていたりしたのを、温水タンク側につなげられるようにコネクターをつけたりしました。

これは、温水タンクが家の壁ぎりぎりに寄せてあるため、温水タンクのカバーがついている状態では、この温水配管にアクセスできないため、このタイミングで準備しました。

この配管はとってもアクセスがしにくいので、あとから水漏れるとかなり辛い。やなので、水道の圧力をかけてテストしました。すると、テーパーねじのソケットの締め方とシールテープの巻き方が甘く、めっちゃ水漏れ。何とか苦労して水漏れを止めました。

温水タンクの断熱材(グラスウール)をもとに戻しますが、もともとついていたグラスウールは、保護のビニール袋が年月の経過のため劣化していて、粉々になってしまいました。当然グラスウールはバラバラになってしまい、巻き付けるのがとっても大変。ほとんど破れかぶれな感じで巻き付けます。

もともとの断熱材だけではちょっと不安なので、手持ちのグラスウールをさらに上にかぶせて断熱性能を向上させ(たつもり)。

ボンレスハムのできあがり、って感じです。

雨が降る前に、カバーを元に戻しておきました。断熱材が増えたので、カバーがなかなか取り付けられず、大変でした。

今日はここまででタイムアップ。配管をするのは、明日以降。一応外の配管の検討はすすめてあり、部品も買ってあるので、仮組みをしたりはしました。

太陽熱温水システム

庭作りがある程度のところまで来ましたので、太陽熱温水システムの構想を進めることにしています。

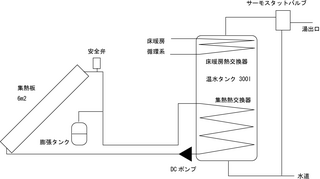

いろいろと悩んだりしたのですが、今のところこんなことができるものを作ろうとしています。

・お風呂にお湯を供給する。

・床暖房の熱源を補助する。

・ガスの給湯器は独立しているので、お風呂以外の給湯には太陽熱温水器のお湯は使わない。

・断水などがあった場合にも、タンクのお湯が使えるようにする(蛇口をつける)。

・極力手作りする。

システムとしては、検討の結果、

・300lの温水タンクの水に6平米の集熱板で温めた2次温水系の熱を熱交換して温める。

・温水タンクの上部に床暖房の熱源補助のための熱交換器を作り、そこに床暖房の循環系のお湯を流して温める。

・温水タンクの排水管に蛇口をつけておく。

・2次温水系には、太陽熱温水器用の不凍液を循環させて、集熱板などでの凍結の問題が起こらないようにする。循環は12VのDCポンプを使う。ポンプは、太陽光パネルで充電している、非常用電源装置の電池からコントローラーで制御して動かす。

と、こんな構想です。

今のところ、集熱板の架台を作り、一部に太陽光パネルを取り付け、非常用電源装置とコントローラーが動いています。

温水系は、タンクを中古で買って、家の裏側にコンクリの基礎を作って据え付けてあるだけです。

木々の芽吹き、ジャガイモ植え付け

昨日、一昨日と大変暖かい日でしたね。そして、一昨日はとても強い風で、その前に敷いた芝がどうにかなったらやだな、と思っていましたが無事でよかったです。

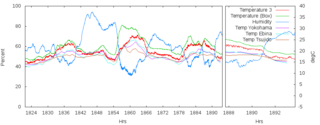

我が家で気象観測をしているデータを見ると連日20度を超える温度が続き、夜でも気温があまり下がっていません。一昨日の、強風とともに、南の湿った暖かい空気が入ってきたということでしょうか。

これは我が家や海老名、辻堂の今日、昨日、一昨日の気温と湿度の記録。

この高い気温に刺激されて、一気にいろいろなものが芽吹いてきました。

我が家の庭木も、ジューンベリーの芽が膨らんできました。

また、カツラ、ロウバイは小さな葉が出てきています。

ブルーベリーのつぼみもかわいらしい。

地面近くに目をやると、スイセン、ムスカリの花がもう咲いています。この間まで何もなかったような気がしますが、植物の感度って本当に高いですね。

菜園の方も、種まきをしてあったスナックエンドウが芽吹き、イチゴも元気になってきた感じ。

ただ、先の強風でマルチがめくられてしまっていたりしたので、今日直しておきました。

今日まで中途半端ではありますが、日にあてたジャガイモの植え付けを今朝行いました。

昨年春は、種イモを切らずにそのまま植えたら芽が多すぎて間引きが大変だったので、今回は半分に切って、切り口を日に当てて乾かした後に植えました。

肥料をあげるか迷いましたが、種イモと種芋の間に少し化成肥料を置いて、土をかぶせておきました。

種芋を日に当てるとき、今年は、気温がずいぶん高くなってしまったので、あまり良い条件ではありませんでした。ちょっと温度が上がりすぎたかもしれません。不安ですが、植えちゃいます。

どうなるかなー。楽しみ、楽しみ。

庭の芝張り、石畳づくり(2)

夜、考えながら作戦を練り直す。

砂だけではやはり御影石の固定がやや心もとない。やっぱり、またバサモルを使うか。。。ということで、次の日の朝、400kgの御影石をいっぺん剥がし、砂に上からテキトーにセメントを撒きます。撒いた後で現場で適当に混ぜてバサモルを作りました。

今度は気合を入れて水平どり、レベル合わせをしながら御影石を置いていきました。かなーり疲れましたが、何とか置き終わる。

踏み石も、土を掘って、砕石、砂利をおき、水糸を張って御影石の位置合わせをしておきますが、こちらもちゃんと固定をしたかったので、おもむろにモルタルを練りました。モルタルを砂利の上に置き、レベル合わせをして、御影石を固定しました。

モルタルを練りすぎて大量に余ったので、御影石の目地に詰めてみる。。。

でも、素人仕事で、しかも、目地からはみ出したセメントがやな感じで固まってしまったらやだなーと思って、水で洗ってしまいました。当然、目地のモルタルはただの砂になってしまいました。無駄仕事だ。。。

それでも余ったモルタルは、ペットボトルの空き瓶の中に詰めて、ブロックを作って消化しました。

さて、何とか石畳を作ったので、芝を張る作業に戻ります。

芝を張るところをもう一度トンボで均しました。ほんの少しだけ水勾配を取って、庭の周囲に水が流れていくようにしてみました。

石畳を作るために掘ったところに、忘れずに土を戻して平面を作りました。

そのあと、土を踏み固めて、いよいよ芝張りです。

多めに目地を取って張っていきます。

芝は、最初勝手な計算をして14束買いましたが、全然足りず、さらに買い出しをしに行く羽目になりました。最初に購入した店の在庫がなくなってしまい、他の店にも行ったので時間が足りずに大変です。

ちゃんと計算をしましょうね。

結局、芝は計29束を購入。 一束350円ぐらいですから、1万円ぐらいで済みました。

計算上0.9m2*29=26平米張れることになりますが、密に途中から張ったので、張った面積は22平米くらいでしょうか。

芝の目土は16リットルの袋を10袋買いました。これも使い切りました。

芝は、最終的にはあまりそうになったので、後半、目地張りから密はりに変更。全部使い切って張りました。

そのあと、芝の目土を目地や隅っこなどに撒き、箒や靴で広げて均しました。

出来上がりはこんな感じ。

駐車場の階段を上がるところから。

駐車場から。

庭の途中から。ウッドデッキの前の石畳が見えるでしょうか?

庭の反対側のエントランス側から。

最後に水を撒いて、芝が下の土になじむことを祈りました。今晩、ちょっと気温が下がりそうなので、遅霜ならないといいけどなあ。。。お願い!

これからしばらくの間、朝、水やりが必要そうですが、芝がたっぷり水を吸い込んでくれますので、水やりの水の費用が結構掛かりそう。。。

2日間のプロジェクトでした。かなーり疲れましたが、何とか完成まで行ったので、充実感も高いです。

日焼け止めもつけずに作業をしたので、とっても日焼けしました。