菜園の話を書こうと思いましたがその前に・・・

我が家の倉庫と玄関の間のスペースに植えたモミジがきれいに葉っぱを広げてきました。

左が爪紅モミジ、右がコハウチワカエデ。どちらも美しい葉っぱです。

また、先週ブドウやリンゴ、杏など果樹をかなり植えたんですが、受粉樹が必要などの記事を見かけたのと、なんだかもう少しにぎやかにしたかったので、もう少し増やしてみました。

今日増えたのが、まず、先週植えたリンゴ(世界一)の横に、品種の違うリンゴ(紅玉)。

ケーキ作りにぴったり、って実がなるなんて思うなよ。って感じですが。

それから、ブドウを先週のキャンベルに加えて王道の巨峰を。これも実がなるなんて甘い甘い!でもいつかブドウがなるといいなあ。。。

さらに、つる草系で、ラズベリーとブラックベリー(木苺)を。庭の端にモッコウバラを含めこれらの蔓系の草花がはびこれるよう杭とワイアーを張っていますので、その近くにそれぞれ植えました。土は贅沢に一袋400円の肥料入り培養土を使いました。鹿沼土とか肥料とかブレンドされているので、とっても楽です。

つる草用杭・ワイアーあたりはこんな感じでかなり賑やかになってきました。

一方菜園の方、

週末もいろいろあってなかなか手入れが行き届いていませんでしたので、今朝見に行って雑草を抜いたり少々手を入れてきました。

手入れが悪いと、菜園もそんな雰囲気になってきます。

ネギがネギぼうずだらけになってしまったー!あー、もったいない。

玉ねぎはかなり太ってきたように思えたので、魔がさして1本抜いてみました。

あ、全然まだだった。やばいっす。

というわけで、何事もなかったように穴を掘って埋め戻しておきました。抜くときになんだか根がぶちぶちいう音が聞こえたような気もしますが。。。

後で調べたら、茎が倒れてから収穫ってことなのね。っていうか、調べてから抜けよ、って感じですか。

この間の大雨でかなり畝の土が流されたようなので、少し玉ねぎのところには土を寄せておきました。

イチゴは実がついているが、頼りない。

お隣さんも、イチゴをやっていますが、少し見劣りするなあ。マルチを張っていない方が育ちが悪いし、やっぱり、仕込み具合が大事ってことですかね。

男爵イモは元気。芽かきをいつするべきか忘れてしまったのでまた調べなきゃ。

熱交換器性能試験

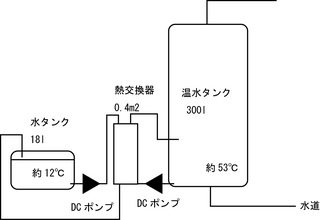

温水タンクの水を温めるのに、集熱板で不凍液をお湯にして、その熱を熱交換器を通じてタンクの水を温めるという仕組みにしますが、その熱交換器の性能確認試験をやってみました。

以下少々技術的な記載が続きます。

試験は、完成時とは逆に温水タンクの中にお湯を貯めておき、その熱を熱交換器を通じて、集熱板側の水タンクの冷水を温めることで行いました。

システムはこんな感じで、温水タンクは300リットルで53℃のお湯、水タンクは18リットルで12℃の水が入っています。ポンプを2台まわして、水タンクの水を温めます。

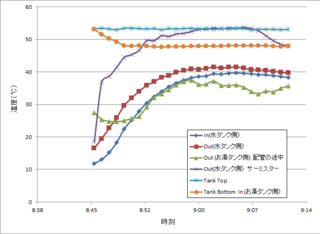

熱交換の効率を調べるには、熱交換器の水タンク側、温水タンク側それぞれの入口と出口の温度を測定します。温度は、一部は、デジタル表示の温度計を配管に取り付けて測り、一部は、サーミスターを貼り付けてその抵抗をロガーで測り温度を計測しました。

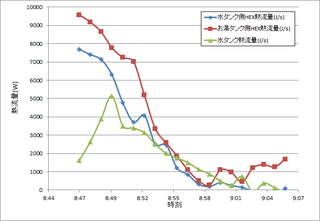

熱交換器から時間Tの間に得られる熱量Q=流量U*入出力温度差dTです。

熱量を出すのには、温度だけでなく、流量Uが必要で、それはポンプで吐き出される流速をフローセンサーで計測して算出しました。同じ配管だと温度に関わらずポンプの流量はほぼ同じで、今回温水タンク側は8.5リットル毎分、水タンク側は11.2リットル毎分程度でした。これは使用したDCポンプの仕様とほぼ同じでした。

水タンクは、ポリタンクを使いました。

この温度の測定、やってみると結構難しく、配管が外気に触れるので、冷えてしまって中をとおっている水の温度を正確に測れていませんでしたが、まあ何とか傾向をつかめるデータが得られたので、まとめておきます。

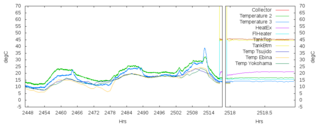

まず、ポンプをONにしている間の各部温度変化。

最初、温水タンクの中の温度が急激に下がりますがあとはほぼ一定。熱交換に従って、水タンク系の温度が上昇し、最終的に温度が変化しなくなりました(=平衡)。

ここから、各部の熱流量を計算すると

のような感じになり、最初水タンクの水を温める以外に熱交換器で交換した熱が使われ、そのあと水タンクの水温が上がっています。温水タンクから奪われた熱量の方が概して、水タンク側に得られた熱量より大きいですが、これは熱交換器から放射などしている熱量でしょうか(熱交換器や配管は断熱していないせい?)

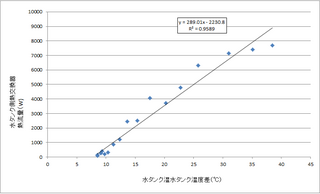

水タンクと温水タンクの温度差と交換された熱量を見てみると、比例関係が

こんな感じで成り立っています。

原点をとおっていないのは、温度測定にずれがあるためでしょう。比例関係が成り立っているのが重要で、

時間当たり交換される熱量(W)=総括伝熱係数U*温度差dT のような関係となるわけなので、この関係を使って、集熱板から得られた熱を十分に温水に伝達できるかを評価できます。

今回の実験では、

熱伝達率(W)=290*温度差(degC)ということなので、温度差が20℃あった場合には、5.8kWの熱交換が可能ということになります。

温水タンクが40℃, 集熱板からのお湯の温度が70℃のような場合ですと、今回の熱交換器システムだと、8.7kWの熱交換ができるということ。一方集熱板は6m2程度のを作るつもりですが、そこから得られる太陽熱は効率40%として、2400W程度と考えられるので、熱交換器の容量は十分に余裕があるということになります。

もっとも、熱交換が十分になされるためには、ポンプによって十分な水の流れがあることが必要で、今後配管の抵抗には十分気をつけないといけなさそうです。循環させてみて流量が十分に取れないことがわかったら改善するようなアクションが必要です。

というわけで、次はいよいよ集熱板をこしらえることになるのかな。。。

ポンプが回らないわけ

この間温水タンクの循環ポンプを試運転してみたら、動かなかったんですが、今日少し状況を調べてみました。

熱交換器のところの配管を外してポンプを運転してみると、最初空気が出てきたのですが、しばらくしていきおいよく水がでてきました。うーん。ちゃんと動くなあ、と思って配管をつないでみると今度はポンプが配管をした状態でも、ちゃんと動きました。どうやらポンプがエアを噛んでいたために回らなかった様子。

水道の圧力で、勝手に配管の中の空気は押し出されるのかと思っていたのですが、意外と中にとどまってしまうようです。配管の向きを考慮してポンプのところには空気が溜まらないような構造にしておかないといけないかな。

とりあえず、ポンプを動かしたら熱交換器が暖かくなることを確認。あーよかった。これで、集熱板からの熱を効率よくタンクの中の水に伝達できます。

フローセンサーでポンプの吐出量を測定。だいたい毎分8.5リットルで水道の圧力がかかっていても変わらない様子。

また、気を良くして、タンク等の温度をグラフでモニタリングできるようにしたりしてみました。

少しづつ形になってきました。

庭木増設

来週は法事なので、今週は家のことを進めます。

太陽熱温水の温水タンクは、サーミスターにコンデンサ(47uF 25V)を取り付けて温度測定のノイズを減らす対策をし(これは大きな効果があった)、熱交換器の効率を測定しようとポンプの電源を投入してみましたが、ポンプはウーンってうなるものの、温水が流れている気配がありません。フローセンサーも反応していないし、時々ポンプが異常を察知したのか、停止してしまいます。いろいろ試したのですが、配管を完全に繋いだ状態ではポンプがうまく作動していません。これは、もう少し悩んでみます。

というわけで、温水関係は少し頭を冷やすことにして、庭木を増やすことにしました。

買い出しはいつもの相模原の緑化センター。

ぶらぶら庭木を物色しながら中を散歩。今日は、アオハダがいっぱい植わっていました。株立ちのアオハダは庭木に人気なのでしょうか?同じアオでもアオダモが植わっていない。アオダモを買いたかったのになー。

売っていないものは仕方がないので、今日は、他のをいろいろと購入。

ソヨゴ。葉っぱの色が好きです。これは、隣家との間の並木の一つにしようと思います。常緑なので、落ち葉で迷惑をかけずに済む?3800円

果樹、リンゴ。リンゴは2本植えないと実がならないと聞いたけどホント?1本購入。これは東側の並木の一本に。4000円。

もう一本果樹。あんず。庭の南側に植えます。乾燥にも強いようなので。4000円ぐらいだったかなあ。いろいろ見て値段を覚えてない。

果樹、ブドウ。キャンベルを500円で購入。本当はピノ・ノワールとかがいいんだけど。。。ただ、根っこが弱弱しいので、ちゃんと根付く気がしません。ブラックベリーとか、モッコウバラを妻が生垣にしようとしているのですが、それと競う形で、庭の端に生垣になるように植えます。

白い花が咲いている低木(白ヤマブキ)をカツラの手前の芝生の端っこに植えます。これも大した値段しなかったと思う。けど値段忘れた。

もう一つ、モミジを1本買いました。名前もう忘れた。。。あとでまた調べよう。

爪紅(つまべに)モミジでした。緑の葉の端っこが紅で爪紅なんでしょうね。とってもきれいなモミジです。

緑化センターからの帰りは、この間開通した圏央道を相模原で乗って厚木インターで降りてみましたが、10分足らずで到着。家までの時間を考えてもセンターから30分程度と、かなりスムーズですね。片道割引があっても500円はちょっと高い気がしますが、たまには圏央道使うかも。

さて、

これだけの本数になると植えるのがなかなか大変ですが、慣れてきたので段取りもスムーズで無事日没までに植え終わりました。それなりの高さがある庭木ですと、添え木をする必要がありますので、杭を1本の庭木に2本ずつ買っておき、手元の角材で門型の添え木を作って庭木を麻ひもで結んで保護してあります。

・・・

というわけで、今日も風呂あがりのビールが旨い。庭仕事の後、お風呂に入って、これから、夕食にします。今日はホットプレートでステーキを焼いたり焼肉を食べながらビールを飲むつもりです。

焼肉に使うサンチュレタスを菜園で作っているのですが、結構増えていて、半分ほど収穫したら十分でした。

お疲れー。とっても今日は解放感。

温水タンク配管テスト…配管変更

温水タンクからお風呂にどの程度の流量でお湯が出せるかっていう疑問と、温水タンクの保温性能を確認するために、テストをしてみました。

まず、給水の代わりに給湯器からのお湯が減圧弁を通じて温水タンクに供給できるように配管を変更して、給湯器にお湯をためます。

気が付いていなかったのですが、給湯器は通常は42℃程度の低い温度のお湯を出している設定になってました。温水タンクにお湯を溜めるのですが、温度が低い・・・って悩んでいました。最終的には給湯器の出力を60℃に設定したら、それなりの温度のお湯を温水タンクに溜められましたが。。。

ともかく、一度温水タンクにお湯を溜めて、それをお風呂に200リットル分、出して、所要時間を測ってみると、なんと50分もかかりました。1分にたったの4リットル。これじゃあ、お風呂に入る気がしません。まずい。ということで、対策を検討。

今回の配管は、給水からは、弁、減圧弁、逆止弁、温水タンク、弁、ミキシングバルブ、三方弁、ミキシングバルブととおってやっと風呂桶に入ります。こんなにいっぱいボトルネックがあるためかな、と思って、極力単純な配管にすることにしました。必要な弁は必要なのですが、出来るだけ大きな弁に変更したり、要らないものは外すことにしました。その結果、給水からは弁、減圧弁、温水タンク、弁、三方弁、木シングバルブという経路にまでは単純化できました。使わない部品がいっぱい出てきてもったいない。。。

テストをやり直してみると、200リットル出すのに今度は20分ちょっと。これならまあ、使う気にはなれそうです。というわけで、配管に保温材を巻いたりしました。

あとで、テープをきれいに巻こうと思いますが、保温材を巻き付けたところ。

お湯の温度がどれくらいで下がっているかも測定してみました。

お湯の温度が低めであまり参考になりませんが、8時間で2.5℃降下。まあ、使用可能なレベルではないか。

次は、熱交換器の性能を実測して、どの程度のことをするとこの300リットルの水を効率よくお湯にすることができるか検討します。。。