勝間和代さんに触発されたわけではありませんが、妻があーたらこーたら言っていたので、アマゾンでポチっとしたら1日あけて届きました。

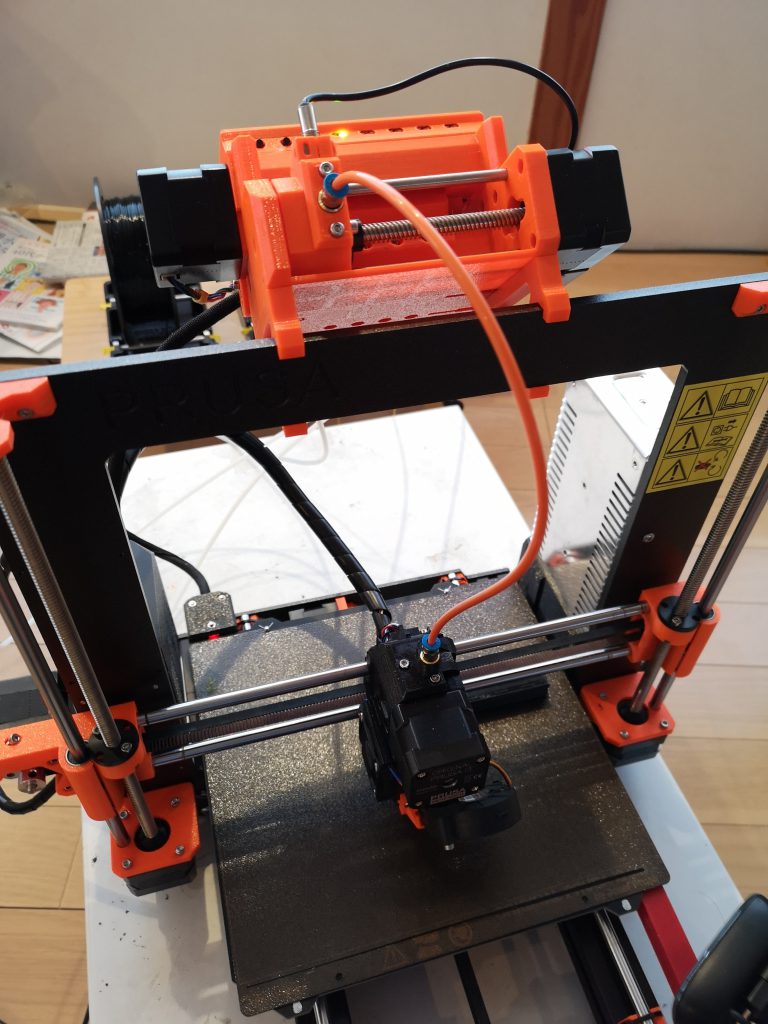

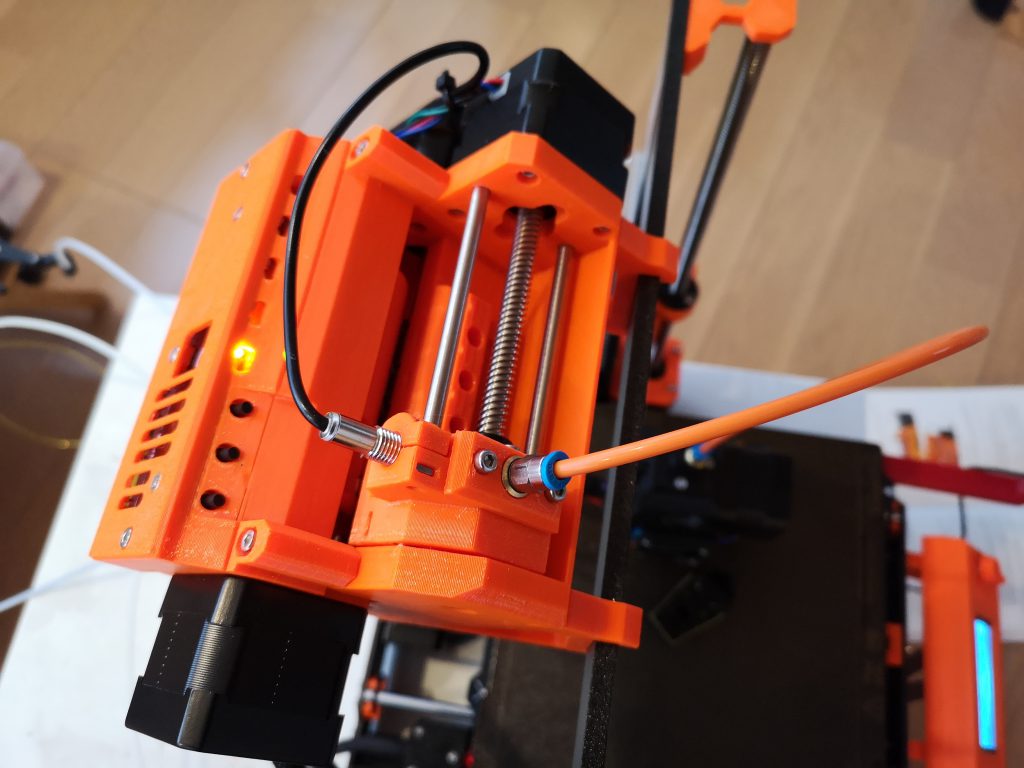

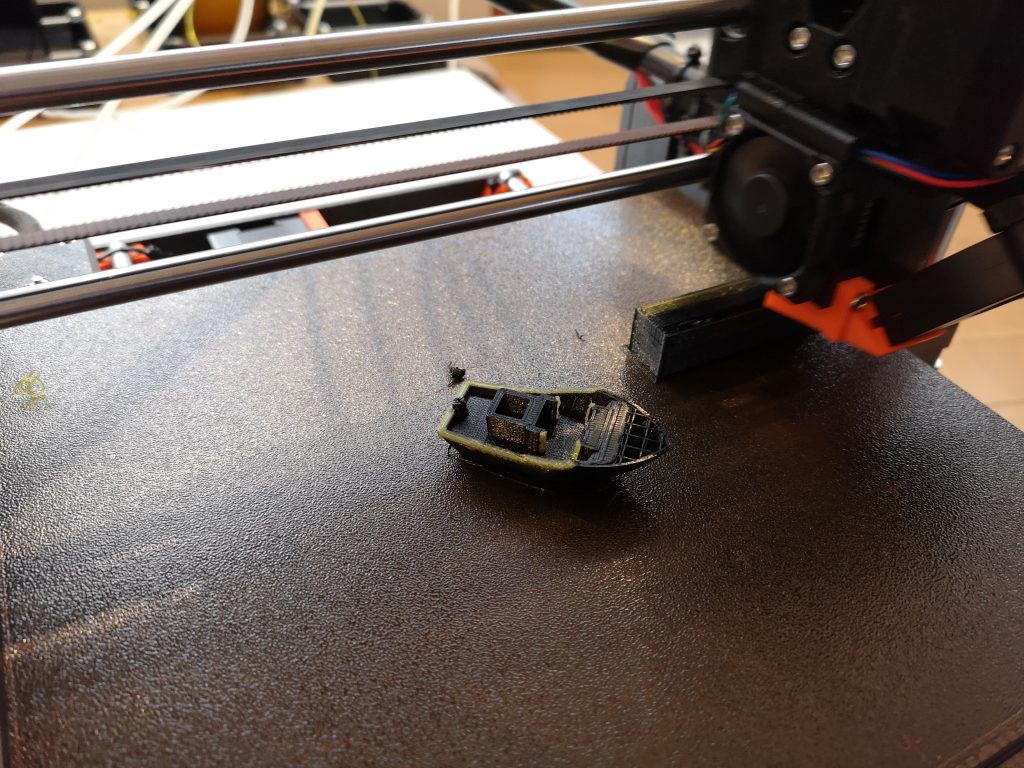

我が家はとかく調理家電は機能を使わないので、定着しているのは電気ケトルと電子レンジぐらいですか?とにかく3Dプリンタやらフライス盤やらやたら無駄なのを導入している割には、生活家電はローテクです。あ、でも一応ルンバもあるし、マキタの掃除機も、全自動洗濯機も、食洗機も導入してあるけど、全般的に家電で時短、みたいなことは上手にできてません。

ということで、ホットクックなんで買うんか?という感じなのですが、何に惹かれたといったら、「しゃべる」らしいというので。ネットにつながっていろいろできるという触れ込みですが、使ってみた感じとしては、思ったほど「しゃべらない」し、ネットの利用もそれほど・・・・ではありますが、今後いろいろそういう方向で製品が出てきたらいいかもしれませんね。アレクサ(知らんけど)みたいに、適当にメニュー提案してくれてとか考えていたけど、そこまでは、いってない。家にある素材で何ができるかリコメンしてくれて、それで足らないのはあらかじめ予測でアマゾンに発注されてて、冷蔵庫の中に入っていて、みたいなのになっていくのかな?と思いました。

「水なし自動調理なべ」らしいので、最初のメニューは無水チキンカレーを娘と作りました。と言っても材料切っていれてボタン押すだけ。ネットにつながるフードプロセッサが欲しいな、なんて思いながら、手で材料をみじん切りにしました。

待つこと1時間。あっさり完成。めちゃ旨で驚いた。もちろん、トマトを材料に入れてるので美味しくて当然かもだけど、チキンもすごく柔らかく仕上がっているし、コクも油は使っていないのにカレールーだけでかなり出てるし。野菜を材料にかなり使ったので、栄養もよさそう。これは明日の朝もカレーだな。保温も12時間できるようなので、そのまま保温で残りは明日の朝食べることにしました。