我が家の中学受験の初戦(?)は、1/13の淑徳与野第一回入試でした。

妻の実家がさいたま市にありますので、そちらに前泊させていただき、そこから向かいました。でも、2月入試の練習も兼ねていますので、一応5時起きを目指しましたが、起きてこない。「起きよう」と声掛けをして、ようやく起きたのですが、また目が閉じていたので、声をかけたら「起きてるよ!」って言いながら寝てました。笑える。

計算をやった後、6時ぐらいから朝ごはんをいただき、7時ぐらいに出発しました。結構出かける前の準備に時間がかかったので、2月の入試は本当に大変だな、と思いました。

学校には7時半過ぎに着きました。門を入ったところに各塾の先生がたくさん並んでいましたが、娘の通っている塾の先生はおられないようで、娘はテキトーに握手してその先の渡り廊下のところで、私とは別れて高校の方の受験会場に「じゃあ、やってくる」と言葉を残してさっさと行きました。何か、娘がイキナリ遠くの世界に行ってしまったような気がしました。

その時点では控室に入っている人はちらほら、という感じでしょうか。

控室は、体育館その他いろいろな場所で待機できるんですが、体育館も暖房が十分効いていて快適に過ごすことができました。合否のネットでの確認方法の説明や、入試後の引き渡しの説明があった後、ひたすら待つのみです。1200名以上が出願しているそうで、引率の親御さんは、お母さんが多いですが、父母、それから、妹さん?のような大勢で待機されている方も多いですね。

学校はトイレ等含めとても清潔で、温かい雰囲気もあり、素晴らしいところです。

私は、静かな体育館で普段できない仕事を片付けようとパソコンをぱちぱち。異常に捗りました(嬉しい!)。

12時半に入試は終わり、受験番号の200人分ぐらいのグループ毎の解散でした。200名って結構多くて、待機場所は人でごった返してました。娘を見つけられるか心配でしたが出てきてすぐに合流できたので良かった。

どうだったか聞くのはご法度のようですが、聞いてみたら、「算数が過去問をやっていたときのようにはいかなかったのでダメかも」とのこと。

それから、埼玉の学校なので、埼玉のご当地問題(さきたま古墳の話とか?)出たー?って聞いたら、出なくて、和歌山の問題が出たとのこと。

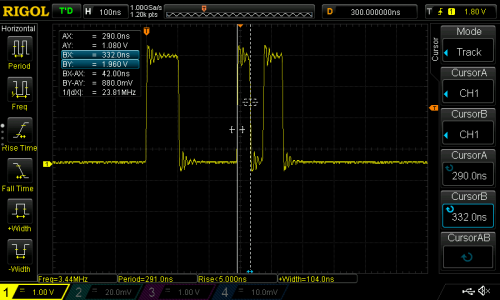

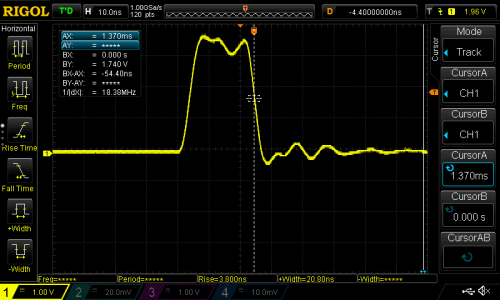

理科は、苦手な滑車や、電磁気?が出たので苦労したとのこと。

問題は回収されてしまうので、正しいか、また詳細は不明です。また、問題を持ち帰られないのが残念だとも言っていました。

何か反省点は?って聞いてみましたが、「解いているときに合否のことを考えたら焦ったので、良くなかった」とのこと。あと1点ぐらい反省点を言っていましたが、忘れた。

あとは、親子とも、「お腹が空いた!」は共通していました。妻の実家に戻り、ご飯を食べて、今、ぐーぐー寝てます。

これから、受験が続いていきますが(我が家は最大8校程度受ける予定)、本番の受験に関しては、どれも必ず合格する人も居れば、合格しない人も居るものなので、我が家の合否に関しては書かないようにしようと思います。

受験するみんなが実力を発揮できますように。