太陽熱温水器の集熱板で集熱した温水を温水タンクに運ぶのですが、なるべく最短距離で運びたいということで、建築時に家に南北を貫通した配管を用意したつもりだったのですが、いざ、配管をしようと思って調べてみると、手違いがあって配管されていませんでした。そういうわけで、急遽、配管を依頼しました。

我が家の床下かなり高さが小さいので、工事屋さんは大変そうでした。

ちゃんと貫通配管がなされました。ありがとうございます。

貫通配管の工事は、1日がかりでしたので、その間私もただぼーっとしているだけではあれなので、ちょっと集熱板の製作を進めることにしました。

今日はとりあえず、集熱板を作るための垂木を単管パイプのフレームに垂木クランプを使ってつけていきました。

一応、並べた太陽光パネルと高さが合うように、位置を合わせました。

垂木は、屋外で使うような木材ではないので、屋外用の塗装を一応しておきました。

パネルを作りこんでいくと、濡れないようになるのですが、ここが長持ちしないとつらいので、念を入れてしっかり塗っておきます。

こんな感じ。

この後は、垂木にコンパネを張って、その上に2×4で枠を作り、枠内に銅管とアルミ板で集熱板をつくっていきます。

この垂木の水平垂直がしっかりしていないと、あとでコンパネを張っていったときに苦労するとおもうので、一度水盛り・測量をやって確認をしておくつもり。

太陽熱温水器コントローラー

太陽熱温水器の製作は亀の歩みのようにゆっくりとですが進めています。

先週末は、プロトタイプ製作時に作った温水器コントローラーを久しぶりに引っ張りだしてきて、ケースに収めなおしたり、端子盤を付けたりして、今回のシステムにフィットするように改造しました。

今回の改造では、太陽光発電・非常用電源装置との連携をするので、バッテリー電圧や、太陽光パネルの電圧測定を今回のシステムの仕様と合うように変更したり、床暖房等との連携も考えるため、温度等の測定数をさらに増やし、ポンプ制御や商用電源と非常用の切り替え等のために制御リレーの数も増やしてみました。

また、今回は、arduinoボードの通信ポートのUSBケーブルを、非常用電源装置のモニタリングのために使っているeeepc(ネットブック)につなぐことで、LANから直接制御できるようにしました。

そして、先に作った非常用電源装置のWebモニターに太陽熱温水器コントローラーの情報も合わせて表示するようにしてみました。

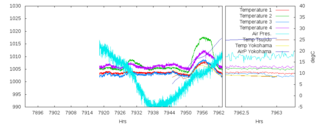

コントローラーで測定した各部温度と、気象データということで、気圧をプロットしてみました。

1分おきに更新されるようにしています。温度計は今のところ、温水タンク等にはとりつけておらず、非常用電源装置内の温度と気温を測っています。

加えて、気象庁のホームページで公開されている、気象観測データをWebから自動的に取り込んで、一緒にプロットするように作りこんでみました。

ここの近隣の気象観測データというと、平塚や海老名が一番近いのですが、アメダスの降雨量しか観測データがないので、辻堂のデータを使います。また、気圧観測データは気象台や測候所しか観測していないので、最寄というと、少し離れますが、横浜地方気象台のデータを取り込むようにしました。

今気が付いたけど、海老名も気温等の観測データがあるなあ。こいつも取り込もう。

合わせて表示してみると、気温は、辻堂と比較的あっています。気圧は、横浜とよく合っていますが、5hPaほど一定して我が家の方が低いです。これは我が家の測定データを海面高度に直していないためです。我が家は大体標高50mほどのところにあるので、よくあっていると思います。

横浜と辻堂って気温変化結構違いますね。東京湾と相模湾の違いがでているのかな。

湘南の海沿いを走ると朝でも結構あったかいんですよねー。

非常用電源装置 充電状態の表示

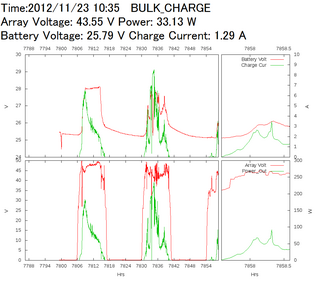

太陽光パネルで充電する非常用電源装置の状態を簡単に確認できるように、充電状態や発電状態の表示をするプログラムを作ってみました。

チャージコントローラーのsunsaver MPPTからシリアルでデータを吸い出して、1分おきにデータの記録をとるとともにWebから見られるように表示をするようにしました。

データの吸出しと表示等は、非常用電源装置に昔使っていたeeepc (小さなネットブック)にlinuxをインストールしてその上でプログラムをcronで定期的に走らせてやっています。メモリ1GBの今となってはしょぼいPCですが、このような仕事をさせるには十分以上。

チャージコントローラーからのデータ吸出しは、ネットにlinuxで動くライブラリがあったので簡単でした。

データのプロットはtcl/tk から呼び出したgnuplotでやり、webサーバーへのアップロードは安直にrsync を使っています。

プロットは、太陽光パネルの電圧、取り出した電力、バッテリーの電圧、充電電流をグラフ化しました。過去3日分を表示するとともに、最近1時間のところは、拡大して表示しています。

今後の展開としては、これに気温、降雨等のほかの測定データを加えて、分析をかけるとともに、制御をかけられるようなものにしてみたいと思います。

グラフを見ると、電源装置の充電は、晴れていると午前中あっという間に終わってしまっていて、後は電力を十分に取り出さずに遊んでしまっています。

この遊び分の発電電力を役立てるような使い方ができるといいのですが。。。

太陽熱温水器架台をつくる(3)

昨日は、仮に太陽光(太陽熱ではなく)パネルをつけてみましたが、検討したら、太陽光パネルの位置は架台の反対側の方がいいなということで移設等の作業をしました。

太陽光パネルと太陽熱温水の集熱板を同じ架台に取り付けることにしています。

太陽光パネルは、非常用電源装置の充電用なのですが、太陽熱温水の熱を回収するためのポンプも電気で動きますので、その目的を兼ねています。

最初太陽光パネルは、太陽熱温水用の集熱板の面積を稼ぐために、別の倉庫の屋根上に設置するつもりだったのですが、素人工事で雨漏りが心配なので、まあ最初は一緒の架台に設置して様子を見ようと思いました。

太陽光パネルは、太陽熱温水のためだけであればそんなに必要がないのですが、150Wのパネルと195Wのパネルを直列つなぎをして、その出力を24Vのバッテリー(鉛蓄電池2直2並列)にMPPT充電コントローラー(Sunsaver MPPT)によって充電します。パネルが2枚違うものになってしまっているのですが、これは24Vのバッテリーに充電することと、前に買ったパネルが今手に入らない(し、高価)、ということで、こんなつぎはぎみたいになっています。一応パネルは出力電流量が近いものを選びましたので、たぶん直列につないでも大丈夫でしょう。

太陽光パネルの単管パイプ架台への取り付けは、前日のブログにも書きましたが、垂木状に斜めの単管パイプを渡し、その斜めパイプに垂木クランプを取り付け、そのクランプに2×4の桟木を渡して、その桟木を枕に太陽光パネルをM5 60mmのステンレスねじでねじ止めしました。

2つのパネルが違ったものなので、桟木の渡し方で調整しました。

桟木はこんな感じでつきました。

太陽光パネルを取り付けるのは位置の調整が大変だったですが、何とか雨が降り出す前に終わりました。

一応2枚の太陽光パネルの天端は同じ高さに合わせました。片方だけ地面のほうに伸びている感じ。

太陽光パネルが屋根になったような感じで、その下は雨がたくさんはかかりませんので、菜園用の道具を置いたりして活用しようかな。

次は、太陽熱温水の集熱板を作りますが、架台ができていますので、ここに2×4の材木や合板を張っていくという建築的なやり方で作っていこうと思います。

太陽熱温水器架台をつくる(2)

今日は、朝から架台を作るのを再開しました。

重量ブロックを使った基礎ができていますので、そこに挿す単管パイプを用意します。

その前に長さは基礎の作りがいい加減なので、長さをそれぞれ変える必要があります。

現場でパイプの長さを測れるよう、まず、基礎の周りに杭を打ち、バケツとチューブを使って水準を取り、水糸を張りました。その水糸を基準として、基礎に差し込んだ単管パイプにマーキングして、その長さから、必要な寸法をそれぞれのパイプについて算出してパイプの切断をしました。

このパイプの切断、最初は単管パイプカッターを使ってやったのですが、とても大変なので、一度、サンダーを使って切断しようとしたのです。ところが、えらい火花は出るし、砥石もすぐなくなるしで不安だったので、やはりパイプカッターで切ることにして、えっちらおっちら切りました。

切断ができたら架台のくみ上げですが、あらかじめどこに組み付けるかをマーキングしてそこに金具をつけていくと比較的に簡単でした。

基本の架台ができたところ。幅6m, 高さ1m程度のものです。

この後は、斜めに単管を取り付け、垂木用のクランプを使って垂木を渡し、太陽光パネルや太陽熱集熱パネルを取り付けていくつもりです。

日没には間に合いませんでしたが、太陽光パネル(195W)を取り付けてみました。

このパネルで発電した電力でポンプを動かし、太陽熱集熱板の熱を家の裏側に設置した温水タンクに輸送する計画です。

まだまだ先は長いです。。。

正直メーカー品を取り付けた方が早いし、確実ですねー。でも、楽しい。