この間温水タンクの循環ポンプを試運転してみたら、動かなかったんですが、今日少し状況を調べてみました。

熱交換器のところの配管を外してポンプを運転してみると、最初空気が出てきたのですが、しばらくしていきおいよく水がでてきました。うーん。ちゃんと動くなあ、と思って配管をつないでみると今度はポンプが配管をした状態でも、ちゃんと動きました。どうやらポンプがエアを噛んでいたために回らなかった様子。

水道の圧力で、勝手に配管の中の空気は押し出されるのかと思っていたのですが、意外と中にとどまってしまうようです。配管の向きを考慮してポンプのところには空気が溜まらないような構造にしておかないといけないかな。

とりあえず、ポンプを動かしたら熱交換器が暖かくなることを確認。あーよかった。これで、集熱板からの熱を効率よくタンクの中の水に伝達できます。

フローセンサーでポンプの吐出量を測定。だいたい毎分8.5リットルで水道の圧力がかかっていても変わらない様子。

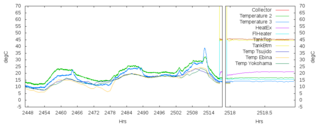

また、気を良くして、タンク等の温度をグラフでモニタリングできるようにしたりしてみました。

少しづつ形になってきました。

温水タンク配管テスト…配管変更

温水タンクからお風呂にどの程度の流量でお湯が出せるかっていう疑問と、温水タンクの保温性能を確認するために、テストをしてみました。

まず、給水の代わりに給湯器からのお湯が減圧弁を通じて温水タンクに供給できるように配管を変更して、給湯器にお湯をためます。

気が付いていなかったのですが、給湯器は通常は42℃程度の低い温度のお湯を出している設定になってました。温水タンクにお湯を溜めるのですが、温度が低い・・・って悩んでいました。最終的には給湯器の出力を60℃に設定したら、それなりの温度のお湯を温水タンクに溜められましたが。。。

ともかく、一度温水タンクにお湯を溜めて、それをお風呂に200リットル分、出して、所要時間を測ってみると、なんと50分もかかりました。1分にたったの4リットル。これじゃあ、お風呂に入る気がしません。まずい。ということで、対策を検討。

今回の配管は、給水からは、弁、減圧弁、逆止弁、温水タンク、弁、ミキシングバルブ、三方弁、ミキシングバルブととおってやっと風呂桶に入ります。こんなにいっぱいボトルネックがあるためかな、と思って、極力単純な配管にすることにしました。必要な弁は必要なのですが、出来るだけ大きな弁に変更したり、要らないものは外すことにしました。その結果、給水からは弁、減圧弁、温水タンク、弁、三方弁、木シングバルブという経路にまでは単純化できました。使わない部品がいっぱい出てきてもったいない。。。

テストをやり直してみると、200リットル出すのに今度は20分ちょっと。これならまあ、使う気にはなれそうです。というわけで、配管に保温材を巻いたりしました。

あとで、テープをきれいに巻こうと思いますが、保温材を巻き付けたところ。

お湯の温度がどれくらいで下がっているかも測定してみました。

お湯の温度が低めであまり参考になりませんが、8時間で2.5℃降下。まあ、使用可能なレベルではないか。

次は、熱交換器の性能を実測して、どの程度のことをするとこの300リットルの水を効率よくお湯にすることができるか検討します。。。

温水タンク配管をする。

改造した温水タンクに家の水道などの配管をつないで、水備蓄タンクとして使える所まで作りこみました。

配管した様子です。

家から水道を架橋ポリ管でつなぎます。

温水タンクは1kgf/cm2の圧力以内で使用することとなっているので、減圧弁と逆止弁付きのバルブをタンクの給水口の手前に入れました。逆止弁は、水道が地震時などに断水などして圧力がなくなったときに、タンク内の水が逆流してなくなってしまうのを防ぐために入れるといい、というのが、三菱電機の電気温水器の工事説明書に書かれてあったのを参考に入れました。

減圧弁で圧力が下がってしまうので、そうはいっても少しでも高い圧力にしておきたいな、ってことで、減圧弁はなるべく高い位置に設置するようにしました。一旦高い位置の減圧弁に行って、また下に行って給水口に入る感じです。

また、排水口の方は、断水したときにタンクの水を出して使うために、蛇口とかつけとくとよいとあったのを参考に分岐させて蛇口をつけるとともに、排水バルブをつけました。排水バルブの先は、タンクの上につける逃し弁(タンク内の水の温度が上がった時に圧力が上がりすぎるのを防ぐためのもの)から逃した水の配管(VP管)と合流させて、雨水マスまでVP管などで配管をしました。排水の配管は面倒だけど、ちゃんとしておかないと、タンクの排水をしたときにあたり水浸し(300リットルの水はただ事じゃない!)になってしまうので必須です。

タンクの上部は湯出口ですが、逃し弁をつけるのと、念のため、バルブをつけました。

湯出口のバルブの先に、サーモスタットバルブをつけます。

サーモスタットバルブにつなぐ水の配管は、減圧弁で減圧したところからフレキ管でとりました。

サーモスタットバルブの出口には、逆止弁付きのバルブをつけ、その先に三方弁をつけて、給湯器からのお湯と切り替えがここでできるようにしました。逆止弁付きのバルブは、三方弁がついているので必要ないので、ちょっと冗長になってしまいました。

お湯関係の配管は最終的には水道と同じく、架橋ポリ管で家の配管につないでいます。

架橋ポリ管に日光が当たったりすると、傷むそうなので、配管用の遮光アルミテープを巻いています。

管の周りが狭いので結構巻くのに苦労した。

保温材をまだ完全に巻いたりしていないのですが、もう凍りつくような天候にはしばらくならないので、とりあえず、後でやるつもりで、遮光テープだけ優先して施工しました。

配管はバルブがちょっと冗長になってしまっていて、湯出口のところのバルブやサーモスタットバルブの先の逆止弁付きのバルブは、必ずしも必要なかったと思います。

開通記念ということで、三方弁を切り替えてみたり、バスタブに「水」を張ってみたりしました。

弁などをつけすぎたためか、温水タンク側では、少し水の出が悪い。

200lをバスタブにためるのに1時間はかかりませんが、30分以上かかってしまっていますので、もう少し配管を簡略にしないといけなさそう。

ただ、まあ一応配管としてはちゃんとしているので、今後落ち着いて、少しずつ改善していけばいいかな。

次は、タンクの中の水をお湯にするための、熱交換器やポンプ周りの配管をしなきゃ。それに、センサーの動作を確認しなきゃ。

それから、塩ビの配管をタンクの外板にサドルか何かで止めておかないと、逃し弁が作動したときなど思いっきり配管がブレテ危なっかしい感じ。これもあとでやろう。

ゆったりとした調子ですが、少しずつは進んでいるので、OK!

温水タンクの改造

太陽熱温水システムを作るために温水タンクを中古で買っていますが、構想した太陽熱温水システムとして使うためには、熱交換器を作りこむ必要があります。また、家に温水を引き込むための配管は家の中は家の竣工時にしてあるのですが、温水タンクにはまだつなぎ込みをしていません。外の配管をする必要があります。

今日は、温水タンクの改造(熱交換器の作りこみ)と、外配管の一部をやりました。

まず、据え付けてあるタンクをばらします。

タンクは、グラスウールが巻いてあるんですが、これを剥がします。

素っ裸のステンレスタンクになりました。

もともと温水器用だったので、温度センサーがいっぱいついていますので、これは利用することにします。

温水タンクの最上部に、床暖房用の熱交換器を作ります。

タンクの上面を使うことにしました。コーキングを塗りたくって、12.7mm t=0.8mm の銅管を10m程度貼り付けます。もともと銅管がスパイラル状の形で納品されていましたので、そのまま使います。

こんな感じで、上面にたまった熱いお湯で、床暖房の循環系のお湯をもう少し温めるという感じで使えるかな?ただ、熱交換器の面積は少な目(0.12平米)で、あまり効果がないかも。

上に砂袋を置いたりして、銅管スパイラルを密着させようとしているところです。

側面の下側には、集熱板からの温水によってタンクの水を温めるための熱交換器を同じく12.7mm t=0.8mmの銅管を20m程度巻き付けることによって作ってみました。同じく隙間をコーキングでうめてみました。

ただ、こっちの方は、側面にきれいに銅管を巻き付けるのは至難の業。かなり隙間が空いている感じなので、こちらの方もあまり効率がよくなさそう。後で熱交換の効率を測定してみようと思いますが、外付けの熱交換器を使う方針に変える可能性あり。実験ですね。。。

側面の熱交換器は密着が悪いので、アルミクロステープを巻き付けたりして何とか密着を改善しようとしてみましたが、いまいちかも。

並行して、家の温水の配管を温水タンクに接続する準備をしました。これまでは、家の出口でプラグさせていたり、ガス給湯器からの配管がバイパスされていたりしたのを、温水タンク側につなげられるようにコネクターをつけたりしました。

これは、温水タンクが家の壁ぎりぎりに寄せてあるため、温水タンクのカバーがついている状態では、この温水配管にアクセスできないため、このタイミングで準備しました。

この配管はとってもアクセスがしにくいので、あとから水漏れるとかなり辛い。やなので、水道の圧力をかけてテストしました。すると、テーパーねじのソケットの締め方とシールテープの巻き方が甘く、めっちゃ水漏れ。何とか苦労して水漏れを止めました。

温水タンクの断熱材(グラスウール)をもとに戻しますが、もともとついていたグラスウールは、保護のビニール袋が年月の経過のため劣化していて、粉々になってしまいました。当然グラスウールはバラバラになってしまい、巻き付けるのがとっても大変。ほとんど破れかぶれな感じで巻き付けます。

もともとの断熱材だけではちょっと不安なので、手持ちのグラスウールをさらに上にかぶせて断熱性能を向上させ(たつもり)。

ボンレスハムのできあがり、って感じです。

雨が降る前に、カバーを元に戻しておきました。断熱材が増えたので、カバーがなかなか取り付けられず、大変でした。

今日はここまででタイムアップ。配管をするのは、明日以降。一応外の配管の検討はすすめてあり、部品も買ってあるので、仮組みをしたりはしました。

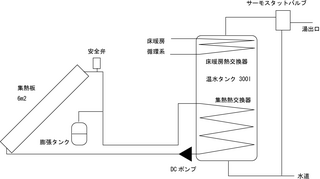

太陽熱温水システム

庭作りがある程度のところまで来ましたので、太陽熱温水システムの構想を進めることにしています。

いろいろと悩んだりしたのですが、今のところこんなことができるものを作ろうとしています。

・お風呂にお湯を供給する。

・床暖房の熱源を補助する。

・ガスの給湯器は独立しているので、お風呂以外の給湯には太陽熱温水器のお湯は使わない。

・断水などがあった場合にも、タンクのお湯が使えるようにする(蛇口をつける)。

・極力手作りする。

システムとしては、検討の結果、

・300lの温水タンクの水に6平米の集熱板で温めた2次温水系の熱を熱交換して温める。

・温水タンクの上部に床暖房の熱源補助のための熱交換器を作り、そこに床暖房の循環系のお湯を流して温める。

・温水タンクの排水管に蛇口をつけておく。

・2次温水系には、太陽熱温水器用の不凍液を循環させて、集熱板などでの凍結の問題が起こらないようにする。循環は12VのDCポンプを使う。ポンプは、太陽光パネルで充電している、非常用電源装置の電池からコントローラーで制御して動かす。

と、こんな構想です。

今のところ、集熱板の架台を作り、一部に太陽光パネルを取り付け、非常用電源装置とコントローラーが動いています。

温水系は、タンクを中古で買って、家の裏側にコンクリの基礎を作って据え付けてあるだけです。