mcHFで手っ取り早く50MHzバンドに出るために手当てしたトランスバーター(のキット)ですが、いきなりハマりました。

e-Bayで50MHz 28MHz transverterなどと検索すると大量に出てくるウクライナのやつです。スペアナもあるし、これをとりあえず動かして出てくる50MHzの電波の品質がまともだったら変更申請に加えよう、とか思ってテキトーに作りました。

で、さっそくmcHFからRFとPTTをつないでテスト。最初は0.5W程度で控えめに・・・

ということで、やってみたら出力出ない。

なんだかなー。調べてみると、PTTを押しても、入力に入れたリレーが切り替わっていない。どうもmcHFのPTTはそんなに電流を流せないためにリレーを駆動できてない様子(回路図見たらリレーのコイルに直接つながっていて、なんじゃこれ、となった)

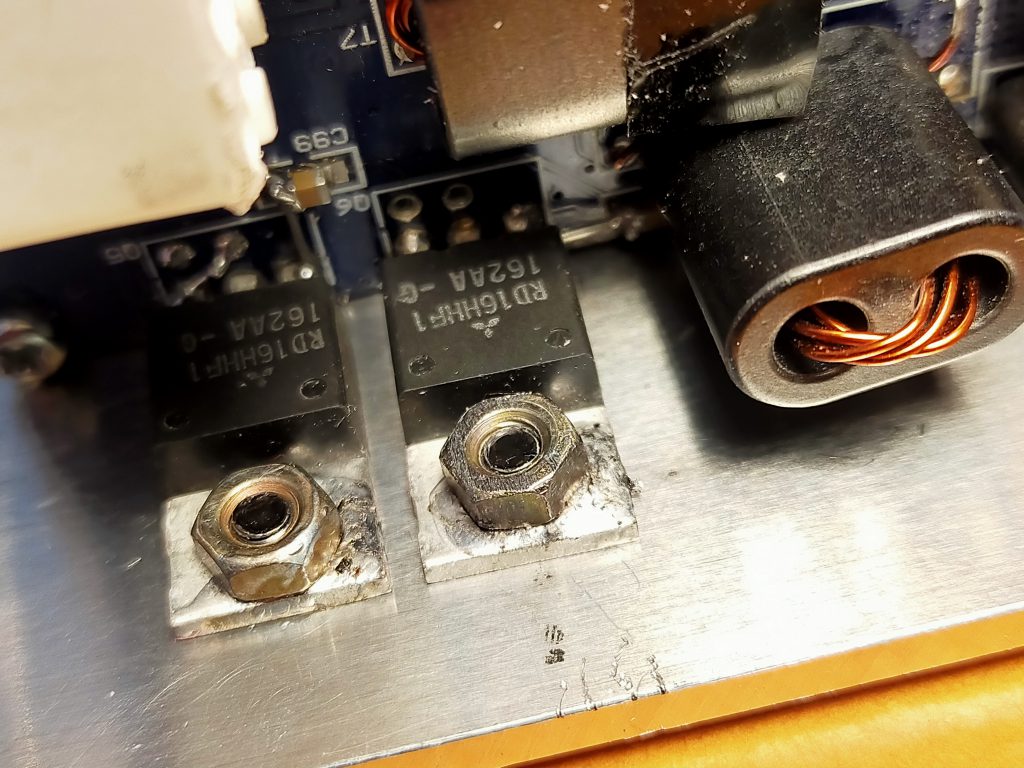

しょうがないので、PTTのラインをワニ口で強制的に送信としたところ、一応出力は出てくるようになったけど、出力が小さい。どんなに頑張っても20dBmしか出ない。。。。

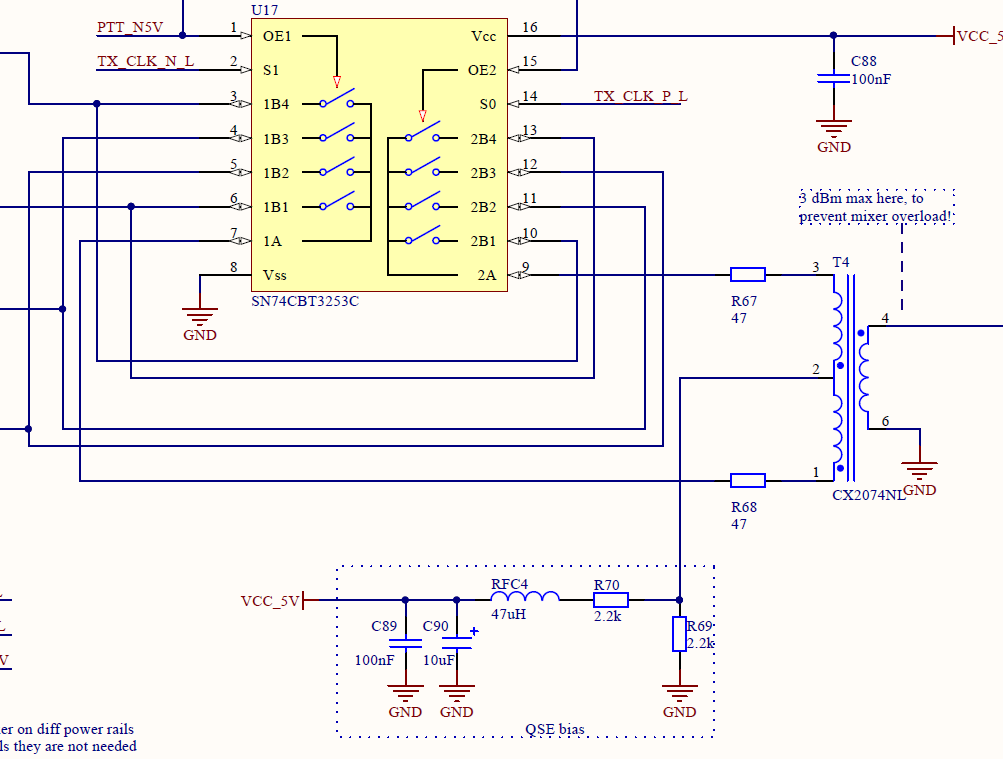

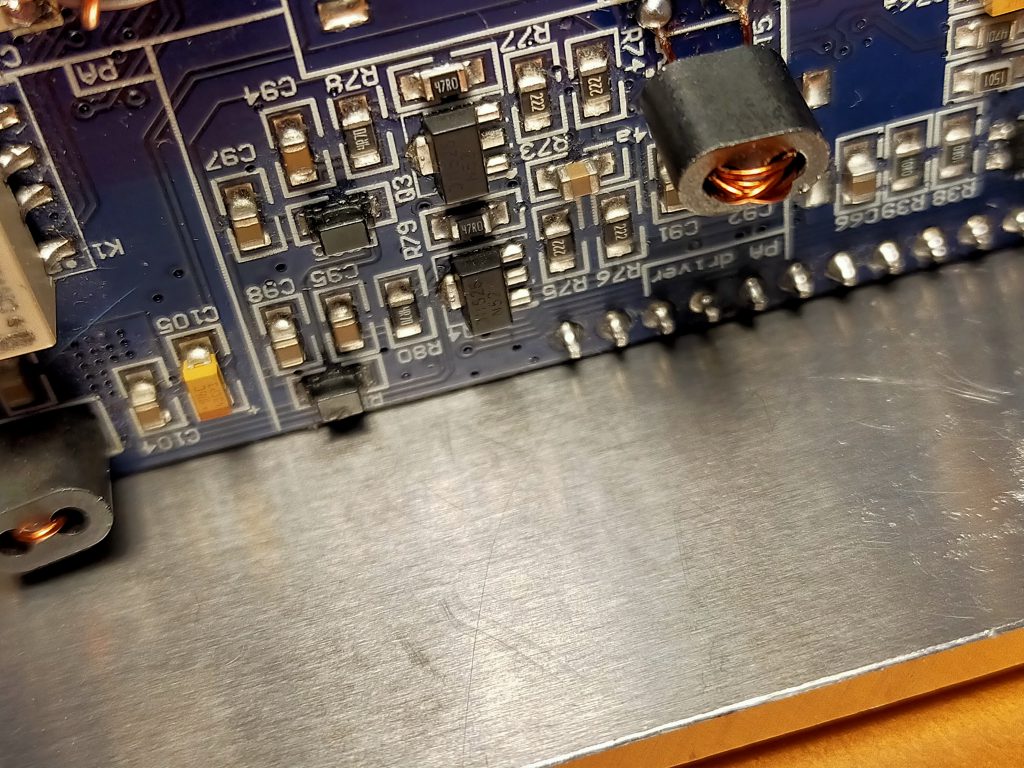

オシロで信号を追っかけてわかったこと:リレーがちゃんと動かないと、MOSFETのミキサーにmcHFからのRFがATT経由しないでつながってしまうので、即刻壊れているっぽい。

まじかー。

とりあえず、このBF998というミキサーに使われているdual gate mosfet が飛んだだけっぽいので、とりあえずこれを取り替えよう、と思ったけど、部品の通販でまた待つことになるかなあ。最低1週間だろうけど、最近海外通販がまた遅れ気味になっているっぽいので、いつになることやら。。。

部品は取り替える、にしても、ATT経由しないでドライブしてしまう恐れのある回路のままでは何度やっても壊してしまうであろう、ということで、この回路そのままはだめですね。最低限、送信と受信を別にして、送信側には必ずATTが入るようにしないといけないと思った。

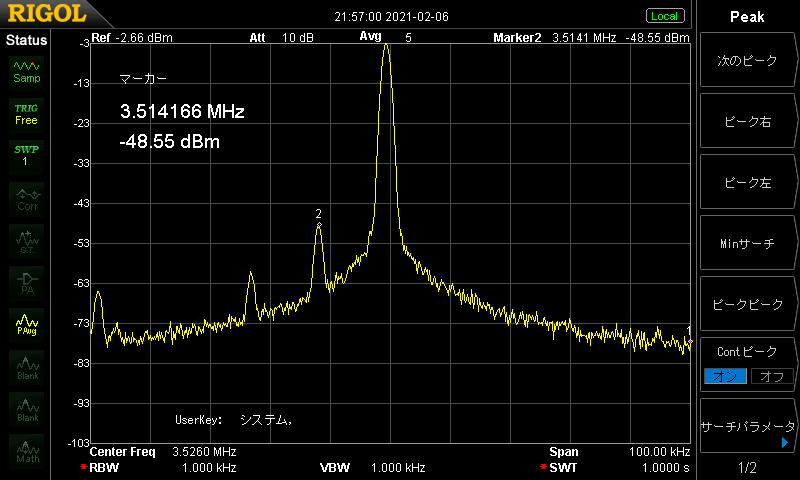

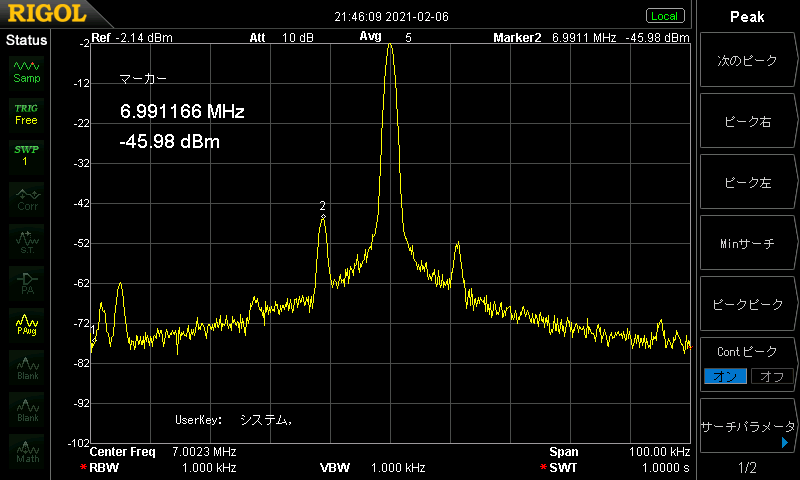

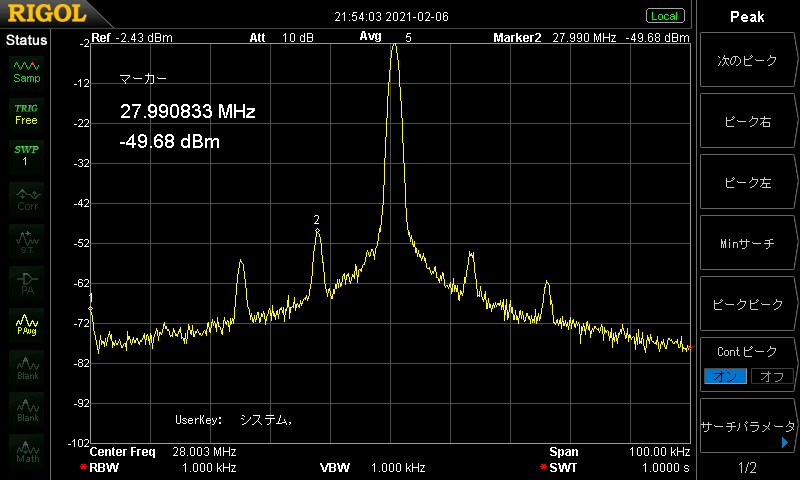

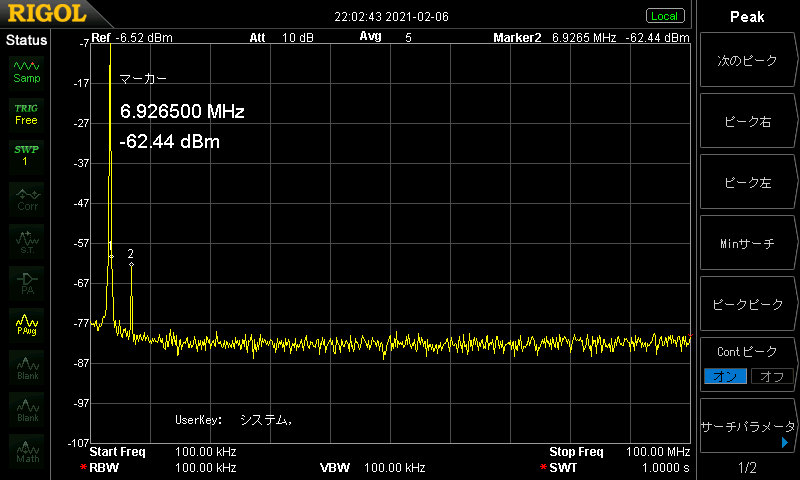

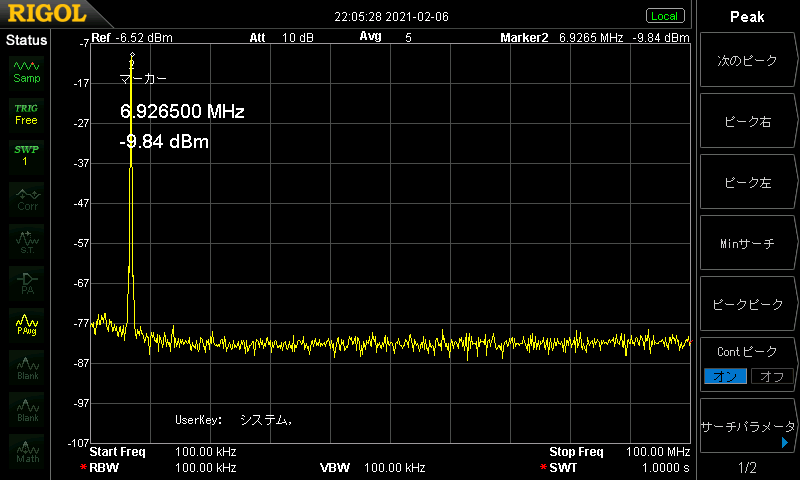

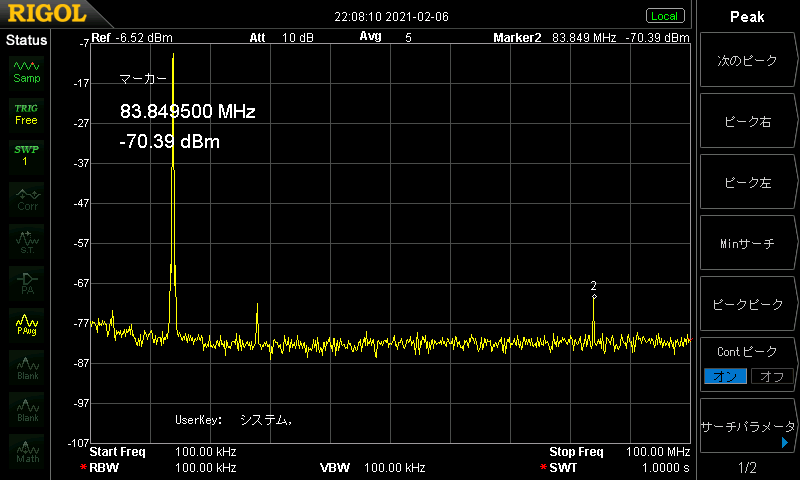

それと、50Wのリニアのほうも、mcHFのほうでキャリアが漏れているために、mcHFのほうでもう少しキャリア漏れを改善するか、mcHFの出力を一度ATT(10dBぐらい?)で殺してリニアに入れるようにしないと近接のスプリアスが規定を満たさず、on airできるqualityにはならないため、こちらも、両面作戦をとろうと思っています。

いずれにしても、手元のFT991やらIC705でサクッとOn air できるのに、このあたりでウロチョロしていて最近ほとんどアンテナから電波出してません。