フーコーテストに相変わらずはまっちゃってます。

テストをする装置の制御プログラムを改良して、測りながらゾーンごとのナイフ位置の推定をして、グラフに書き出して眺められるようにしてみました。測定プログラムは、あらかじめ指定した回数繰り返し測定を行うこともできるようにしました。設定してrunすると、ひたすらステッピングモーターを動かして計測を行ってくれます。

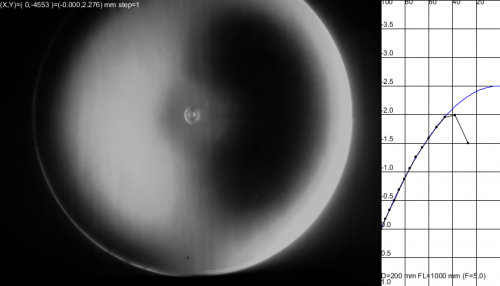

上は、プログラムの確認ということで、私の持っているKenko SE200Nの主鏡(D=200mm FL=1000mm F/5) を計測してみたものです。結構まともなミラーでびっくりしました(青い線がパラボラの時に期待されるナイフ位置で、中心部はNGですが、周辺部はばっちり。中心部は斜鏡でおおわれるからパラボラにしいなくてもよいという割り切りで整形されているのかもしれず、なかなかのコスト管理が行われているのかも?と思わせる内容でした。

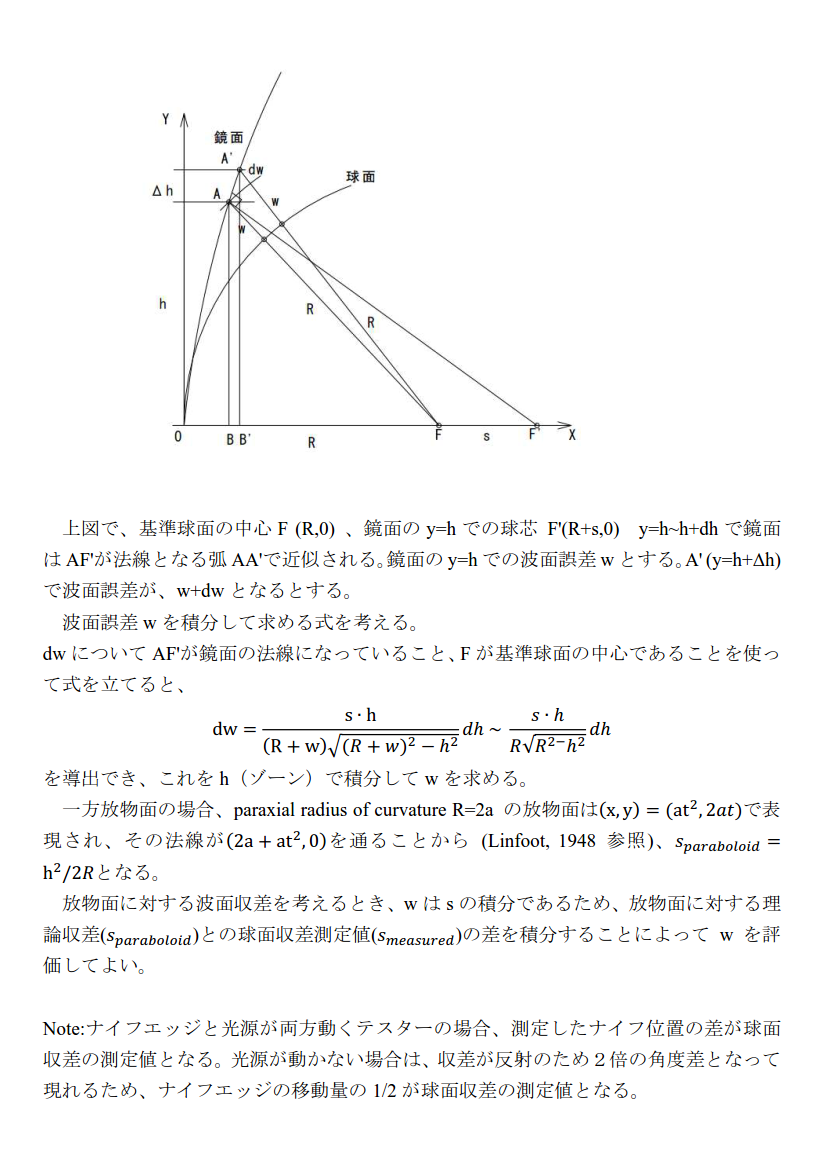

これだけ、まともな結果だと、この鏡の波面収差の量を評価してみたくなります。ということで、ナイフ位置と球面収差の量の関係、それから、放物面の収差量の関係はあちらこちらに書いてあるのですが、これを波面収差に換算する式を、いろいろ調べてみたのですが書かれている記事がなかなか見つかりません。

ということで、こちら も参考にしながら、考えてみました。

忘れないうちにエッセンスを書いておこうと思います。

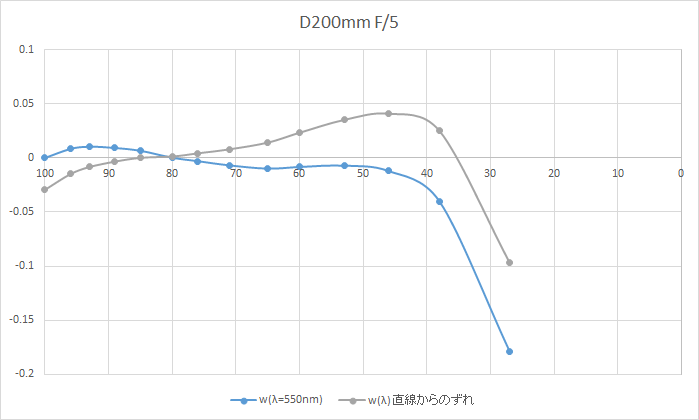

この考え方に基づき、先ほどの鏡面の波面収差を計算してみたのが下のとおりで、PVでおおよそλ/7.3 程度、RMS=λ/29.5程度になりました(ほんとかな?)。中心部の評価が十分にできていないので甘目ですが。40%より外側のゾーンが結構良好なので、もったいない気がします(中央をもっと遮蔽すればいいのかもしれませんが、そうすると回折の影響が大きく出てくると思われる)。