マイコン病が続いています。たぶん、娘の中学受験の間、相当我慢をしていて、娘が中学に何とか合格したので、安心して重い病気が発病したのだと思います。

オレンジピコでuPD8080Aを1個買ったのをトリガに、6809をいじくるプロジェクトが途中ですが、8080Aを動かそうプロジェクトを始めてしまいました。

eBayで、uPB8224(クロックジェネレーター)、uPB8238(バスコントローラー)を入手できることを確認した瞬間、intelの8080Aも購入、eagleでボードのアートワークを開始、fusionPCBに発注したのが4/1でした。中国は、4月頭はお休みでしたので少し基板の完成が遅くなり、昨日ようやく我が家で受け取り。はんだ付けを楽しみました。

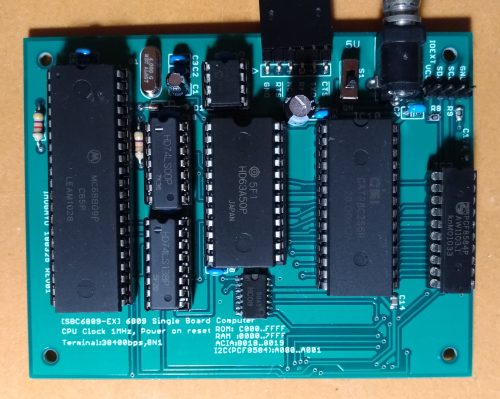

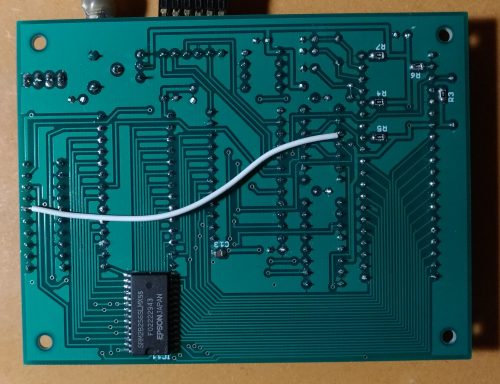

基板は、2枚組、1枚が8080Aと8224, 8238 、12V, -5V電源を搭載しました。

もう1枚は、256kbit SRAMと,EPROM, それから、I2Cコントローラーと8251(シリアル通信)、DC入力とそのスイッチを備えるようにしました。

2枚は、ヘッダーで積み重ねる感じで接続します。最初、メモリと通信のボードを上に持ってこようと思ったけど、クロックの18MHzクリスタルが昔の背の高いHC-49Uのを調達した関係と、やっぱりご本尊が見えるところにないのは気持ちが悪いので、上下を入れ替えました。

こんな感じでとりあえず、電源周りが正しく動作していることだけ確かめました。5V 310mA程度。

案の定いくつか問題発覚。なんでアートワークを眺めたときに気が付かないかなあ!

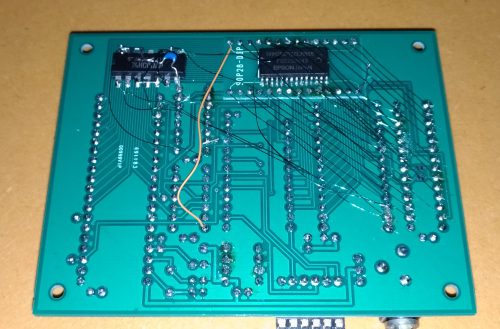

・上下を入れ替えたから電源スイッチ動かすのが超辛い。DCジャックともどもCPUの方に移動させます。I2Cのコネクターもアクセスしづらいので、DCジャックを移動した跡地に移設するつもり。ヘッダーコネクターの付近には親切に信号名を苦労して書いたんだけど、入れ替えた関係で見えないし。

・12V電源の回路定数を何も考えずにvintagechipsさんのこちらを横着してそのままパクったのですが、そしたら12Vが出ず焦った(100kΩであるべきところを10kΩを実装)。チップのマニュアルを自分で読むようにしないといけないですね。

・アドレスバスバッファのeagle ライブラリを何も考えずに選んだら、ICの幅がワイドサイズのチップを選んでたのに気が付かずそのままボードにしてしまった→無理やり付けた。

・コネクターやヘッダーと部品が干渉しているところもちらほら。。。

これはやっぱりrev2を作れってことか!まあ、今回はまだましな方で、電源が繋がってないとか、発注前にちょっとチェックをすれば気が付くことに気が付かないことの多い私です。

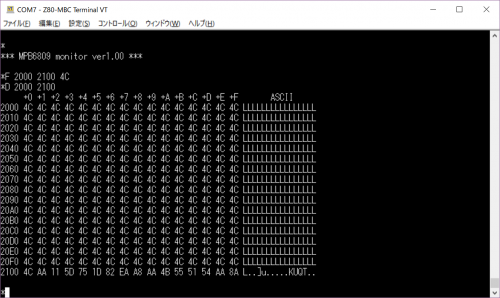

早くメモリとシリアル実装してモニタ動かしたい!でも眠いからもう寝ます。