太陽光パネルで充電する非常用電源装置の状態を簡単に確認できるように、充電状態や発電状態の表示をするプログラムを作ってみました。

チャージコントローラーのsunsaver MPPTからシリアルでデータを吸い出して、1分おきにデータの記録をとるとともにWebから見られるように表示をするようにしました。

データの吸出しと表示等は、非常用電源装置に昔使っていたeeepc (小さなネットブック)にlinuxをインストールしてその上でプログラムをcronで定期的に走らせてやっています。メモリ1GBの今となってはしょぼいPCですが、このような仕事をさせるには十分以上。

チャージコントローラーからのデータ吸出しは、ネットにlinuxで動くライブラリがあったので簡単でした。

データのプロットはtcl/tk から呼び出したgnuplotでやり、webサーバーへのアップロードは安直にrsync を使っています。

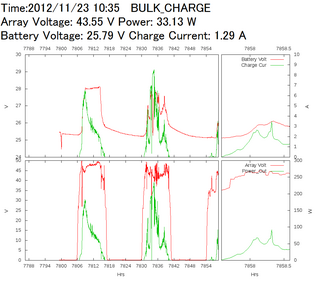

プロットは、太陽光パネルの電圧、取り出した電力、バッテリーの電圧、充電電流をグラフ化しました。過去3日分を表示するとともに、最近1時間のところは、拡大して表示しています。

今後の展開としては、これに気温、降雨等のほかの測定データを加えて、分析をかけるとともに、制御をかけられるようなものにしてみたいと思います。

グラフを見ると、電源装置の充電は、晴れていると午前中あっという間に終わってしまっていて、後は電力を十分に取り出さずに遊んでしまっています。

この遊び分の発電電力を役立てるような使い方ができるといいのですが。。。

非常用電源装置の動作メモ

非常用電源システムの動作について、調べています。

12/11/18 21:40 測定

DC電源 31.48V 電流制限回路 30.88V 0.59A バッテリー 27.79V 0.53A インバーターON負荷なしの条件

ここで、停電を模擬して、非常用電源装置の試験をしてみました。

12/11/18 夜21:50

分電盤のところに設置した切替スイッチで、非常用系統へ切り替えを行う。 リビングTV,照明(白熱灯など含む),給湯器, 浄化槽ポンプ, インターネットルーター等が非常用の系統に切り替わる。

消費電流は非常用全体で 100V 5.6A程度。非常用の系統につけたブレーカーは15Aだったかな?OK。

装置のインバーターは転換スイッチ付きなので、この段階では、商用からバイパスされている。

停電を模擬するために、インバーターへの商用電源入力を断。

バッテリーからに切り替わり、インバーターへバッテリーからの電流 23.6-26.1A 流れる。 このとき、バッテリー電圧 24.6Vに低下。

インバーターのファンがガンガン回って一生懸命電力を変換しているような感じでした。

バッテリーへの充電は活かしたままなので、バッテリー充電に2.6A 流れている。

停電終了させる。

バッテリー電圧は、25.3V 程度に戻る。

チャージャーの充電を切っても、25.5V程度であまり変わらない。負荷が減ったのでゆっくりとバッテリー電圧が回復しているようだ。

試験終了。系統切り替えスイッチを元に戻す。

インバーターの効率ははっきりとはわかりませんが、85%程度?まあまあ、よい。

電流を少しでも減らすために24V系でシステムを作りましたが、それでもやっぱり電流はたくさん流れるなあ。バッテリーが115AHのものを2並列なので、0.1C程度の放電率ですが、定格容量は20時間率(=11.5A程度の放電)なので、その約2倍の放電率ですね。まあまあ厳しい条件です。

ソーラーパネルによる充電はせいぜい12A程度だと思うので、今回のような条件でバッテリーを放電しながらだと、ソーラーパネルに太陽の光がフルにあたっていても、蓄電池は放電を続けるということですね。

というわけで、これは、あくまで非常用として使わないといけないです。

非常用電源装置の製作(その?)

今、太陽熱温水器と独立型太陽光発電と非常用電源装置を組み合わせたようなものを作っています。

非常用電源装置は、鉛蓄電池からインバーターを通じて100VのAC電源をつくります。

鉛蓄電池は、太陽光パネルからの電力で充電するのですが、MPPT型のチャージコントローラー(Sunsaver MPPT)を昔購入していたので、それを使って充電します。

製作はかなり前に始めていましたが、ちょっとした問題があったため、その解決のために完成にかなり時間を要してしまいました。

その問題というのは、インバーターやチャージコントローラーの待機電力の問題です。

インバーターが待機電力を食うので、鉛蓄電池を充電しておかなければ、電池が空になってしまいます。

ソーラーパネルはその充電のためにあるのですが、ソーラーパネルだけでは少し心もとないです。前に、充電が不十分で電池を過放電させてしまったことがあるため、今回は、充電が不十分な時に、商用電源から充電をしておく必要があるとおもいました。

商用電源からの充電は、ソーラーパネルと並列に、DC電源をMPPTチャージャーに接続することで、擬似的なソーラーパネルのように扱って、MPPTチャージャーに統一して充電の面倒を見てもらうことにしました。

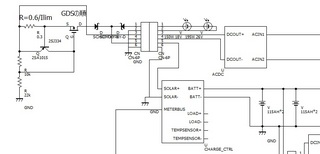

MPPTチャージャーにDC電源をつなぐときは、電流の制限をする必要があります。そのため、電流制限回路を作り、DC電源とMPPTチャージャーの間に挟みました。ソーラーパネルと電流制限回路の出力はショットキーダイオードを挟んで並列つなぎしました。

電流制限回路は、PCH MOSFETを使ったものですが、人の作った回路をそのまま拝借しました。

回路はこんな感じです。

電流制限抵抗は、DC電源(蓄電池が24V系なので、30V程度の出力が必要)をパソコン用のいらないACアダプターを直列にして作った関係で、2A程度しか取れないので、とりあえず0.3オームとして、2A程度に制限するようにしました。

あとで様子をみて、もっと容量の大きいDC電源を用意したときには、電流制限抵抗を小さくすればよいです。

最初に、電流制限装置の動作を試験するために、回路の出力を直接蓄電池につないでみました。

DC電源の出力 31.19V 電流制限回路出力 26.7V 2.08A

電流制限抵抗0.3オームの電圧 0.617V

蓄電池の充電が進むと出力が28.3V 1.96A -> 28.7V 1.93A と変化しました。

問題なし。

次に、MPPTチャージャーを経由した接続に変えて、動作させてみました。

DC電源の出力 31.26V

電流制限回路出力 30.3V 1.48A

(0.3オームとMOSFETとショットキーダイオードが間に入っているので、妥当)

MPPTチャージャーのバッテリー接続 28.54V 1.58A (MPPTがちゃんと動作しています)。

インバーターの待機電流 0.33A (9.4W!)

ためしにインバーターをOFFにしたときの動作も見ておきます。

MPPTチャージャーのバッテリー接続 28.53V 1.14A

この時電流制限回路の出力 30.54V 1.15A

うまく動作しています。

よさそうなので、しばらくこれで電池を充電しておきます。

ソーラーパネルはまだ接続していません。配線の引き回しを日が沈む前にしてしまいたかったけど、間に合わなかったのでまた今度。

太陽熱温水器架台をつくる(3)

昨日は、仮に太陽光(太陽熱ではなく)パネルをつけてみましたが、検討したら、太陽光パネルの位置は架台の反対側の方がいいなということで移設等の作業をしました。

太陽光パネルと太陽熱温水の集熱板を同じ架台に取り付けることにしています。

太陽光パネルは、非常用電源装置の充電用なのですが、太陽熱温水の熱を回収するためのポンプも電気で動きますので、その目的を兼ねています。

最初太陽光パネルは、太陽熱温水用の集熱板の面積を稼ぐために、別の倉庫の屋根上に設置するつもりだったのですが、素人工事で雨漏りが心配なので、まあ最初は一緒の架台に設置して様子を見ようと思いました。

太陽光パネルは、太陽熱温水のためだけであればそんなに必要がないのですが、150Wのパネルと195Wのパネルを直列つなぎをして、その出力を24Vのバッテリー(鉛蓄電池2直2並列)にMPPT充電コントローラー(Sunsaver MPPT)によって充電します。パネルが2枚違うものになってしまっているのですが、これは24Vのバッテリーに充電することと、前に買ったパネルが今手に入らない(し、高価)、ということで、こんなつぎはぎみたいになっています。一応パネルは出力電流量が近いものを選びましたので、たぶん直列につないでも大丈夫でしょう。

太陽光パネルの単管パイプ架台への取り付けは、前日のブログにも書きましたが、垂木状に斜めの単管パイプを渡し、その斜めパイプに垂木クランプを取り付け、そのクランプに2×4の桟木を渡して、その桟木を枕に太陽光パネルをM5 60mmのステンレスねじでねじ止めしました。

2つのパネルが違ったものなので、桟木の渡し方で調整しました。

桟木はこんな感じでつきました。

太陽光パネルを取り付けるのは位置の調整が大変だったですが、何とか雨が降り出す前に終わりました。

一応2枚の太陽光パネルの天端は同じ高さに合わせました。片方だけ地面のほうに伸びている感じ。

太陽光パネルが屋根になったような感じで、その下は雨がたくさんはかかりませんので、菜園用の道具を置いたりして活用しようかな。

次は、太陽熱温水の集熱板を作りますが、架台ができていますので、ここに2×4の材木や合板を張っていくという建築的なやり方で作っていこうと思います。

太陽熱温水器架台をつくる(2)

今日は、朝から架台を作るのを再開しました。

重量ブロックを使った基礎ができていますので、そこに挿す単管パイプを用意します。

その前に長さは基礎の作りがいい加減なので、長さをそれぞれ変える必要があります。

現場でパイプの長さを測れるよう、まず、基礎の周りに杭を打ち、バケツとチューブを使って水準を取り、水糸を張りました。その水糸を基準として、基礎に差し込んだ単管パイプにマーキングして、その長さから、必要な寸法をそれぞれのパイプについて算出してパイプの切断をしました。

このパイプの切断、最初は単管パイプカッターを使ってやったのですが、とても大変なので、一度、サンダーを使って切断しようとしたのです。ところが、えらい火花は出るし、砥石もすぐなくなるしで不安だったので、やはりパイプカッターで切ることにして、えっちらおっちら切りました。

切断ができたら架台のくみ上げですが、あらかじめどこに組み付けるかをマーキングしてそこに金具をつけていくと比較的に簡単でした。

基本の架台ができたところ。幅6m, 高さ1m程度のものです。

この後は、斜めに単管を取り付け、垂木用のクランプを使って垂木を渡し、太陽光パネルや太陽熱集熱パネルを取り付けていくつもりです。

日没には間に合いませんでしたが、太陽光パネル(195W)を取り付けてみました。

このパネルで発電した電力でポンプを動かし、太陽熱集熱板の熱を家の裏側に設置した温水タンクに輸送する計画です。

まだまだ先は長いです。。。

正直メーカー品を取り付けた方が早いし、確実ですねー。でも、楽しい。